■Back to TOP-PAGE |

【軌道力学 1】中心天体の重力圏内における小物体の運動。 ―― 運動方程式を、愚直に解いて、重力場中の物体の運動を、解明するよ♪ |

■宇宙空間を航行する宇宙機の運動を考えたり、宇宙空間で放出された物体の運動を調べたりするための、専門の研究分野が、「軌道力学」です。また、ほとんどの「力学」の教科書・入門書では、必ず、「2 体問題」や、「ケプラー問題=太陽の重力圏内における惑星の運動を解明する問題」を取り上げて、詳しく説明しています。コレらは、物理学や力学を、学び始める人たちにとって、とても良い、挑戦しがいのあるテーマだからです。 □もちろん、「離心近点離角」や「平均近点離角」などが考え出された、歴史的な必然性は、ありました。現代の私たちは、太陽の周りをまわる惑星が描く軌道を、「運動方程式」を解いて、知るコトができます。でも、運動方程式を知らない、当時の人たちは、惑星がどんな軌道上を動いているのかを、地上からの観測によって、調べるしかありませんでした。太陽の周りを運動している地球上の観測者が、他の惑星の運動を観測するのですから、その観測結果を、どのように解釈すれば良いのかを判断するのは、簡単ではないハズです。しかも、その当時は、地球の周りを、太陽や惑星がまわっているのか、太陽の周りを、地球や惑星がまわっているのか、そのどちらでもないのかさえ、議論が紛糾していました。もし、太陽の周りを、地球や惑星がまわっているなら、どんな運動をしているか分からない地球上での観測結果だけから、どんな運動をしているか分からない惑星の軌道を、解明しなければいけないコトになります。その困難さが、いかに筆舌に尽くしがたいモノであるかは、容易に想像できるでしょう。そのような模索の過程で、「軌道外接円」や「離心近点離角」といったアイデアが生まれたのは、自然な成り行きだったようにも思えます(特に、当時は、「完全なる神が創りたもうた天の星々は、完全なる形である円軌道上を動く」と、信じられていたコトを思うと、「軌道外接円」や「離心近点離角」といった発想は、むしろ、必然だったのかも知れません)。コレらの概念が生まれ、必要とされた経緯については、ぜひ、「ケプラー方程式」を調べてみて下さいね。 □ちなみに、軌道力学では、3 次元図形を、頭の中に描いて、それを、脳内で、グリグリと動かす能力が、求められます。コレは、一輪車に乗る練習と同様、一部の天才を除けば、訓練で習得する必要があります。一輪車と同様、藤野のように、頑張っても、なかなか、できるようにならない人も、少なくないでしょう。でも、最近は、画面上に、CG で、自在に軌道図を描いたり、その図を動かしたりできるので、安心です。

|

■1. ニュートンの運動方程式の極座標表示 ―― 極座標への変換と角運動量の導入 |

■まず、ココで考える問題を、厳密に決めておきたいと思います。いま、中心天体(地球でも、太陽でも、他の惑星でも、ナンでも良いです)が、座標原点に、固定されているとします。もちろん、「2 体問題」では、固定されていなくても、運動方程式を解くコトは、それほど難しくありません。でも、現実的な状況を考えたとき、たとえば、「宇宙船に、(地球による)万有引力がはたらくのと同時に、地球にも、(宇宙船による)万有引力がはたらくコトを考慮して、計算を進めなければいけない」というのは、(正論ですけど)要求が過剰すぎて、あまり意味がありません(月質量ほどの宇宙船を考えるのならば、ハナシは変わってきますけど)。ココでは、現実的に、「この問題で考える万有引力は、中心天体の質量に対しては、無視できるほど小さいので、中心天体は、動かないとみなせる」、すなわち、「中心天体は、座標原点に、固定されている」と仮定します。 □ココでは扱いませんけど、考える物体に、万有引力がはたらくのと同時に、中心天体にも、作用・反作用の法則から、同じ大きさの万有引力がはたらく――というコトを考慮して、計算を進めてみると、興味深い事実が、いろいろ、見つかるでしょう。多くの教科書や記事で、詳しく解説されていますので、ぜひ、挑戦してみて下さいね。たとえば、太陽と木星の「2 体問題」は、ちょっと、オモシロいと思いますよ♪

□考える物体に対して、「十分に小さな」という条件を補ったのは、大きな物体では、中心天体に近い部分にはたらく重力の大きさや向きと、中心天体から遠い部分にはたらく重力の大きさや向きに、無視できない「差」が生じるコトで、問題が複雑になってしまうからです。ちなみに、問題が、どのように複雑になり、どんな興味深い現象が現れるのか、気になる人は、ぜひ、「潮汐力」について、調べてみて下さい。また、さらに、「潮汐摩擦・潮汐ロック」や「ロッシュ限界」についても、調べてみると、オモシロいですよ♪ □他方で、中心天体のほうは、「質量分布が、球対称」という条件を満たせば、どんな大きさでも、以下の議論が、そのまま成り立ちます(もちろん、中心天体が大きい場合には、考える物体が、中心天体に、衝突してしまう――という、新たな可能性が生じますけど)。ほとんどの恒星や惑星は、近似的に、この条件を満たしていると、みなせます。ただし、どんな恒星や惑星でも、完全な球体ではないですし、少なからず、内部の質量分布は偏っていて、たとえば、地球周回軌道をまわる人工衛星では、地球の形や質量分布の偏りのため、特に厳密な軌道を計算するには、複雑な補正が必要になります。補正が必要な場合や、どんな補正が必要になるのかについては、「おまけ: 実際の宇宙機の運用」で、簡単に触れたいと思います。 □ちなみに、質量分布が球対称の場合に、中心天体の大きさにかかわらず、以下の議論が成り立つコトは、実は、物理的にも、数学的にも、とても興味深い事実です。高校までの知識で説明するコトは厳しいので、詳しいハナシは割愛しますけど、気になる人は、「ガウスの定理・ガウスの法則」を、勉強して下さいね。

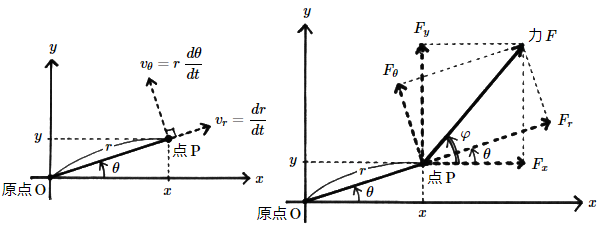

となります。ココで、$F_{x}, \ F_{y}$ は、それぞれ、物体にはたらく力 $\boldsymbol{F}$ の $x$ 方向成分、$y$ 方向成分です。(1.1a)〜(1.1b)式で表される運動方程式を解けば、問題は解決です。 で与えられます。マイナス符号は、原点から物体までの距離 $r$ が減少する向き(すなわち、物体から原点へと向かう向き)に、力がはたらくコトを、意味しています。ただし、ココから、(1.1a)〜(1.1b)式の $F_{x}, \ F_{y}$ の具体的なカタチを考えるのは、少し、タイヘンです。でも、心配は要りません。うまい方法が、あるのです。 □極座標では、(1.2)式の $r$ を、$r^{2} = x^{2}+y^{2}$ のように書き直さず、$r$ のまま計算できて、便利です。

となるコトが分かります。さらに、続けて、合成関数の微分の公式を用いるコトで、次の関係式が得られます。 \[ \frac{d^{2}x}{dt^{2}} = \cos{\theta} \cdot \frac{d^{2}r}{dt^{2}} - 2 \, \sin{\theta} \cdot \frac{dr}{dt} \, \frac{d\theta}{dt} - r \, \cos{\theta} \cdot \left( \frac{d\theta}{dt} \right)^{2} - r \, \sin{\theta} \cdot \frac{d^{2}\theta}{dt^{2}} \tag{1.6a} \] \[ \frac{d^{2}y}{dt^{2}} = \sin{\theta} \cdot \frac{d^{2}r}{dt^{2}} + 2 \, \cos{\theta} \cdot \frac{dr}{dt} \, \frac{d\theta}{dt} - r \, \sin{\theta} \cdot \left( \frac{d\theta}{dt} \right)^{2} + r \, \cos{\theta} \cdot \frac{d^{2}\theta}{dt^{2}} \tag{1.6b} \]

ココで、良く知られた三角関数の公式 $\sin^{2}{A}+\cos^{2}{A} = 1$、および、$\sin{(A-B)} = \sin{A} \, \cos{B}-\cos{A} \, \sin{B}$ と $\cos{(A-B)} = \cos{A} \, \cos{B}+\sin{A} \, \sin{B}$ を用いて、整理すると、ただちに、次の関係式が得られます。 \[ F_{x} = F_{r} \, \cos{\theta} - F_{\theta} \, \sin{\theta} \tag{1.9a} \] \[ F_{y} = F_{r} \, \sin{\theta} + F_{\theta} \, \cos{\theta} \tag{1.9b} \]

となります。ところで、(1.10b)式の右辺のカッコ $\{\ \}$ のなかは、積の微分公式のカタチ、すなわち、 \[ \frac{d}{dt} \, \left\{ r^{2} \, \frac{d\theta}{dt} \right\} = 2r \, \frac{dr}{dt} \, \frac{d\theta}{dt} + r^{2} \, \frac{d^{2}\theta}{dt^{2}} = r \, \left\{ 2 \, \frac{dr}{dt} \, \frac{d\theta}{dt} + r \, \frac{d^{2}\theta}{dt^{2}} \right\} \tag{1.11} \]のように、$r^{2} \times d\theta/dt$ を $t$ で微分した結果の一部である――というコトに、気づけたでしょうか。(1.11)式を用いると、(1.10b)式を、(質量 $m$ が定数であるコトに注意して)次のように書き直すコトができます。 \[ F_{\theta} = m \cdot \frac{\, 1 \,}{\, r \,} \ \frac{d}{dt} \, \left\{ r^{2} \, \frac{d\theta}{dt} \right\} \quad = \frac{\, 1 \,}{\, r \,} \cdot \frac{d}{dt} \, \left\{ mr^{2} \, \frac{d\theta}{dt} \right\} \tag{1.12} \]

と書き直すコトができます。ココまでの議論から明らかなように、(1.14a)〜(1.14b)式は、はたらく力が中心力だけの場合に限らず、どんな状況に対しても成り立つ、「極座標で表された運動方程式」です。つまり、どんな状況でも、物体の位置 $(x, \ y)$ が、デカルト座標で表された運動方程式=(1.1a)〜(1.1b)式に従って変化するのと同様に、物体の位置が $(r, \ \theta)$ で表されている場合には、物体の位置 $(r, \ \theta)$ は、極座標で表された運動方程式=(1.14a)〜(1.14b)式に従って変化する――というワケです。 □ちなみに、(1.14a)式の $L^{2}/mr^{3}$ という項は、必ず、正の値になります(定義より、動径 $r$ は、必ず、正の値をとるコトを、思い出して下さい)。(1.14a)式より、($F_{r}$ を無視すると)この項が正ならば、$d^{2}r/dt^{2}$ も、必ず、正になります。すなわち、$L^{2}/mr^{3}$ という項は、「動径 $r$ を増加させる向きにはたらく(見かけ上の)力」=「遠心力」を表している――と、みなすコトができます。 □また、(1.14b)式の $rF_{\theta}$ という項は、単位時間あたりの角運動量 $L$ の変化量($dL/dt$)と、等しいコトが分かります。つまり、(1.14b)式より、角運動量 $L$ の時間変化の様子を知りたい場合は、$rF_{\theta}$ という量だけを、調べれば良いコトが分かります。この $rF_{\theta}$ という量を、「トルク」と呼びます。

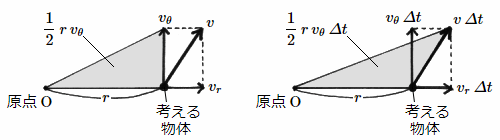

となります。この(1.15a)〜(1.15b)式こそが、ココで考えている問題における、「解くべき運動方程式」である――というワケです。この運動方程式を解けば、「考える物体の位置 $(r, \ \theta)$ が、時間の経過とともに、どのように変化するのか」が、完全に、解明されるコトになるのです。 □上の説明では、質量 $m$ が変化する可能性が、無視されているように感じるかも知れません。けれども、ニュートンの運動方程式は、質量 $m$ の変化しない「質点」の運動を扱っているコトに、注意が必要です。そもそも、ニュートン力学の世界では、「質量の保存則」が成り立っています。「物体の質量の変化」は、「より小さな、質量の変化しない物体の、合体・離散」を、意味します。そのため、質量が変化する運動を考えるときには、その「より小さな、質量の変化しない物体」すべてに対して、ニュートンの運動方程式を適用して、それらの連立方程式を解かなければいけないのです。 □「角運動量の保存則」は、「面積速度一定の法則」を、意味しています。角運動量の保存則は、$rv_{\theta}$ の値が、常に一定であるというコトを示しているので、下の左側の図に示された、グレーの部分の面積が、常に一定になる――と、イメージするかも知れません。でも、実際には、ココで考えている物体は、なめらかな曲線を描いて、運動しています。したがって、「面積速度」を考える場合は、下の右側の図のように、十分に短い時間間隔 $\varDelta t$ ごとに、グレーで示した部分の面積(微小面積)を求めて、それらを、考える時間全体にわたって、積分する必要があります。図より、この微小面積の大きさは、必ず、$(rv_{\theta}\varDelta t)/2$ になるので、角運動量の保存則より、$\varDelta t$ の値が同じならば、この微小面積の大きさは、常に一定になります。コレが、「面積速度一定の法則」の、本当の意味です。

したがって、もし、初期条件として、考える物体の動径 $r_{0}$、偏角方向の速さ $v_{\theta 0}$ が与えられている場合には、解くべき運動方程式=(1.15a)式は、ただちに、 \[ -\frac{GM}{r^{2}} + \frac{( r_{0}v_{\theta 0} )^{2}}{r^{3}} = \frac{d^{2}r}{dt^{2}} \tag{1.17} \]と表せるコトが分かります。解くべき運動方程式に、考える物体の質量 $m$ が含まれない――すなわち、考える物体の運動は、その物体の質量 $m$ に依存しない――というコトは、注目に値します。 |

■2. 角運動量がゼロの場合の運動 ―― 中心天体への落下と重力圏からの脱出 |

■まず、最初に、角運動量 $L$ がゼロの場合の運動方程式を、解いてみましょう。角運動量 $L$ は、$L = mrv_{\theta}$ で与えられていました。$m, \ r \ne 0$ なので、$L = 0$ というコトは、偏角方向の速さ $v_{\theta}$ がゼロ($v_{\theta} = 0$)というコトです。コレは、偏角 $\theta$ の値が、常に一定で変化しないコトを、意味します。すなわち、時刻 $t = 0$ のときの、考える物体の偏角の値を $\theta_{0}$ で表すと、常に $\theta = \theta_{0}$ が成り立つ――というコトです。このコトから、この物体の位置を知るには、動径 $r$ の値だけを調べれば良い――というコトになります。最初に示した、デカルト座標と極座標の関係を表した図を思い出すと、この場合、この物体は、1 直線上のみを運動するコトが、分かります。つまり、角運動量 $L$ がゼロの場合、考える物体の運動は、1 直線上を動く、1 次元運動となるのです。 □上の説明のなかで、「$m, \ r \ne 0$ なので」と書きました。$m \ne 0$ であるコトは、明らかでしょう。一方、運動方程式=(1.17)式は、$r = 0$ で発散するので、$r = 0$ の場所(原点)は、特異点です。特異点では、運動方程式を計算するコトはできません。そのため、$r \ne 0$ とみなす必要があるワケです。現実的なハナシとしても、中心天体は、必ず、ある大きさを持ちます。よって、考える物体の動径 $r$ は、中心天体の半径よりも、小さくなるコトはできません。いずれにせよ、$r = 0$ となる可能性を考えるコトは、無意味です。

となります。また、角運動量 $L$ がゼロの場合、上で説明したように、偏角方向の速さ $v_{\theta}$ が常にゼロ($v_{\theta} = 0$)なので、考える物体の速さ $v$ は、動径方向の速さ $v_{r}$ と等しくなります。すなわち、 \[ v = v_{r} = \frac{dr}{dt} \tag{2.2} \]が成り立ちます。したがって、(2.1)式は、 \[ -\frac{GMm}{r^{2}} = m \, \frac{dv}{dt} \tag{2.3} \]と表すコトができます。(2.3)式より、$dv/dt$、すなわち、加速度が、常に負の値になる――というコトが、分かります(コレは、あとの計算のときに重要になるので、ぜひ、覚えておいて下さいね)。 で定義されます。このときの物体の移動速度 $v$ が分かっている場合には、物体が微小距離 $dr$ だけ移動するのに要した微小時間を $dt$ とすれば、(2.4)式は、 \[ dW \equiv F \, dr = F \, vdt \tag{2.5} \]と表すコトもできます。したがって、この物体が、時刻 $t_{\mathrm{A}}$ に位置 $r_{\mathrm{A}}$ を出発して、時刻 $t_{\mathrm{B}}$ に別の位置 $r_{\mathrm{B}}$ まで移動した場合、力 $F$ のした仕事 $W$ は、一般に、以下の式で、計算するコトができます。 \[ W = \int{dW} = \int_{r_{\mathrm{A}}}^{r_{\mathrm{B}}}{F \, dr} = \int_{t_{\mathrm{A}}}^{t_{\mathrm{B}}}{Fv \, dt} \tag{2.6} \]

と計算できます(角運動量がゼロの場合、物体の位置は、動径 $r$ の値だけで決まるコトに注意)。 となります。したがって、いま、時刻 $t = 0$ のときの物体の速さ(初速度)を $v_{0}$、時刻 $t$ のときの物体の速さを $v$ で表したとき、仕事 $W$ は、ただちに、 \[ W = \frac{\, 1 \,}{\, 2 \,}mv^{2} - \frac{\, 1 \,}{\, 2 \,}mv_{0}{}^{2} \tag{2.9} \]と計算できます。 □ちなみに、(2.8)式の右辺の積分は、いろいろな計算方法がありますけど、たとえば、部分積分の公式 を用いると、物体の速さ $v$ が、時刻 $t$ の関数($v = v(t)$)であるコトに注意して、

\[

\qquad \int_{0}^{t}{\left( \frac{dv}{dt} \right) \, v \, dt} = \int_{0}^{t}{\frac{dv(t)}{dt}v(t) \, dt} = \Bigl[ v(t) \, v(t) \Bigr]_{0}^{t} - \int_{0}^{t}{v(t)\frac{dv(t)}{dt} \, dt}

\]

\[

\qquad \quad \mbox{したがって} \quad 2 \, \int_{0}^{t}{\frac{dv(t)}{dt}v(t) \, dt} = \Bigl( v(t) \Bigr)^{2} - \Bigl( v(0) \Bigr)^{2} \tag{2.11}

\]

と計算できます。このあとは、説明しなくても、大丈夫でしょう。

という関係が成り立っているハズです。指摘するまでもなく、すぐに、(2.12)式の左辺は「時刻 $t$ のときの力学的エネルギー」、(2.12)式の右辺は「時刻 $t = 0$ のときの力学的エネルギー」になっている――というコトに、気がつくでしょう。すなわち、(2.12)式は、「力学的エネルギーの保存則」を表しています。 □ココまでの、一連の計算を、「エネルギー積分」と呼ぶコトがあります(ただし、多くの人に共有された厳密な定義を持つような、一般的に用いられる学術用語というワケでは、ないようです)。 □ちなみに、考える物体の位置=動径 $r$ が、初期位置 $r_{0}$ から、あまり離れていない場合――具体的には、新たな変数 $\varDelta r \equiv r-r_{0}$ を考えたとき、$\lvert \, \varDelta r \, \rvert/r_{0} \ll 1$ とみなせる場合、(2.12)式の左辺第 1 項は、 と近似するコトができます(ココで、$x$ が十分にゼロに近いとき、$1/(1+x) \simeq 1-x$($\lvert \, x \, \rvert \ll 1$)という、良く知られた近似式を使いました)。ところで、初期位置 $r_{0}$ での重力加速度(単位質量あたりにはたらく重力の大きさ)を $g_{0}$ とおくと、万有引力の法則=(1.2)式より、$g_{0}$ は、次のように表されます。

\[

\qquad mg_{0} = \frac{GMm}{r_{0}{}^{2}} \qquad \mbox{したがって} \qquad g_{0} = \frac{GM}{r_{0}{}^{2}} \tag{2.14}

\]

(2.13)〜(2.14)式を、(2.12)式に代入すると、ただちに、

\[

\qquad \frac{\, 1 \,}{\, 2 \,}mv^{2} + mg_{0}\varDelta r \simeq \frac{\, 1 \,}{\, 2 \,}mv_{0}{}^{2} \qquad \left( \, \varDelta r \equiv r - r_{0} \, , \ \ \frac{\lvert \, \varDelta r \, \rvert}{r_{0}} \ll 1 \, \right) \tag{2.15}

\]

という近似式が得られます。つまり、重力加速度が一定の場合の、力学的エネルギーの保存則を表す関係式が、得られるワケです。(2.12)式の代わりに、(2.15)式を用いて計算すると、$r = r_{0}+v_{0}t-(1/2)g_{0}t^{2}$ という、良く知られた(重力加速度が一定の場合の)落下運動の公式が、導かれます。計算の要領は、以下で説明する(2.12)式を用いた計算と、まったく同じですので、ぜひ、挑戦してみて下さいね。

となります。角運動量がゼロのとき、$v = dr/dt$ でしたので((2.2)式を参照)、(2.12)式は、 \[ \frac{\, 1 \,}{\, 2 \,}v^{2} - \frac{GM}{r} = \mathcal{E}_{0} \qquad \mbox{したがって} \qquad v = \frac{dr}{dt} = \pm \, \sqrt{\, \frac{2GM}{r} \left( 1 + \frac{\mathcal{E}_{0}}{GM} \, r \right)} \tag{2.17} \]と書き直すコトができます。この微分方程式=(2.17)式を解くのは、簡単です。そして、その解によって、考える物体の位置=動径 $r$ が、時刻 $t$ の関数 $r = r(t)$ として与えられるハズです。すなわち、この微分方程式を解くコトで、考える物体の運動を、完全に解明するコトができるのです。さっそく、解いてみましょう。 でなければいけないコトが分かります(たとえば、初期位置を地表とした場合、つまり、$M$ を地球質量、$r_{0}$ を地球半径とした場合、$v_{0} \simeq \pm 11.2$ [$\mathrm{km/s}$] となります)。また、(2.17)式より、解くべき微分方程式は、 \[ v = \frac{dr}{dt} = \pm \, \sqrt{\vphantom{\bigg(} \frac{2GM}{r}} \quad \mbox{($\, \mathcal{E}_{0} = 0$)} \tag{2.19} \]となるコトが分かります。(2.19)式では、物体の速さ $v$ の符号が、確定できません。でも、物体の速さ $v$ の符号が変化するとしたら、そのときは、必ず、$v = 0$ となる瞬間を通るハズです(厳密なハナシは、「中間値の定理」を参照)。動径 $r$ のとりうる範囲は $0 < r < \infty$ なので、(2.19)式の右辺より、速さ $v$ は、ゼロになるコトがない――つまり、この物体の速さ $v$ の符号は、変化しない(常に、初速度 $v_{0}$ の符号と同じになる)コトが分かります。そこで、以下では、初速度 $v_{0}$ が、正の場合($v_{0} > 0$)と、負の場合($v_{0} < 0$)に、場合分けして計算してみましょう(なお、(2.18)式より、$\mathcal{E}_{0} = 0$ の場合には、必ず、$v_{0} \ne 0$ です)。 となります。この微分方程式は簡単に解けて、「時刻 $t = 0$ のときの、考える物体の位置(初期位置)が $r_{0}$」という初期条件が与えられているとき、時刻 $t$ のときの、考える物体の位置を $r$ で表すと、ただちに、 \[ \int_{0}^{t}{dt} = + \, \int_{r_{0}}^{r}{\sqrt{\frac{r}{2GM}} \ dr} \qquad \mbox{より} \qquad t = \frac{\, 1 \,}{\, 3 \,} \sqrt{\vphantom{\bigg(} \frac{2}{GM}} \left( \ r^{3/2} - r_{0}{}^{3/2} \ \right) \] \[ \quad \mbox{したがって} \quad r = r_{0} \, \left( \ 1 + 3 \sqrt{\frac{GM}{2r_{0}{}^{3}}} \ t \ \right)^{2/3} \quad \mbox{($\, \mathcal{E}_{0} = 0, \ \ v_{0} > 0$)} \tag{2.21} \]となります。(2.18)式より、(2.21)式は(いま、$v_{0} > 0$ の場合を考えていたコトに注意して)、 \[ r = r_{0} \, \left( \ 1 + \frac{3v_{0}t}{2r_{0}} \ \right)^{2/3} \quad \mbox{($\, \mathcal{E}_{0} = 0, \ \ v_{0} > 0$)} \tag{2.22} \]と表すコトもできます。(2.21)〜(2.22)式により、考える物体の位置=動径 $r$ が、時刻 $t$ の関数 $r = r(t)$ として与えられたので、この場合の考える物体の運動は、完全に解明されたコトになります。 となります。(2.23)式により、この場合の考える物体の運動も、完全に解明されたコトになります。 でなければいけないコトが分かります。また、(2.17)式より、解くべき微分方程式は、 \[ v = \frac{dr}{dt} = \pm \, \sqrt{\, \frac{2GM}{r} \left( 1 + \frac{\mathcal{E}_{0}}{GM} \, r \right)} \quad \mbox{($\, \mathcal{E}_{0} > 0$)} \tag{2.25} \]となるコトが分かります。$\mathcal{E}_{0} = 0$ の場合と同じように、$\mathcal{E}_{0} > 0$ の場合も、動径 $r$ のとりうる範囲は $0 < r < \infty$ なので、(2.25)式の右辺より、速さ $v$ は、ゼロになるコトがない――つまり、この物体の速さ $v$ の符号は、変化しない(常に、初速度 $v_{0}$ の符号と同じになる)コトが分かります。そこで、今回も、初速度 $v_{0}$ が、正の場合($v_{0} > 0$)と、負の場合($v_{0} < 0$)に、場合分けして計算してみましょう(なお、(2.24)式より、$\mathcal{E}_{0} > 0$ の場合も、必ず、$v_{0} \ne 0$ です)。 となります。この微分方程式も簡単に解けて、「時刻 $t = 0$ のときの、考える物体の位置(初期位置)が $r_{0}$」という初期条件が与えられているとき、時刻 $t$ のときの、考える物体の位置を $r$ で表すと、ただちに、 \[ \int_{0}^{t}{dt} = + \, \int_{r_{0}}^{r}{\sqrt{\frac{r}{2GM} \, \frac{1}{1 + ( \mathcal{E}_{0}/GM ) \, r}} \ dr} \quad \mbox{($\, \mathcal{E}_{0} > 0, \ \ v_{0} > 0$)} \tag{2.27} \]を満たすコトが分かります。この右辺の積分は、まず、$X = \sqrt{\smash[b]{1 + ( \mathcal{E}_{0}/GM ) \, r}}$ とおいて置換積分すると、$\mathcal{E}_{0} > 0$ のとき、必ず、$X > 1$ であるコトに注意して、ただちに(以下、積分範囲の表記は、適宜、省略します)、 \[ \int{\sqrt{\frac{r}{2GM} \, \frac{1}{1 + ( \mathcal{E}_{0}/GM ) \, r}} \ dr} = GM \, \sqrt{\frac{2}{\mathcal{E}_{0}{}^{3}}} \, \int{\sqrt{\vphantom{(} X^{2} - 1} \ dX} \quad \mbox{($\, \mathcal{E}_{0} > 0$)} \tag{2.28} \]のように、良く知られたカタチの積分に変形できます。このカタチの積分は、双曲線関数を使って、$X = \cosh{Y}$ とおいて置換積分すると、以下のように計算できます(この計算で使われている双曲線関数の公式は、すべて、『双曲線関数 ―― 便利な公式一覧』に、まとめられています。ぜひ、1 つ 1 つ、確認してみて下さいね)。 \[ \int{\sqrt{\vphantom{(} X^{2} - 1} \ dX} = \int{\sqrt{\vphantom{(} \cosh^{2}{Y} - 1} \cdot \sinh{Y} \, dY} = \int{\sinh^{2}{Y} \, dY} = \int{\frac{\, 1 \,}{\, 2 \,} \, \Bigl\{ \cosh{( 2Y )} - 1 \Bigr\} \, dY} \] \[ \qquad = \frac{\, 1 \,}{\, 2 \,} \, \left[ \ \frac{\, 1 \,}{\, 2 \,} \, \sinh{( 2Y )} - Y \ \right] = \frac{\, 1 \,}{\, 2 \,} \, \Bigl[ \ \cosh{Y} \cdot \sinh{Y} - Y \ \Bigr] \] \[ \qquad = \frac{\, 1 \,}{\, 2 \,} \, \Bigl[ \ \cosh{\left( \cosh^{-1}{X} \right)} \cdot \sinh{\left( \cosh^{-1}{X} \right)} \, - \, \cosh^{-1}{X} \ \Bigr] = \frac{\, 1 \,}{\, 2 \,} \, \Bigl[ \ X \cdot \sqrt{\vphantom{(} X^{2} - 1} \, - \, \cosh^{-1}{X} \ \Bigr] \] \[ \qquad = \frac{\, 1 \,}{\, 2 \,} \, \left[ \ \sqrt{\vphantom{\bigg(} 1 + \frac{\mathcal{E}_{0}}{GM} \, r} \cdot \sqrt{\vphantom{\bigg(} \frac{\mathcal{E}_{0}}{GM} \, r} \ - \ \cosh^{-1}{\left( \sqrt{\vphantom{\bigg(} 1 + \frac{\mathcal{E}_{0}}{GM} \, r} \, \right)} \ \right] \tag{2.29a} \] \[ \qquad = \frac{\, 1 \,}{\, 2 \,} \, \left[ \ \sqrt{\vphantom{\bigg(} 1 + \frac{\mathcal{E}_{0}}{GM} \, r} \cdot \sqrt{\vphantom{\bigg(} \frac{\mathcal{E}_{0}}{GM} \, r} \ - \ \ln{\left( \sqrt{\vphantom{\bigg(} 1 + \frac{\mathcal{E}_{0}}{GM} \, r} \, + \, \sqrt{\vphantom{\bigg(} \frac{\mathcal{E}_{0}}{GM} \, r} \, \right)} \ \right] \tag{2.29b} \]この結果を、(2.28)式に代入して、さらに、(2.27)式に代入すると、最終的なカタチは、ただちに、 \[ \begin{align} &t = \frac{GM}{\sqrt{\vphantom{(} 2\mathcal{E}_{0}{}^{3}}} \, \left\{ \ \sqrt{\vphantom{\bigg(} 1 + \frac{\mathcal{E}_{0}}{GM} \, r} \cdot \sqrt{\vphantom{\bigg(} \frac{\mathcal{E}_{0}}{GM} \, r} \ - \ \cosh^{-1}{\left( \sqrt{\vphantom{\bigg(} 1 + \frac{\mathcal{E}_{0}}{GM} \, r} \, \right)} \right. \nonumber \\ &\hspace{7em} \left. - \ \sqrt{\vphantom{\bigg(} 1 + \frac{\mathcal{E}_{0}}{GM} \, r_{0}} \cdot \sqrt{\vphantom{\bigg(} \frac{\mathcal{E}_{0}}{GM} \, r_{0}} \ + \ \cosh^{-1}{\left( \sqrt{\vphantom{\bigg(} 1 + \frac{\mathcal{E}_{0}}{GM} \, r_{0}} \, \right)} \, \right\} \nonumber \\ &\hspace{28em} \mbox{($\, \mathcal{E}_{0} > 0, \ \ v_{0} > 0$)} \tag{2.30a} \end{align} \] \[ \begin{align} &t = \frac{GM}{\sqrt{\vphantom{(} 2\mathcal{E}_{0}{}^{3}}} \, \left\{ \ \sqrt{\vphantom{\bigg(} 1 + \frac{\mathcal{E}_{0}}{GM} \, r} \cdot \sqrt{\vphantom{\bigg(} \frac{\mathcal{E}_{0}}{GM} \, r} \ - \ \ln{\left( \sqrt{\vphantom{\bigg(} 1 + \frac{\mathcal{E}_{0}}{GM} \, r} \, + \, \sqrt{\vphantom{\bigg(} \frac{\mathcal{E}_{0}}{GM} \, r} \, \right)} \right. \nonumber \\ &\hspace{7em} \left. - \ \sqrt{\vphantom{\bigg(} 1 + \frac{\mathcal{E}_{0}}{GM} \, r_{0}} \cdot \sqrt{\vphantom{\bigg(} \frac{\mathcal{E}_{0}}{GM} \, r_{0}} \ + \ \ln{\left( \sqrt{\vphantom{\bigg(} 1 + \frac{\mathcal{E}_{0}}{GM} \, r_{0}} \, + \, \sqrt{\vphantom{\bigg(} \frac{\mathcal{E}_{0}}{GM} \, r_{0}} \, \right)} \, \right\} \nonumber \\ &\hspace{28em} \mbox{($\, \mathcal{E}_{0} > 0, \ \ v_{0} > 0$)} \tag{2.30b} \end{align} \]となります((2.30a)式と(2.30b)式は同じモノですけど、双曲線関数のほうが好きな人向けと、対数関数のほうが好きな人向けに、あえて、2 つを並べてみました)。(2.30a)〜(2.30b)式により、考える物体の位置=動径 $r$ と、時刻 $t$ の関係が($t = t(r)$ という関数のカタチで)与えられたので、この場合の考える物体の運動は、完全に解明されたコトになります。 □実用的には、時刻 $t$ が与えられたときに、考える物体の位置=動径 $r$ が得られる関数 $r =r(t)$ のカタチでも、$t$ と $r$ の関係を表すコトができれば、理想的です。でも、残念ながら、$r = r(t)$ という関数のカタチで表すコトは、(少なくとも、高校までに習う知識では)不可能です。ただし、(2.30a)〜(2.30b)式のように、$t = t(r)$ という関数のカタチで、$t$ と $r$ の関係が、厳密に与えられているので、コンピュータで数値計算を行うコトで、時刻 $t$ のときの、考える物体の位置=動径 $r$ を、知るコトができます。この物体の位置=動径 $r$ の時間変化の様子を表すグラフを、この節の最後に、まとめて紹介したいと思います。 □ちなみに、初期位置 $r_{0}$ からの変位 $\varDelta r \equiv r-r_{0}$ が、十分に小さい場合には、近似的に、$r \simeq r(t)$ というカタチの関数を、与えるコトができます。まず、考える物体の位置=動径 $r$ を、$\varDelta r$ を用いて、 と表します。さらに、新たな変数 $X \equiv 1+(\varDelta r/r_{0})$ を導入しましょう。すると、(2.30a)〜(2.30b)式は、$t = t(X)$ というカタチの関数であると、みなすコトができます。もしも、変位 $\varDelta r$ が十分に小さい場合――具体的には、$\lvert \, \varDelta r \, \rvert/r_{0} \ll 1$ とみなせる場合には、$t(X)$ を、$\varDelta r/r_{0}$ の 2 次の項までのテイラー展開

\[

\qquad t\left( 1 + \frac{\varDelta r}{r_{0}} \right) \simeq t(1) + \frac{dt(1)}{dX} \cdot \left( \frac{\varDelta r}{r_{0}} \right) + \frac{\, 1 \,}{\, 2 \,} \, \frac{d^{2}t(1)}{dX^{2}} \cdot \left( \frac{\varDelta r}{r_{0}} \right)^{2} \qquad \left( \ \frac{\lvert \, \varDelta r \, \rvert}{r_{0}} \ll 1 \ \right) \tag{2.32}

\]

で、近似するコトができます。(2.32)式は、$\varDelta r$ に関する 2 次方程式とみなせるので、2 次方程式の解の公式により、$\varDelta r \simeq \varDelta r(t)$ というカタチの関数が得られる――というワケです。$\varDelta r \equiv r-r_{0}$ でしたので、コレを、$r \simeq r(t)$ のカタチの関数に直すのは、簡単です。初期位置 $r_{0}$ での重力加速度(単位質量あたりにはたらく重力の大きさ)を $g_{0}$ とおくと、$g_{0}$ は、(2.14)式で与えられていました。この $g_{0}$ を用いると、

\[

\qquad t \simeq \frac{\, 1 \,}{\, v_{0} \,}\varDelta r + \frac{g_{0}}{2v_{0}{}^{3}}\varDelta r^{2} \quad \Longrightarrow \quad \varDelta r^{2} + \frac{2v_{0}{}^{2}}{g_{0}}\varDelta r - \frac{2v_{0}{}^{3}}{g_{0}}t \simeq 0

\]

\[

\qquad \quad \Longrightarrow \quad r \simeq r_{0} + \frac{v_{0}{}^{2}}{g_{0}} \, \left\{ \, -1 + \sqrt{1 + \frac{2g_{0}t}{v_{0}}} \, \right\} \qquad \left( \, \varDelta r \equiv r - r_{0} \, , \ \ \frac{\lvert \, \varDelta r \, \rvert}{r_{0}} \ll 1 \, \right) \tag{2.33}

\]

という、$r \simeq r(t)$ のカタチの近似式が得られます。さらに、いまは、$\mathcal{E}_{0} > 0$ の場合を考えていたので、

\[

\qquad \mathcal{E}_{0} \equiv \frac{\, 1 \,}{\, 2 \,}v_{0}{}^{2} - g_{0}r_{0} > 0 \quad \Longrightarrow \quad \frac{2g_{0}t}{\lvert \, v_{0} \, \rvert} < \sqrt{\frac{2g_{0}}{r_{0}}} \ t \tag{2.34}

\]

が成り立っています。たとえば、初期位置を地表($r_{0}$:地球半径)とした場合、$2g_{0}t/\lvert \, v_{0} \, \rvert < 1.75 \times 10^{-3} \, t$ となります。したがって、ある程度、実用的な時間 $t = 0$ 〜 $t$ の範囲で、(2.33)式の平方根の部分を、さらにテイラー展開するという近似が、有効となります。実際に、$2g_{0}t/v_{0}$ の 2 次の項まで計算すると、

\[

\qquad r \simeq r_{0} + v_{0} \, t - \frac{\, 1 \,}{\, 2 \,}g_{0} \, t^{2} \qquad \left( \, \varDelta r \equiv r - r_{0} \, , \ \ \frac{\lvert \, \varDelta r \, \rvert}{r_{0}} \ll 1 \, , \ \ \frac{2g_{0}t}{\lvert \, v_{0} \, \rvert} < \sqrt{\frac{2g_{0}}{r_{0}}} \ t \ll 1 \, \right) \tag{2.35}

\]

という近似式――すなわち、重力加速度 $g_{0}$ が一定の場合の、自由落下運動の法則が得られます。

となります。この式により、この場合の考える物体の運動も、完全に解明されたコトになります。 □ちなみに、初速度 $v_{0}$ が負の場合も、初速度 $v_{0}$ が正の場合と同じく、$r = r(t)$ という関数のカタチで表すコトは、(少なくとも、高校までに習う知識では)不可能ですけど、初期位置 $r_{0}$ からの変位 $\varDelta r \equiv r-r_{0}$ が、十分に小さい場合には、近似的に、$r \simeq r(t)$ というカタチの関数を、与えるコトができます。$v_{0} < 0$ の場合は、$\sqrt{\smash[b]{v_{0}{}^{2}}} = -v_{0}$($v_{0} < 0$)となるコトに注意すると、初速度 $v_{0}$ が負の場合も、(2.33)式、および、(2.35)式と、まったく同じ近似式が、得られます。

でなければいけないコトが分かります。また、(2.17)式より、解くべき微分方程式は、 \[ v = \frac{dr}{dt} = \pm \, \sqrt{\, \frac{2GM}{r} \left( 1 - \frac{(-\mathcal{E}_{0})}{GM} \, r \right)} \quad \mbox{($\, \mathcal{E}_{0} < 0$)} \tag{2.38} \]となるコトが分かります。この場合、ただちに((2.16)式、および、(2.14)式も用いて)、 \[ 1 - \frac{(-\mathcal{E}_{0})}{GM} \, r_{\mathrm{MAX}} = 0 \quad \mbox{つまり} \quad r_{\mathrm{MAX}} = \frac{GM}{(-\mathcal{E}_{0})} = r_{0} \, \frac{2GM}{2GM - r_{0}v_{0}{}^{2}} = r_{0} \, \frac{2g_{0}r_{0}}{2g_{0}r_{0} - v_{0}{}^{2}} \tag{2.39} \]を満たす $r_{\mathrm{MAX}}$ のとき、$v = dr/dt = 0$ となるコトが分かります。つまり、考える物体の位置 $r$ が、(2.39)式で与えられる $r = r_{\mathrm{MAX}}$ になったとき、この物体の速さ $v$ は、ゼロになるのです。したがって、考える物体が、この位置 $r_{\mathrm{MAX}}$ に達した前後で、この物体の速さ $v$ の符号が、変化する可能性があります。ココで、 となります。この微分方程式は簡単に解けて、「時刻 $t = 0$ のときの、考える物体の位置(初期位置)が $r_{0}$」という初期条件が与えられているとき、時刻 $t \le t_{\mathrm{A}}$ のときの、考える物体の位置を $r$ で表すと、ただちに、 \[ \int_{0}^{t}{dt} = + \, \int_{r_{0}}^{r}{\sqrt{\frac{r}{2GM} \, \frac{1}{1 - ( -\mathcal{E}_{0}/GM ) \, r}} \ dr} \quad \mbox{($\, \mathcal{E}_{0} < 0, \ \ v_{0} > 0, \ \ t \le t_{\mathrm{A}}$)} \tag{2.41} \]を満たすコトが分かります。この右辺の積分は、先ほどと同じように、まず、$X = \sqrt{\smash[b]{1 - ( -\mathcal{E}_{0}/GM ) \, r}}$ とおいて置換積分すると、ただちに(以下、積分範囲の表記は、適宜、省略します)、 \[ \begin{align} &\int{\sqrt{\frac{r}{2GM} \, \frac{1}{1 - ( -\mathcal{E}_{0}/GM ) \, r}} \ dr} = -GM \, \sqrt{\frac{2}{(-\mathcal{E}_{0})^{3}}} \, \int{\sqrt{\vphantom{(} 1 - X^{2}} \ dX} \nonumber \\ &\hspace{24em} \mbox{($\, \mathcal{E}_{0} < 0, \ \ v_{0} > 0, \ \ t \le t_{\mathrm{A}}$)} \tag{2.42} \end{align} \]のように、良く知られたカタチの積分に変形できます。このカタチの積分は、三角関数を使って、$X = \sin{Y}$ とおいて置換積分すると、以下のように計算できます(先ほどと同じように、この計算で使われている三角関数の公式も、すべて、『三角関数 ―― 便利な公式一覧』に、まとめられています。ぜひ、1 つ 1 つ、確認してみて下さいね)。 \[ \int{\sqrt{\vphantom{(} 1 -X^{2}} \ dX} = \int{\sqrt{\vphantom{(} 1 - \sin^{2}{Y}} \cdot \cos{Y} \, dY} = \int{\cos^{2}{Y} \, dY} = \int{\frac{\, 1 \,}{\, 2 \,} \, \Bigl\{ 1 + \cos{( 2Y )} \Bigr\} \, dY} \] \[ \qquad = \frac{\, 1 \,}{\, 2 \,} \, \left[ \ Y + \frac{\, 1 \,}{\, 2 \,} \, \sin{( 2Y )} \ \right] = \frac{\, 1 \,}{\, 2 \,} \, \Bigl[ \ Y + \sin{Y} \cdot \cos{Y} \ \Bigr] \] \[ \qquad = \frac{\, 1 \,}{\, 2 \,} \, \Bigl[ \ \sin^{-1}{X} \, + \, \sin{\left( \sin^{-1}{X} \right)} \cdot \cos{\left( \sin^{-1}{X} \right)} \ \Bigr] = \frac{\, 1 \,}{\, 2 \,} \, \Bigl[ \ \sin^{-1}{X} \, + \, X \cdot \sqrt{\vphantom{(} 1 - X^{2}} \ \Bigr] \] \[ \qquad = \frac{\, 1 \,}{\, 2 \,} \, \left[ \ \sin^{-1}{\left( \sqrt{\vphantom{\bigg(} 1 - \frac{(-\mathcal{E}_{0})}{GM} \, r} \, \right)} \ + \ \sqrt{\vphantom{\bigg(} 1 - \frac{(-\mathcal{E}_{0})}{GM} \, r} \cdot \sqrt{\vphantom{\bigg(} \frac{(-\mathcal{E}_{0})}{GM} \, r} \ \right] \tag{2.43} \]この結果を、(2.42)式に代入して、さらに、(2.41)式に代入すると、最終的なカタチは、ただちに、 \[ \begin{align} &t = \frac{GM}{\sqrt{\vphantom{(} 2(-\mathcal{E}_{0})^{3}}} \, \left\{ \ - \, \sin^{-1}{\left( \sqrt{\vphantom{\bigg(} 1 - \frac{(-\mathcal{E}_{0})}{GM} \, r} \, \right)} \ - \ \sqrt{\vphantom{\bigg(} 1 - \frac{(-\mathcal{E}_{0})}{GM} \, r} \cdot \sqrt{\vphantom{\bigg(} \frac{(-\mathcal{E}_{0})}{GM} \, r} \right. \nonumber \\ &\hspace{9em} \left. + \ \sin^{-1}{\left( \sqrt{\vphantom{\bigg(} 1 - \frac{(-\mathcal{E}_{0})}{GM} \, r_{0}} \, \right)} \ + \ \sqrt{\vphantom{\bigg(} 1 - \frac{(-\mathcal{E}_{0})}{GM} \, r_{0}} \cdot \sqrt{\vphantom{\bigg(} \frac{(-\mathcal{E}_{0})}{GM} \, r_{0}} \, \right\} \nonumber \\ &\hspace{25em} \mbox{($\, \mathcal{E}_{0} < 0, \ \ v_{0} > 0, \ \ t \le t_{\mathrm{A}}$)} \tag{2.44} \end{align} \]となります。(2.44)式により、考える物体の位置=動径 $r$ と、時刻 $t$ の関係が($t = t(r)$ という関数のカタチで)与えられたので、この場合の考える物体の運動は、完全に解明されたコトになります。

が満たされるコトになります。この積分も、先ほどと同様にして解けて、(2.45)式を用いると、ただちに、 \[ \begin{align} &t = \frac{GM}{\sqrt{\vphantom{(} 2(-\mathcal{E}_{0})^{3}}} \, \left\{ \ \sin^{-1}{\left( \sqrt{\vphantom{\bigg(} 1 - \frac{(-\mathcal{E}_{0})}{GM} \, r} \, \right)} \ + \ \sqrt{\vphantom{\bigg(} 1 - \frac{(-\mathcal{E}_{0})}{GM} \, r} \cdot \sqrt{\vphantom{\bigg(} \frac{(-\mathcal{E}_{0})}{GM} \, r} \right. \nonumber \\ &\hspace{9em} \left. + \ \sin^{-1}{\left( \sqrt{\vphantom{\bigg(} 1 - \frac{(-\mathcal{E}_{0})}{GM} \, r_{0}} \, \right)} \ + \ \sqrt{\vphantom{\bigg(} 1 - \frac{(-\mathcal{E}_{0})}{GM} \, r_{0}} \cdot \sqrt{\vphantom{\bigg(} \frac{(-\mathcal{E}_{0})}{GM} \, r_{0}} \, \right\} \nonumber \\ &\hspace{25em} \mbox{($\, \mathcal{E}_{0} < 0, \ \ v_{0} > 0, \ \ t > t_{\mathrm{A}}$)} \tag{2.47} \end{align} \]となります。(2.47)式により、考える物体の位置=動径 $r$ と、時刻 $t$ の関係が($t = t(r)$ という関数のカタチで)与えられたので、この場合の考える物体の運動も、完全に解明されたコトになります。この(2.47)式、および、先に求めていた(2.44)式によって、単位質量あたりの力学的エネルギー $\mathcal{E}_{0}$ が負($\mathcal{E}_{0} < 0$)、かつ、初速度 $v_{0}$ が正($v_{0} > 0$)の場合の、考える物体の運動が、あらゆる時刻 $t$ において、完全に解明されました。 □残念ながら、この場合も、時刻 $t$ と、考える物体の位置=動径 $r$ の関係を、$r = r(t)$ という関数のカタチで表すコトは、(高校までに習う知識では)不可能です。もちろん、この場合も、コンピュータで数値計算を行うコトで、時刻 $t$ のときの、考える物体の位置=動径 $r$ を、知るコトができます。その結果を示したグラフは、この節の最後に、まとめて紹介したいと思います。 □ちなみに、単位質量あたりの力学的エネルギー $\mathcal{E}_{0}$ が正($\mathcal{E}_{0} > 0$)の場合と同じようにして、近似的に、$r \simeq r(t)$ というカタチの関数を得るには、少し、注意が必要となります。(2.44)式と(2.47)式の両方に出てくる、$\sqrt{\smash[b]{1 - ( -\mathcal{E}_{0}/GM ) \, r}}$ という部分は、初期位置 $r_{0}$ からの変位 $\varDelta r \equiv r-r_{0}$ と、初期位置 $r_{0}$ での重力加速度 $g_{0}$((2.14)式を参照)を用いて、 と書き直せますけど、この右辺の平方根を、テイラー展開によって、$\varDelta r/r_{0}$ の級数で近似するためには、

\[

\qquad \Biggl\vert \, \left( \frac{2g_{0}r_{0}}{v_{0}{}^{2}} - 1 \right) \frac{\varDelta r}{r_{0}} \, \Biggr\vert \ll 1 \quad \mbox{したがって} \quad \frac{2g_{0}\lvert \, \varDelta r \, \rvert}{v_{0}{}^{2}} \ll 1 \quad \mbox{かつ} \quad \frac{\lvert \, \varDelta r \, \rvert}{r_{0}} \ll 1 \tag{2.49}

\]

という条件が成り立っていなければならないからです。$\lvert \, \varDelta r \, \rvert/r_{0} \ll 1$ とみなせるだけでは、実用的な $\lvert \, \varDelta r \, \rvert$ の範囲内において、(2.49)式の条件が、常に満たされるとは限りません。特に、初速度 $v_{0}$ がゼロに近い場合には、(2.49)式の条件を満たすコトが、とても難しくなります。

\[

\qquad \sin^{-1}{X} \simeq X + \frac{\, 1 \,}{\, 6 \,} \, X^{3} + \frac{\, 3 \,}{\, 40 \,} \, X^{5} + \cdots \quad \mbox{($X \ll 1$)} \tag{2.50}

\]

□もし、初速度 $v_{0}$ が $\sqrt{\smash[b]{2g_{0}r_{0}}}$ に近い場合(初期位置 $r_{0}$ が地球表面なら、$v_{0} \simeq 11.2$ [$\mathrm{km/s}$] の場合)には、$\lvert \, \varDelta r \, \rvert/r_{0} \ll 1$ とみなせるとき、(2.49)式の条件が、常に満たされるので、(2.31)〜(2.32)式の近似が有効です。実際に、(2.44)式や(2.47)式に、(2.31)〜(2.32)式の近似を適用すると、驚くべきコトに、どちらも、(2.33)式とまったく同じ、$r \simeq r(t)$ というカタチの近似式が得られます。 □逆に、初速度 $v_{0}$ がゼロに近い場合には、近似の精度は落ちますけど、たとえば、一般に成り立つ、 という近似式を適用したのち、テイラー展開できない $\sqrt{\smash[b]{1 - ( -\mathcal{E}_{0}/GM ) \, r}}$ を含む項だけをまとめて、全体を $2$ 乗する――という手段があります(残る $\sqrt{\smash[b]{( -\mathcal{E}_{0}/GM ) \, r}}$ の部分は、$\lvert \, \varDelta r \, \rvert/r_{0} \ll 1$ とみなせるのであれば、$v_{0}$ の値にかかわらず、テイラー展開を使って、$\varDelta r/r_{0}$ の級数で近似するコトができます)。何次の項まで展開すれば良いかは、難しい問題ですけど、たとえば、この方法で、

\[

\qquad r \simeq r_{0} + \frac{\, 3 \,}{\, 2 \,} r_{0} \left( 1 - \frac{13v_{0}{}^{2}}{48g_{0}r_{0}} \right) \left\{ -1 + \sqrt{1 + \frac{4v_{0}}{3r_{0}} \left( 1 + \frac{13v_{0}{}^{2}}{48g_{0}r_{0}} \right) t - \frac{2g_{0}}{3r_{0}} \left( 1 - \frac{19v_{0}{}^{2}}{48g_{0}r_{0}} \right) t^{2}} \ \right\}

\]

\[

\hspace{14em} \mbox{($\varDelta r \equiv r - r_{0} \, , \ \ \lvert \, \varDelta r \, \rvert / r_{0} \ll 1 \, , \ \ \lvert \, v_{0} \, \rvert / \sqrt{\vphantom{(} 2g_{0}r_{0}} \ll 1$)} \tag{2.51}

\]

のような、$r \simeq r(t)$ というカタチの近似式が得られます。

となります。特に、初速度 $v_{0}$ がゼロ($v_{0} = 0$)のときには、$\mathcal{E}_{0} = -GM/r_{0}$ となるので、 \[ t = \sqrt{\frac{r_{0}{}^{3}}{2GM}} \, \left\{ \ \sin^{-1}{\left( \sqrt{\vphantom{\bigg(} 1 - \frac{\, r \,}{\, r_{0} \,}} \, \right)} \ + \ \sqrt{\frac{\, r \,}{\, r_{0} \,} \left( 1 - \frac{\, r \,}{\, r_{0} \,} \right)} \, \right\} \qquad \mbox{($v_{0} = 0$)} \tag{2.53} \]となります。これらの式により、この場合の考える物体の運動も、完全に解明されたコトになります。 □ちなみに、初速度 $v_{0}$ が負の場合も、初速度 $v_{0}$ が正の場合と同じく、$r = r(t)$ という関数のカタチで表すコトは、(少なくとも、高校までに習う知識では)不可能ですけど、初期位置 $r_{0}$ からの変位 $\varDelta r \equiv r-r_{0}$ が、十分に小さい場合には、近似的に、$r \simeq r(t)$ というカタチの関数を、与えるコトができます。$v_{0} < 0$ の場合は、$\sqrt{\smash[b]{v_{0}{}^{2}}} = -v_{0}$($v_{0} < 0$)となるコトに注意すると、初速度 $v_{0}$ が負の場合も、(2.33)式、ないし、(2.51)式と、まったく同じ近似式が、得られます。

□この節では、「角運動量がゼロ($L = 0$)の場合」を考えていた――というコトを、思い出して下さい。静止衛星軌道を周回している物体は、おそよ $3.08$ [$\mathrm{km/s}$] の軌道速度で、円運動をしています。そのため、静止衛星軌道を周回している観測者から見て、「真上」や「真下」に、物体が投射されても、それは、実際には、おそよ $3.08$ [$\mathrm{km/s}$] の偏角方向の初速度を持っている(角運動量はゼロではない)コトになります。衛星軌道上から投射された物体の運動については、第 7 節で、簡単に検討したいと思います。

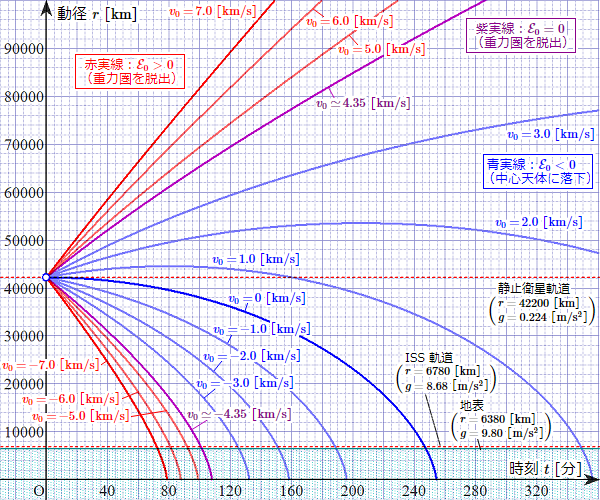

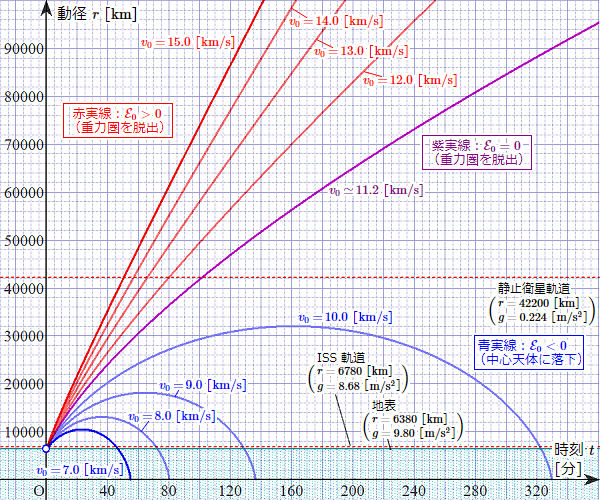

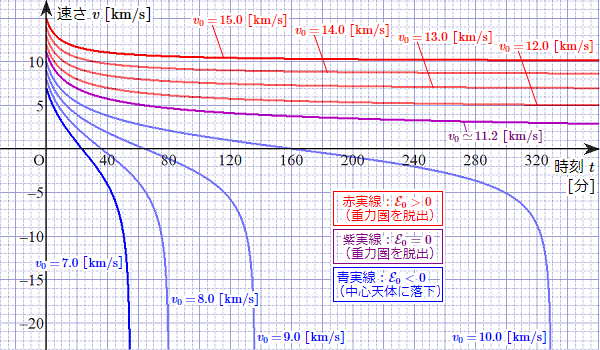

□ココでも、「角運動量がゼロ($L = 0$)」という条件を、忘れないで下さい。地球が自転しているため、(北極と南極以外では)地表の観測者から見て、「真上」に物体が投射されても、その物体の角運動量は、ゼロにはなりません。また、ココでは、空気抵抗を、計算に入れていないコトにも、注意が必要です。 □図から、$\mathcal{E}_{0} \ge 0$ の場合には、ある程度、時間が経過すると(中心天体から、ある程度、遠ざかると)、速さが、ほとんど変化しなくなる――というコトが、読み取れます。逆に、$\mathcal{E}_{0} < 0$ の場合には、動径 $r$ が最大値に達した(速さがゼロになった)あとは、中心天体に近づくにつれて(動径が減少するにつれて)、急速に速さ(の絶対値)が増加し、$r = 0$ で(負の)無限大に発散する――というコトが、読み取れます。

となります(もちろん、中心天体は、有限の大きさを持つので、中心天体の重力圏内を運動する物体が、原点に到達するコトはありえないですけど、あくまで、仮想的なパラメータとして、考察を続けます)。この $r_{\mathrm{MAX}}, \ \tau$ を用いると、(2.45)式で与えられている、「考える物体の位置 $r$ が $r = r_{\mathrm{MAX}}$ となる時刻 $t_{\mathrm{A}}$」は、 \[ t_{\mathrm{A}} = \frac{2\tau}{\pi} \, \left\{ \ \sin^{-1}{\left( \sqrt{\vphantom{\bigg(} 1 - \frac{r_{0}}{r_{\mathrm{MAX}}}} \, \right)} \ + \ \sqrt{\frac{r_{0}}{r_{\mathrm{MAX}}} \left( 1 - \frac{r_{0}}{r_{\mathrm{MAX}}} \right)} \, \right\} \qquad \mbox{($\, \mathcal{E}_{0} < 0, \ \ v_{0} > 0$)} \tag{2.55} \]と、書き直すコトができます。もし、実際の考える物体の初速度 $v_{0}$ が負の場合($v_{0} \le 0$)、つまり、下向きに投げ出された場合には、(2.52)式に $r_{0} = r_{\mathrm{MAX}}$ を代入するコトで、最高点に達する時刻 $t_{\mathrm{A}}'$ が、(2.55)式の $t_{\mathrm{A}}$ を用いて、$t_{\mathrm{A}}' = -t_{\mathrm{A}}$ と表せるコトに注意しましょう。つまり、$t_{\mathrm{A}}'$ が負の値($t_{\mathrm{A}}' \le 0$)になります。この場合は、「過去のある時点で、最高点に達していた」と、解釈します。以上の $\tau, \ t_{\mathrm{A}}, \ t_{\mathrm{A}}'$ を用いると、「時刻 $t$ と、考える物体の位置=動径 $r$ の関係式」は、それぞれ、 \[ \begin{align} &t = t_{\mathrm{A}} - \frac{2\tau}{\pi} \, \left\{ \ \sin^{-1}{\left( \sqrt{\vphantom{\bigg(} 1 - \frac{r}{r_{\mathrm{MAX}}}} \, \right)} \ + \ \sqrt{\frac{r}{r_{\mathrm{MAX}}} \left( 1 - \frac{r}{r_{\mathrm{MAX}}} \right)} \, \right\} \nonumber \\ &\hspace{24em} \mbox{($\, \mathcal{E}_{0} < 0, \ \ v_{0} > 0, \ \ t \le t_{\mathrm{A}}$)} \tag{2.56a} \end{align} \] \[ \begin{align} &t = t_{\mathrm{A}} + \frac{2\tau}{\pi} \, \left\{ \ \sin^{-1}{\left( \sqrt{\vphantom{\bigg(} 1 - \frac{r}{r_{\mathrm{MAX}}}} \, \right)} \ + \ \sqrt{\frac{r}{r_{\mathrm{MAX}}} \left( 1 - \frac{r}{r_{\mathrm{MAX}}} \right)} \, \right\} \nonumber \\ &\hspace{24em} \mbox{($\, \mathcal{E}_{0} < 0, \ \ v_{0} > 0, \ \ t > t_{\mathrm{A}}$)} \tag{2.56b} \end{align} \] \[ \begin{align} &t = t_{\mathrm{A}}' + \frac{2\tau}{\pi} \, \left\{ \ \sin^{-1}{\left( \sqrt{\vphantom{\bigg(} 1 - \frac{r}{r_{\mathrm{MAX}}}} \, \right)} \ + \ \sqrt{\frac{r}{r_{\mathrm{MAX}}} \left( 1 - \frac{r}{r_{\mathrm{MAX}}} \right)} \, \right\} \nonumber \\ &\hspace{23em} \mbox{($\, \mathcal{E}_{0} < 0, \ \ v_{0} \le 0, \ \ t_{\mathrm{A}}' = -t_{\mathrm{A}}$)} \tag{2.56c} \end{align} \]のように、直感的にイメージしやすい(仮想的な)パラメータだけを使って、書き直すコトができます。 □(2.56a)〜(2.56c)式を、「単振動(調和振動子の運動)」と比べてみるのは、とても有意義です。一般に、物体にはたらく力 $F$ が、原点からの距離 $r$ に比例するとき($F = -kr$($k$ は正の定数))、その物体の運動は、単振動になります。単振動の周期 $T$、物体が到達できる原点からの距離 $r$ の最大値 $r_{\mathrm{MAX}}$、物体が最初に位置 $r = r_{\mathrm{MAX}}$ に達する時刻 $t_{\mathrm{A}}$ とおくと、単振動では、時刻 $t$ と、物体の位置 $r$ の関係が、 で表せるコトが、良く知られています(教科書などでは、$\phi$ を初期位相(初期条件で決まる定数)として、$r = r_{\mathrm{MAX}}\cos{\{(2\pi/T)\, t+\phi\}}$ のように表すコトが多いようですけど、(2.57)式のようにも表せるコトを、確認してみて下さい)。ココで、逆三角関数の値域には、特に注意して、公式 $\sin{(\cos^{-1}{\alpha})} = \sqrt{\smash[b]{1-\alpha^{2}}}$ も用いて、(2.57)式を変形すると、ただちに、

\[

\begin{align}

&\qquad t = t_{\mathrm{A}} - \frac{T}{2\pi} \, \sin^{-1}{\left( \sqrt{1 - \left( \frac{r}{r_{\mathrm{MAX}}} \right)^{2}} \ \right)} \quad = t_{\mathrm{A}} - \frac{2\tau}{\pi} \, \sin^{-1}{\left( \sqrt{1 - \left( \frac{r}{r_{\mathrm{MAX}}} \right)^{2}} \ \right)} \nonumber \\

&\hspace{18em} \mbox{(単振動の場合:$r_{0} \ge 0, \ \ v_{0} > 0, \ \ t \le t_{\mathrm{A}}$)} \tag{2.58}

\end{align}

\]

という関係式が得られます(ココで、(2.56a)〜(2.56c)式と比較するために、原点からの距離が最大となる位置 $r_{\mathrm{MAX}}$ から出発して、原点($r = 0$)に到達するまでの時間を $\tau$ とおくと、単振動では、$\tau = T/4$ となるコトに注意)。逆三角関数の値域の制限により、ココでは、$r_{0} \ge 0, \ \ v_{0} > 0, \ \ t \le t_{\mathrm{A}}$ の場合だけを、示しました。他の場合の式は、自分で導いてみて下さい。単振動における、それらの式を、重力圏内の運動(角運動量がゼロの場合)における(2.56a)〜(2.56c)式と比べると、ナニが分かるでしょうか。

となります(もちろん、動径が負の値になるコトはありえませんけど、あくまで、仮想的なパラメータとして、考察を続けます)。いま、その動径の絶対値を初期位置($r_{0} = \lvert \, r^{\, *}_{\mathrm{MAX}} \, \rvert \,$)として、初速度ゼロ($v_{0} = 0$)で落下を始めた物体を考えると、その物体が、原点($r = 0$)に到達するまでの時間 $\tau^{*}$ は、(2.53)式を用いて、 \[ \tau^{*} = \frac{\, \pi \,}{\, 2 \,} \, \sqrt{\frac{\lvert \, r^{\, *}_{\mathrm{MAX}} \, \rvert{}^{3}}{2GM}} = \frac{\, \pi \,}{\, 2 \,} \, \frac{GM}{\sqrt{\vphantom{(} 2\mathcal{E}_{0}{}^{3}}} \qquad \mbox{($\mathcal{E}_{0} > 0$)} \tag{2.60} \]となります。一方で、実際の初期位置と初速度(時刻 $t = 0$ のときの動径 $r = r_{0}$ と速さ $v = v_{0}$)から始めて、考える物体が、原点($r = 0$)に到達するまでの時間 $t_{\mathrm{O}}$ は、(2.30a)〜(2.30b)式、および、(2.36a)〜(2.36b)式に、$r = 0$ を代入するコトで、求められます。一般に、$\sqrt{\smash[b]{\alpha(1+\alpha)}}-\cosh^{-1}{(\sqrt{\smash[b]{1+\alpha}})} \ge 0$($\alpha \ge 0$)が成り立つので(証明するには、左辺を $\alpha$ の関数とみなして、増減表を書いてみて下さい)、$v_{0} > 0$ のとき、$t_{\mathrm{O}}$ は負の値($t_{\mathrm{O}} < 0$)となるコトが、分かります。この場合は、「過去のある時点に、原点にいた」と、解釈します。以上の $r^{\, *}_{\mathrm{MAX}}, \ \tau^{*}, \ t_{\mathrm{O}}$ を用いると、「時刻 $t$ と、考える物体の位置=動径 $r$ の関係式」は、それぞれ、 \[ \begin{align} &t = t_{\mathrm{O}} + \frac{2\tau^{*}}{\pi} \, \left\{ \ \sqrt{\frac{r}{\lvert \, r^{\, *}_{\mathrm{MAX}} \, \rvert} \biggl( 1 + \frac{r}{\lvert \, r^{\, *}_{\mathrm{MAX}} \, \rvert} \biggr)} \ - \ \cosh^{-1}{\left( \sqrt{\vphantom{\bigg(} 1 + \frac{r}{\lvert \, r^{\, *}_{\mathrm{MAX}} \, \rvert}} \, \right)} \, \right\} \nonumber \\ &\hspace{24em} \mbox{($\, \mathcal{E}_{0} > 0, \ \ v_{0} > 0, \ \ t_{\mathrm{O}} < 0$)} \tag{2.61a} \end{align} \] \[ \begin{align} &t = t_{\mathrm{O}} + \frac{2\tau^{*}}{\pi} \, \left\{ \ \sqrt{\frac{r}{\lvert \, r^{\, *}_{\mathrm{MAX}} \, \rvert} \biggl( 1 + \frac{r}{\lvert \, r^{\, *}_{\mathrm{MAX}} \, \rvert} \biggr)} \ - \ \ln{\left( \sqrt{\vphantom{\bigg(} 1 + \frac{r}{\lvert \, r^{\, *}_{\mathrm{MAX}} \, \rvert}} \, + \, \sqrt{\vphantom{\bigg(} \frac{r}{\lvert \, r^{\, *}_{\mathrm{MAX}} \, \rvert}} \, \right)} \, \right\} \nonumber \\ &\hspace{24em} \mbox{($\, \mathcal{E}_{0} > 0, \ \ v_{0} > 0, \ \ t_{\mathrm{O}} < 0$)} \tag{2.61b} \end{align} \] \[ \begin{align} &t = t_{\mathrm{O}} - \frac{2\tau^{*}}{\pi} \, \left\{ \ \sqrt{\frac{r}{\lvert \, r^{\, *}_{\mathrm{MAX}} \, \rvert} \biggl( 1 + \frac{r}{\lvert \, r^{\, *}_{\mathrm{MAX}} \, \rvert} \biggr)} \ - \ \cosh^{-1}{\left( \sqrt{\vphantom{\bigg(} 1 + \frac{r}{\lvert \, r^{\, *}_{\mathrm{MAX}} \, \rvert}} \, \right)} \, \right\} \nonumber \\ &\hspace{24em} \mbox{($\, \mathcal{E}_{0} < 0, \ \ v_{0} \le 0, \ \ t_{\mathrm{O}} > 0$)} \tag{2.61c} \end{align} \] \[ \begin{align} &t = t_{\mathrm{O}} - \frac{2\tau^{*}}{\pi} \, \left\{ \ \sqrt{\frac{r}{\lvert \, r^{\, *}_{\mathrm{MAX}} \, \rvert} \biggl( 1 + \frac{r}{\lvert \, r^{\, *}_{\mathrm{MAX}} \, \rvert} \biggr)} \ - \ \ln{\left( \sqrt{\vphantom{\bigg(} 1 + \frac{r}{\lvert \, r^{\, *}_{\mathrm{MAX}} \, \rvert}} \, + \, \sqrt{\vphantom{\bigg(} \frac{r}{\lvert \, r^{\, *}_{\mathrm{MAX}} \, \rvert}} \, \right)} \, \right\} \nonumber \\ &\hspace{24em} \mbox{($\, \mathcal{E}_{0} < 0, \ \ v_{0} \le 0, \ \ t_{\mathrm{O}} > 0$)} \tag{2.61d} \end{align} \]のように、直感的にイメージしやすい(仮想的な)パラメータだけを使って、書き直すコトができます。 □ココで導入した $r^{\, *}_{\mathrm{MAX}}, \ \tau^{*}$ を、「直感的にイメージしやすい(仮想的な)パラメータ」と言うのは、無理があるかも知れません。実は、$r^{\, *}_{\mathrm{MAX}}, \ \tau^{*}$ については、さまざまな視点から、その物理的な意味を、考えるコトができます(虚数を使った解釈は、良く知られていますけど、ココでは、高校までに習う物理・数学の知識しかない前提ですので、あえて、虚数は存在しないモノとして、無視しましょう)。 □たとえば、こんなふうに、考えるコトもできるかも知れません。単位質量あたりの力学的エネルギーが正($\mathcal{E}_{0} > 0$)の場合には、考える物体は、無限遠($r \to \infty$)に到達するコトができます。無限遠における物体の速さ $v_{\infty}$ は、簡単に計算するコトができて、$v_{\infty} = \sqrt{\smash[b]{2\mathcal{E}_{0}}}$ となります。いま、無限遠に到達して、速さ $v_{\infty}$ になった物体が、その速さを初速度($v_{0} = v_{\infty}$)として、さらに、もう 1 回、無限遠へと向かうとします。このとき、あまりに、中心天体に近い場所からスタートすると、中心天体の重力に引き戻されてしまって、残された初速度 $v_{0} = v_{\infty}$ では、もはや、(2 回目の)無限遠には到達できなくなってしまいます。2 回目の無限遠に到達できる、中心天体に最も近い再スタート地点=最小の動径は、簡単に計算できて、それが、まさに、上で導入した $\lvert \, r^{\, *}_{\mathrm{MAX}} \, \rvert$ と等しくなるのです。あとは、上の議論と同じに考えるコトができます。

|

| ■Back to TOP-PAGE |