■ココまで読み進めてくれたのなら、加速度運動や加速度系について、だいぶ理解できたと思いますし、自信もついてきたのではないでしょうか。ところで、一般相対論は、特殊相対論の限界に、「等価原理」というアイデアを加えたコトで、完成への第 1 歩が踏み出された――というハナシは、とても有名です。「等価原理」は、「加速度運動に伴う慣性力と、重力は、区別がつかない」など、いろいろな言い方で、説明されているようです。ココで、「加速度運動」のコトは、すでに、かなり深く理解できているハズ。つまり、一般相対論の完成に向けた第 1 歩を踏み出す準備は、すでに、できているのです。

□確かに、第 1 歩を踏み出す準備はできていますけど、実は、「偉大なる飛躍」と言える第 1 歩を踏み出してから、一般相対論の完成にたどり着くまで、アインシュタインには、約 8 年の歳月が必要でした。道のりの途中に、とてつもなく大変な準備(テンソル解析とかリーマン幾何学とかの勉強)をしてからでないと超えられない難所が、控えていたからです。

□でも、そもそも、第 1 歩を踏み出さなければ、どこにも、たどり着くコトは、絶対にありません。そして、なによりも、この第 1 歩は、新たな地平へと導く、ホントに大きな飛躍の 1 歩なのです。難所の手前まで来られれば、見える景色は、コレまでと、まったく違ったモノになるハズです。

■そんなワケで、ココで、一般相対論への偉大なる飛躍となる第 1 歩を、踏み出してみたいと思います。

■「局所加速度系」を考える ――

■第 9 節以降の議論で、空間全体に広がる「加速度系」というモノを考えるのは、無理がある――というコトが、ハッキリしたと思います。そこで、いまは、思い切って、空間全体に広がる「加速度系」という考えは、いったん、捨て去ってしまいましょう。

■一方で、第 1 節以降の議論で、「考える微小時間 $dt$ のあいだ、$k$ 系から見た $\kappa$ 系の相対速度 $v$ は一定とみなせる」、または、「どのような加速度運動も、微小時間 $dt$ のあいだの(それぞれ、少しずつ速度の異なる)等速度運動を、つなぎ合わせたモノ(における $dt \rightarrow 0$ の極限)であると考える」――という方針で、計算を進めていくと、とても上手くいくというコトが、分かっています。

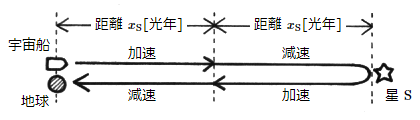

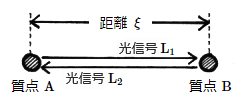

■それなら、ココでも、とても短い時間間隔 $\varDelta\tau$、そして、とても狭い空間(体積 $\varDelta\xi\varDelta\eta\varDelta\zeta$ の空間)でのハナシに限って、考えるコトから、始めてみましょう。十分に短い時間間隔で、かつ、十分に狭い空間に限れば、「位置座標のすべての点が、同じ加速度 $\alpha$ を感じている(とみなせる)加速度系」を、考えても良いハズです。そこで、この「加速度系」における時刻と位置 $(\tau, \ \xi, \ \eta, \ \zeta)$ を、「(一様な加速度 $\alpha$ の)局所加速度系」と呼ぶコトにしましょう(注:「局所加速度系」は、藤野の造語です)。局所加速度系の時刻と位置を、どう定義するのかは、とても悩ましい問題ですけど、実は、うまい解決方法があります。局所加速度系は、相対速度の少しずつ異なる慣性系を、つなぎ合わせたモノである――と考えるのです。

□以下、簡単のために、局所加速度系は、$\xi$ 方向だけに、加速度 $\alpha$ を感じているとします。つまり、局所加速度系では、位置を考えるときに問題になるのは、$\xi$ 方向だけで、$\eta$ 方向、$\zeta$ 方向については、慣性系と同じになる――というコトになります。そこで、以下では、慣性系と同じになる、$\eta$ 方向と $\zeta$ 方向の位置座標は省略して、局所加速度系の時刻と位置を、座標 $(\tau, \ \xi)$ で表すコトにします。

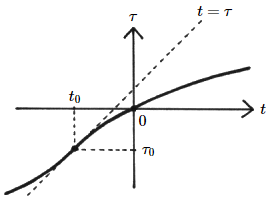

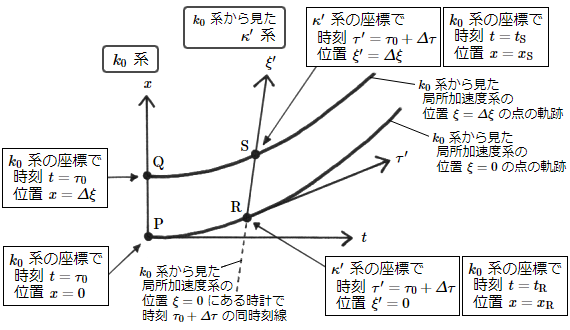

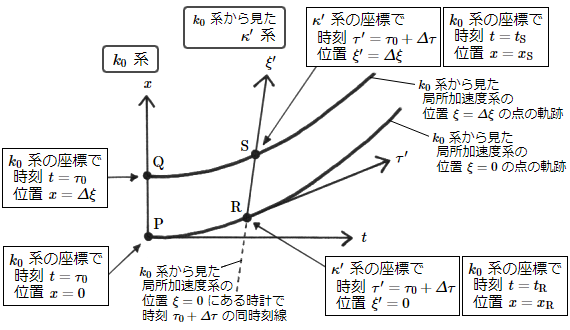

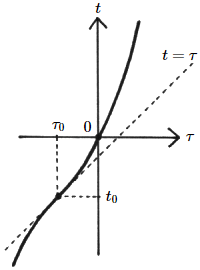

■いま、局所加速度系の(原点の)時刻 $\tau$ が $\tau = \tau_{0}$ となる瞬間、この局所加速度系と完全に一致する、「ホンモノの」慣性系を考えます。この慣性系を $k_{0}$ 系と呼び、$k_{0}$ 系の時刻と位置を、座標 $(t, \ x)$ で表すコトにしましょう。もちろん、局所加速度系は、実際には、加速度運動をしているので、局所加速度系と $k_{0}$ 系が一致するのは、局所加速度系の時刻 $\tau$ が $\tau = \tau_{0}$ となる一瞬だけです。でも、たとえば、動画から静止画像をキャプチャするのと同じイメージで、局所加速度系の時刻が $\tau_{0}$ となる瞬間は、この $k_{0}$ 系を、局所加速度系と同じモノであるとみなすワケです。さらに、十分に短い時間間隔(時刻 $\tau_{0}$ 〜 $\tau_{0}+\varDelta\tau$ のあいだ)、かつ、十分に狭い空間(位置 $0$ 〜 $\varDelta\xi$ のあいだ)に限れば、局所加速度系と、この $k_{0}$ 系を、同一視するコトができるハズ――と考えます。この場合には、この $k_{0}$ 系について詳しく調べるコトは、局所加速度系(の時刻と位置)について詳しく調べるコトと、同じコトになる――というワケです。

□局所加速度系の(原点の)時刻 $\tau$ が $\tau = \tau_{0}$ となる瞬間は、局所加速度系と $k_{0}$ 系を、まったく同じモノであるとみなしているので、この瞬間の $k_{0}$ 系の時刻 $t$ も、$t = \tau_{0}$ となります。また、このとき、局所加速度系の位置 $\xi = 0$ の点は、$k_{0}$ 系でも位置 $x = 0$ の点であり、局所加速度系の位置 $\xi = \varDelta\xi$ にある点は、$k_{0}$ 系にとっても位置 $x = \varDelta\xi$ にある――というコトになります。

■次に、先の瞬間から、局所加速度系の(原点の)時間で $\varDelta\tau$ だけ経過したときに、この局所加速度系と完全に一致する、「ホンモノの」慣性系を考えます。すなわち、局所加速度系の時刻 $\tau$ が $\tau = \tau_{0}+\varDelta\tau$ のときに、この局所加速度系と完全に一致する、「ホンモノの」慣性系を考えるワケです。もちろん、この慣性系は、先ほどの $k_{0}$ 系とは別モノになります(局所加速度系は、加速度運動しているのですから)。そこで、この新たな慣性系を、$\kappa'$ 系と呼び、$\kappa'$ 系の時刻と位置を、座標 $(\tau', \ \xi')$ で表すコトにします。

□先ほどと同様に、局所加速度系の(原点の)時刻 $\tau$ が $\tau = \tau_{0}+\varDelta\tau$ となる瞬間は、局所加速度系と $\kappa'$ 系を、まったく同じモノであるとみなすので、この瞬間の $\kappa'$ 系の時刻 $\tau'$ も、$\tau' = \tau_{0}+\varDelta\tau$ です。また、このとき、局所加速度系の位置 $\xi = 0$ の点は、$\kappa'$ 系でも位置 $\xi' = 0$ の点であり、局所加速度系の位置 $\xi = \varDelta\xi$ にある点は、$\kappa'$ 系にとっても位置 $\xi' = \varDelta\xi$ にあります。

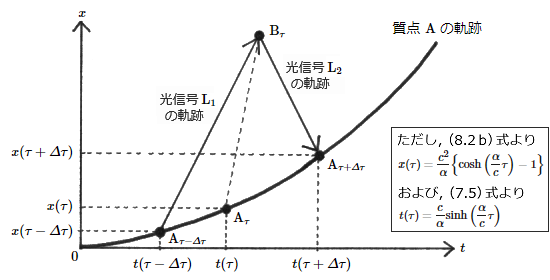

■ココで新たに導入した $k_{0}$ 系と $\kappa'$ 系の関係を、分かりやすく表したモノが、次の図です。この図には、$k_{0}$ 系から見た局所加速度系の位置 $\xi = 0$ の点の軌跡と、位置 $\xi = \varDelta\xi$ の点の軌跡も、一緒に示しています(もちろん、 $\kappa'$ 系から見た局所加速度系の点の軌跡は、コレらとは違ったモノになります)。 $k_{0}$ 系から見た $\kappa'$ 系の座標軸が、どうして、傾いているのかは、多くの教科書や解説などで、説明されています。気になる人は、ぜひ、「時空図」について、調べてみて下さいね。

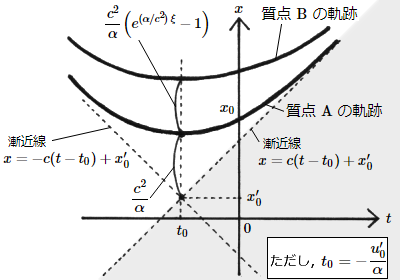

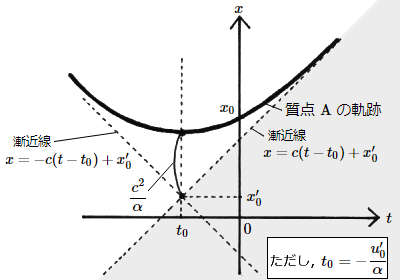

■ところで、第 9 節でも触れましたけれど、局所加速度系の位置座標の原点($\xi = 0$ の点)については、そもそも、時刻と位置の定義に悩む必要はありません。第 8 節までに詳しく検討した「一定の加速度 $\alpha$ を感じている質点 $\mathrm{A}$」の時刻と位置こそが、局所加速度系の位置座標の原点($\xi = 0$ の点)における時刻と位置の定義そのものだからです(第 9 節では、「質点 $\mathrm{A}$ がいる場所以外の時刻と位置を、どうやって定義すれば良いのか?」が、議論の始まりだったコトを、思い出して下さい)。たとえば、上の図なら、「$k_{0}$ 系から見た局所加速度系の位置 $\xi = 0$ の点の軌跡」上にある点 $\mathrm{R}$ については、$k_{0}$ 系から見た点 $\mathrm{R}$ の座標 $(t_{\mathrm{R}}, \ x_{\mathrm{R}})$ を、厳密に計算するコトができます。実際に計算してみると、(7.5)式と(8.2a)式より((7.5)式と(8.2a)式の初期条件で決まる定数は、ココでの計算では、ちょっと不便なので、点 $\mathrm{P}$ の座標を代入して、改めて、計算し直しておきましょう)、ただちに、

\[

\begin{align}

t_{\mathrm{R}} &= \frac{c}{\alpha} \sinh{\left\{ \frac{\alpha}{c} \bigl( (\tau_{0} + \varDelta\tau) - \tau_{0} \bigr) \right\}} + \tau_{0} \ = \ \frac{c}{\alpha} \sinh{\left( \frac{\alpha}{c} \varDelta\tau \right)} + \tau_{0} \nonumber \\[0.5em]

&= \frac{c}{\alpha} \left\{ \left( \frac{\alpha}{c} \varDelta\tau \right) + \frac{1}{6} \left( \frac{\alpha}{c} \varDelta\tau \right)^{3} + \cdots \ \right\} + \tau_{0} \quad \Longrightarrow \quad t_{\mathrm{R}} \simeq \tau_{0} + \varDelta\tau \tag{A2.1a}

\end{align}

\]

\[

\begin{align}

x_{\mathrm{R}} &= \frac{c^{2}}{\alpha} \cosh{\left\{ \frac{\alpha}{c} \bigl( (\tau_{0} + \varDelta\tau) - \tau_{0} \bigr) \right\}} - \frac{c^{2}}{\alpha} \ = \ \frac{c^{2}}{\alpha} \cosh{\left( \frac{\alpha}{c} \varDelta\tau \right)} - \frac{c^{2}}{\alpha} \nonumber \\[0.5em]

&= \frac{c^{2}}{\alpha} \left\{ 1 + \frac{1}{2} \left( \frac{\alpha}{c} \varDelta\tau \right)^{2} + \cdots \ \right\} - \frac{c^{2}}{\alpha} \quad \Longrightarrow \quad x_{\mathrm{R}} \simeq 0 \tag{A2.1b}

\end{align}

\]

であるコトが分かります(ココで、『双曲線関数 ―― 便利な公式一覧』で紹介している級数展開公式も使いました)。ただし、局所加速度系は、十分に短い時間間隔 $\varDelta\tau$ だけを考えるという条件でしたので、$\varDelta\tau$ の $2$ 次以上の項は、十分に小さい――すなわち、ココでは、$(\alpha\varDelta\tau/c)^{2} \simeq 0$ とみなさなければいけない――というコトに、注意しましょう。

□結局、点 $\mathrm{R}$ では、$k_{0}$ 系の座標 $(t_{\mathrm{R}}, \ x_{\mathrm{R}})$ と $\kappa'$ 系の座標 $(\tau', \ \xi') = (\tau_{0}+\varDelta\tau, \ 0)$ が、同じになるコトが分かります。上の図では、点 $\mathrm{R}$ の $x$ 座標が、明らかにゼロではない($t$ 軸から離れている)ように描かれていますけど、実は、コレは、分かりやすさを優先した誇張です。あくまで、ココでの $k_{0}$ 系は、$x_{\mathrm{R}} \simeq 0$ とみなせるような範囲の時空間だけを考えているというコトを、覚えておいて下さいね。

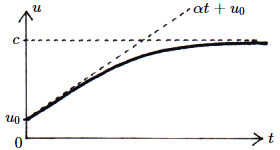

■さて、$k_{0}$ 系 $(t, \ x)$ と $\kappa'$ 系 $(\tau', \ \xi')$ は、ともに、「ホンモノの」慣性系ですから、この 2 つの慣性系のあいだの変換公式は、良く知られた「ローレンツ変換」で表せるハズです。もちろん、ローレンツ変換を考えるためには、$k_{0}$ 系から見た $\kappa'$ 系の速さ $v$ を、知らなければいけません。コレは、$\kappa'$ 系の位置座標の原点が、「一定の加速度 $\alpha$ を感じている質点 $\mathrm{A}$」と、同一視できるコトに気づけたならば、(8.1)式を使って、厳密に計算できて、

\[

\begin{align}

v &= c \cdot \tanh{\left\{ \frac{\alpha}{c} \bigl( (\tau_{0} + \varDelta\tau) - \tau_{0} \bigr) \right\}} \ = \ c \cdot \tanh{\left( \frac{\alpha}{c} \varDelta\tau \right)} \nonumber \\[0.5em]

&= c \cdot \left\{ \left( \frac{\alpha}{c} \varDelta\tau \right) - \frac{1}{3} \left( \frac{\alpha}{c} \varDelta\tau \right)^{3} + \cdots \ \right\} \quad \Longrightarrow \quad v \simeq \alpha\varDelta\tau \tag{A2.2}

\end{align}

\]

となるのが分かります(ココでも、『双曲線関数 ―― 便利な公式一覧』にある級数展開公式、および、局所加速度系の条件 $(\alpha\varDelta\tau/c)^{2} \simeq 0$ を使いました)。よって、(1.1a)〜(1.1b)式より、$k_{0}$ 系 $(t, \ x)$ と $\kappa'$ 系 $(\tau', \ \xi')$ のあいだのローレンツ変換式は、

\[

\begin{align}

\tau' &= \frac{1}{\sqrt{1 - (\alpha\varDelta\tau/c)^{2}}} \cdot \left( t - \frac{\alpha\varDelta\tau}{c^{2}}x \right) + \tau_{\, \mathrm{i.c.}} \tag{A2.3a} \\[0.5em]

\xi' &= \frac{1}{\sqrt{1 - (\alpha\varDelta\tau/c)^{2}}} \cdot \Bigl( x - \alpha\varDelta\tau \cdot t \Bigr) + \xi_{\, \mathrm{i.c.}} \tag{A2.3b}

\end{align}

\]

と書けるコトが分かります。ココで得られたローレンツ変換式を、点 $\mathrm{R}$ に当てはめると、

\[

\begin{align}

\tau_{0} + \varDelta\tau &= \frac{1}{\sqrt{1 - (\alpha\varDelta\tau/c)^{2}}} \cdot \left( t_{\mathrm{R}} - \frac{\alpha\varDelta\tau}{c^{2}}x_{\mathrm{R}} \right) + \tau_{\, \mathrm{i.c.}} \tag{A2.4a} \\[0.5em]

0 &= \frac{1}{\sqrt{1 - (\alpha\varDelta\tau/c)^{2}}} \cdot \Bigl( x_{\mathrm{R}} - \alpha\varDelta\tau \cdot t_{\mathrm{R}} \Bigr) + \xi_{\, \mathrm{i.c.}} \tag{A2.4b}

\end{align}

\]

となり、同様に、点 $\mathrm{S}$ に当てはめると、

\[

\begin{align}

\tau_{0} + \varDelta\tau &= \frac{1}{\sqrt{1 - (\alpha\varDelta\tau/c)^{2}}} \cdot \left( t_{\mathrm{S}} - \frac{\alpha\varDelta\tau}{c^{2}}x_{\mathrm{S}} \right) + \tau_{\, \mathrm{i.c.}} \tag{A2.5a} \\[0.5em]

\varDelta\xi &= \frac{1}{\sqrt{1 - (\alpha\varDelta\tau/c)^{2}}} \cdot \Bigl( x_{\mathrm{S}} - \alpha\varDelta\tau \cdot t_{\mathrm{S}} \Bigr) + \xi_{\, \mathrm{i.c.}} \tag{A2.5b}

\end{align}

\]

となります。(A2.4a)〜(A2.5b)式、および、(A2.1a)〜(A2.1b)式より、ただちに、

\[

t_{\mathrm{S}} = \tau_{0} + \left( 1 + \frac{1}{\sqrt{1 - (\alpha\varDelta\tau/c)^{2}}} \frac{\alpha\varDelta\xi}{c^{2}} \right) \varDelta\tau \quad \Longrightarrow \quad t_{\mathrm{S}} \simeq \tau_{0} + \left( 1 + \frac{\alpha\varDelta\xi}{c^{2}} \right) \varDelta\tau \tag{A2.6a}

\]

\[

x_{\mathrm{S}} = \frac{1}{\sqrt{1 - (\alpha\varDelta\tau/c)^{2}}} \varDelta\xi \quad \Longrightarrow \quad x_{\mathrm{S}} \simeq \varDelta\xi \tag{A2.6b}

\]

という関係が得られます。(A2.6a)式からは、$k_{0}$ 系の位置座標の原点で、時間 $\varDelta\tau$ だけ経過したときに(点 $\mathrm{P}$ → 点 $\mathrm{R}$)、$k_{0}$ 系の位置座標 $x = \varDelta\xi$ の点では、時間 $(1+\alpha\varDelta\xi/c^{2})\varDelta\tau$ だけ経過している(点 $\mathrm{Q}$ → 点 $\mathrm{S}$)というコトが分かります。微小時間 $\varDelta\tau$ のあいだは、$k_{0}$ 系と局所加速度系が同一視できたコトを、思い出して下さい。ココで得られた結果は、「局所加速度系」という、十分に短い時間間隔、十分に狭い空間だけを考えても、一様な加速度を感じている時空間では、位置によって、時間の進み方が変わる――というコトを、意味しています。

■いま得られた結論を、定式化しておきましょう。一様な加速度を感じている局所加速度系の位置座標の原点($\xi = 0$ の点)で時間 $\varDelta\tau$ が経過したときの、位置座標 $\xi = \varDelta\xi$ の点における時間経過を $\varDelta\tau_{\varDelta\xi}$ で表すコトにすると、両者は異なる値となり、$\varDelta\tau$ と $\varDelta\tau_{\varDelta\xi}$ のあいだの関係は、次の式で与えられます。

\[

\varDelta\tau_{\varDelta\xi} = \left( 1 + \frac{\alpha\varDelta\xi}{c^{2}} \right) \cdot \varDelta\tau \tag{A2.7}

\]

□「等加速度運動」の場合は、速さ $v$ が少しずつ異なる等速度運動をつなぎ合わせて、時間の極限をとる($dt \rightarrow 0$ とする)――という戦略で、うまく解くコトができました。「等加速度系」の場合も、時刻 $\tau$ と位置 $\xi$ がそれぞれ少しずつ異なる局所加速度系をつなぎ合わせて、時間と空間の極限をとる($d\tau, \ d\xi \rightarrow 0$ とする)という戦略を使いたいトコロですけど、極めて微小な空間内でさえも、時間の進み方が一様でないのでは、局所加速度系どうしをつなぎ合わせる方法は、簡単ではなさそうです。

■「等価原理」を考える ――

■さて、ココまでの議論で、一様な加速度 $\alpha$ の局所加速度系のなかでは、位置によって、時間の進み方が変化するというコトが分かりました。さらに、時間と位置の関係は、(A2.7)式で与えられるのでした。ところで、この(A2.7)式のなかの「$\alpha\varDelta\xi$」という量は、いったい、ナニを表しているのでしょうか。

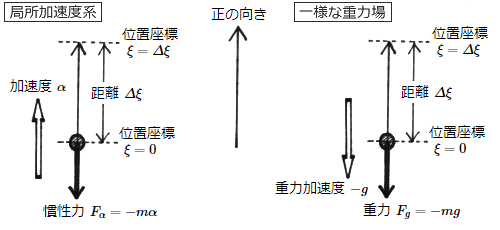

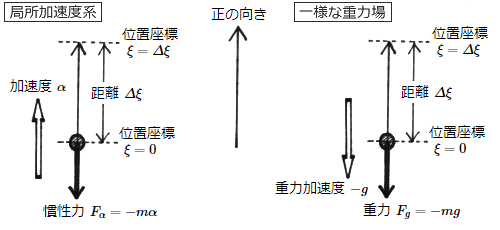

■局所加速度系は、加速度運動しているので、局所加速度系に対して静止している物体(「局所加速度系にいる物体」と呼ぶコトにしましょう)には、慣性力がはたらいているハズです。具体的には、加速度 $\alpha$ の局所加速度系にいる質量 $m$ の質点には、慣性力 $F_{\alpha} = -m\alpha$ がはたらきます(慣性力の向きは、必ず、加速度の向きと逆になるコトに注意)。ココに、「$\alpha\varDelta\xi$」という量の意味を考えるヒントがあります。

■ココで、少し唐突ですけど、「位置エネルギー」について、考えてみましょう。位置エネルギーとは、単純化して説明すると、基準となる状態から、注目する状態まで、状態を静かに変化させるときに必要な「仕事」(=「物体を静かに移動させるのに必要な力」×「物体を移動させた距離」)を表したモノ――とみなすコトができます。たとえば、バネを、基準となる長さから、ある長さまで、静かに縮めるときに必要な仕事が、「バネ(弾性力)による位置エネルギー」となるワケです。同様にして、「慣性力による位置エネルギー」(注:コレは、藤野の造語です)を、考えてみましょう。下の図を見ながら考えると、分かりやすいと思います。下図のように、質量 $m$ の質点を、局所加速度系の位置 $\xi = 0$ の点(基準点)から、位置 $\xi = \varDelta\xi$ の点まで、静かに移動させるコトを考えましょう。この場合は、慣性力 $F_{\alpha} = -m\alpha$ に逆らって、質点を移動させなければならないので、質点には、$-F_{\alpha} = m\alpha$ の力を加える必要があります。質点に $-F_{\alpha} = m\alpha$ の力を加えながら、$\varDelta\xi$ の距離だけ、静かに移動させるので、このときに必要な仕事、つまり、「慣性力による位置エネルギー $\varDelta U_{\alpha}$」は、

\[

\varDelta U_{\alpha} = -F_{\alpha} \cdot \varDelta\xi = m\alpha\varDelta\xi \tag{A2.8}

\]

となります。

■慣性力による位置エネルギー $\varDelta U_{\alpha}$ は、考える物体の質量 $m$ に依存する量です。そこで、局所加速度系の状態や性質だけに依存するような量――すなわち、局所加速度系の状態や性質を表す量を、考えるコトにしましょう。ココで、「単位質量あたりの慣性力による位置エネルギー」というモノを考えると、この量は、局所加速度系の状態や性質を表す、1 つの指標となります。コレを、「慣性力ポテンシャル $\varDelta\varPhi_{\alpha}$」と呼ぶコトにすれば(注:コレも、藤野の造語です)、$\varDelta\varPhi_{\alpha}$ は、ただちに、

\[

\varDelta\varPhi_{\alpha} = \frac{\varDelta U_{\alpha}}{m} = \alpha\varDelta\xi \tag{A2.9}

\]

と表されるコトになります。つまり、(A2.7)式に出てきた「$\alpha\varDelta\xi$」という量は、実は、「局所加速度系の位置座標の原点($\xi = 0$ の点)を基準としたときの、位置座標 $\xi = \varDelta\xi$ の点における、単位質量あたりの慣性力による位置エネルギー(慣性力ポテンシャル)」を、表していたのでした。

■ココまで来れば、「等価原理」、すなわち、「加速度運動に伴う慣性力と、重力は、区別がつかない」というハナシが、どのように、特殊相対論に影響してくるのかは、すでに、想像できていると思います。でも、あせらずに、上の図を見ながら、じっくりと、1 つ 1 つ、検討を進めていきましょう。

■まず、いま、一様な重力場のなかにいるとします。ちなみに、どんな重力場でも、十分に狭い空間で、十分に短い時間間隔のあいだだけを考えるのであれば、一様な重力場とみなせる――というコトに、注意しておきましょう。さて、上の図のように、重力加速度が $-g$ の一様な重力場中にある質量 $m$ の物体にはたらく重力 $F_{g}$ は、$F_{g} = -mg$ となります。先ほどと同様に、「重力による位置エネルギー $\varDelta U_{g}$」を、考えてみましょう。質量 $m$ の物体を、重力場のなかの位置 $\xi = 0$ の点(基準点)から、位置 $\xi = \varDelta\xi$ の点まで、重力に逆らって、静かに移動させるのに必要な仕事――つまり、重力による位置エネルギー $\varDelta U_{g}$ は、次の式で表されるコトが分かります。

\[

\varDelta U_{g} = -F_{g} \cdot \varDelta\xi = mg\varDelta\xi \tag{A2.10}

\]

■次に、「単位質量あたりの重力による位置エネルギー」も、考えてみましょう。単位質量あたりの重力による位置エネルギーは、ふつう、「重力ポテンシャル」と呼ばれています(注:コチラは、藤野の造語ではなく、物理学の教科書でも使われる呼び方です。なお、(A2.10)式の $\varDelta U_{g}$ を「重力ポテンシャル」と呼ぶコトもあるようです)。重力ポテンシャル $\varDelta\varPhi_{g}$ は、(A2.10)式から、次のように表されます。

\[

\varDelta\varPhi_{g} = \frac{\varDelta U_{g}}{m} = g\varDelta\xi \tag{A2.11}

\]

□(A2.11)式の $\varDelta\varPhi_{g}$ は、正しく言うなら、「位置座標の原点($\xi = 0$ の点)を基準としたときの、位置座標 $\xi = \varDelta\xi$ の点における、重力ポテンシャル」となります。

■さて、ココで、ようやく、「等価原理」の出番となります。「等価原理」という言葉は、いろんな説明がされているようです。この節の始めでは、「加速度運動に伴う慣性力と、重力は、区別がつかない」と説明しました。先ほどの図を使うならば、いかなるモノも、自分が、左の図の状態にあるのか、右の図の状態にあるのか、区別ができないというコトです。いかなるモノも、自分が、一様な加速度 $\alpha$($\alpha = -g$)の局所加速度系にいるのか、重力加速度 $-g$($-g = \alpha$)の一様な重力場のなかにいるのか、区別するコトができないのです。「区別できない」というコトは、一様な加速度 $\alpha$ の局所加速度系で成り立つコトは、重力加速度 $-g$($-g = \alpha$)の一様な重力場のなかでも、まったく同じように成り立つ――というコトです(もしも、成り立たない場合があるのなら、成り立つかどうかを調べるコトで、自分は、局所加速度系にいるのか、一様な重力場中にいるのか、区別ができてしまうコトになります)。

□なお、加速度 $\alpha$ の局所加速度系で成り立つ式を、重力加速度 $-g$ の一様な重力場中で成り立つ式に直すときに、単純に、数式中の $\alpha$ を $-g$ に置き換えるのは間違いです。先ほどの図や、(A2.9)式と(A2.11)式の導出過程を振り返れば分かるように、 等価原理の本質は、「慣性力 $F_{\alpha} = -m\alpha$ と、重力 $F_{g} = -mg$」、または、「慣性力ポテンシャル $\varDelta\varPhi_{\alpha} = \alpha\varDelta\xi$ と、重力ポテンシャル $\varDelta\varPhi_{g} = g\varDelta\xi$」が、お互いに区別できない(つまり、置き換えられる)――というトコロにあるのです。

■ところで、(A2.7)式で示されているように、加速度 $\alpha$ の局所加速度系では、位置によって、時間の進み方が変わるのでした。それなら、「等価原理」によって、重力加速度 $-g$($-g = \alpha$)の一様な重力場のなかでも、局所加速度系の場合と、まったく同じく、位置によって、時間の進み方が変わる――というコトになるハズです。つまり、重力加速度 $-g$ の一様な重力場のなかでは、

\[

\varDelta\tau_{\varDelta\xi} = \left( 1 + \frac{g\varDelta\xi}{c^{2}} \right) \cdot \varDelta\tau \quad = \left( 1 + \frac{\varDelta\varPhi_{g}}{c^{2}} \right) \cdot \varDelta\tau \tag{A2.12}

\]

という関係が、成り立たなければいけないコトが分かります。

□たとえば、いま、東京スカイツリー全体を含む空間が、「重力加速度 $-g$ の一様な重力場」のなかにあるとみなせるとしましょう。正の向きに注意すると、地表から、東京スカイツリーの最頂部までの高さ $\varDelta\xi$ は $\varDelta\xi = 634$ [$\mathrm{m}$] です。重力加速度 $-g$ を $-g = -9.8$ [$\mathrm{m/s^{2}}$](すなわち、$g = 9.8$ [$\mathrm{m/s^{2}}$])とすると、地表での時間経過 $\varDelta\tau$ と、東京スカイツリーの最頂部での時間経過 $\varDelta\tau_{\varDelta\xi}$ の関係は、 となります。したがって、東京スカイツリーの最頂部では、地表に比べて、$14$ 兆分の $1$ だけ速く、時間が進むコトになります。コレは、地表で $46$ 万年が経過したときに、地表と、東京スカイツリーの最頂部で、ようやく、ちょうど $1$ 秒だけ、時刻がズレる――というコトです。

■重力場中で(A2.12)式が成り立っているとすると、重力場のなかを進む光の振動数や波長が変化する現象(いわゆる、「重力赤方偏移」)を、説明するコトができます。たとえば、重力加速度 $-g$ の一様な重力場を、考えてみましょう。位置座標 $\xi = 0$ の点(基準点)において、微小時間 $\varDelta\tau$ のあいだに $\varDelta n$ 回だけ振動する光の振動数 $\nu$ は、$\nu = \varDelta n/\varDelta\tau$ で表されます。この光は、位置座標 $\xi = \varDelta\xi$ の点では、$\varDelta n$ 回だけの振動を、微小時間 $\varDelta\tau_{\varDelta\xi}$ のあいだにするコトになるので、観測される振動数 $\nu_{\varDelta\xi}$ は、

\[

\nu_{\varDelta\xi} = \frac{\varDelta n}{\varDelta\tau_{\varDelta\xi}} = \frac{\varDelta n}{\{ 1 + (\varDelta\varPhi_{g}/c^{2}) \} \cdot \varDelta\tau} = \frac{1}{1 + (\varDelta\varPhi_{g}/c^{2})} \cdot \nu \tag{A2.14}

\]

となります。したがって、基準点よりも重力ポテンシャルが大きい($\varDelta\varPhi_{g} > 0$)場所では、基準点で観測される振動数 $\nu$ よりも、光の振動数が小さくなる(赤方偏移する)コトが分かります。

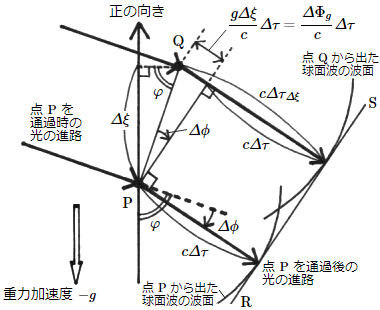

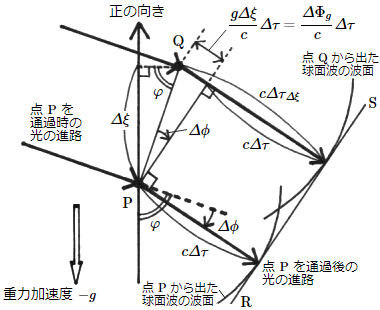

■さらに、重力場中で光の進路が曲がるコト(いわゆる、「重力レンズ効果」)も、(A2.12)式から、(半分だけは)説明できます(「半分だけ」と書いた理由は、あとで説明します)。下の図を見ながら、考えてみましょう。

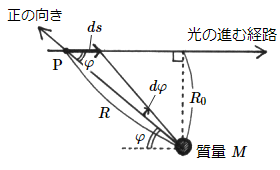

■いま、光が、点 $\mathrm{P}$ を通過する前後で、進路がどれだけ曲げられるかを、考えてみます。光が、点 $\mathrm{P}$ に到達するとき、この光は、図のように、重力の向きに対して角度 $\varphi$ で、進んで来たとします。この光が、点 $\mathrm{P}$ を通過した後には、重力場の影響で、図に描かれているように、微小角度 $\varDelta\phi$ だけ曲げられると仮定しましょう。このときの、微小角度 $\varDelta\phi$ が、(A2.12)式から、計算できるのです。

■重力の向きに対して角度 $\varphi$ で、点 $\mathrm{P}$ に到達した光の波面を、$\mathrm{PQ}$ で表します。一方、「ホイヘンスの原理」により、点 $\mathrm{P}$ を通過した後の光の波面は、点 $\mathrm{P}$ から出る球面波と、点 $\mathrm{Q}$ から出る球面波を描いたときの、2 つの球面波の接線 $\mathrm{RS}$ となります。まず、点 $\mathrm{P}$ から出る球面波を考えましょう。微小時間 $\varDelta\tau$ のあいだに光が進む距離は $c\varDelta\tau$ です。それでは、点 $\mathrm{Q}$ から出る球面波は、どうなるでしょうか。点 $\mathrm{P}$ で微小時間 $\varDelta\tau$ が経過したとき、(A2.12)式から、点 $\mathrm{Q}$ での経過時間は $\varDelta\tau_{\varDelta\xi}$ となるコトが分かります。微小時間 $\varDelta\tau_{\varDelta\xi}$ のあいだに光が進む距離は $c\varDelta\tau_{\varDelta\xi}$ です。よって、この場合、ホイヘンスの原理は、上の図のように描かれるコトになります。微小時間 $\varDelta\tau$ のあいだに光が進む距離 $c\varDelta\tau$ を、$\varDelta s = c\varDelta\tau$ と書くコトにすると、簡単な計算により、このときの微小角度 $\varDelta\phi$ が、次の式で与えられるコトが分かります。

\[

\sin{(\varDelta\phi)} = \frac{g\varDelta s}{c^{2}} \cdot \sin{\varphi} = \frac{1}{c^{2}} \left( \frac{\varDelta\varPhi_{g}}{\varDelta\xi} \right) \varDelta s \cdot \sin{\varphi} \tag{A2.15a}

\]

\[

\quad \mbox{したがって} \quad \varDelta\phi \simeq \frac{g\varDelta s}{c^{2}} \cdot \sin{\varphi} = \frac{1}{c^{2}} \left( \frac{\varDelta\varPhi_{g}}{\varDelta\xi} \right) \varDelta s \cdot \sin{\varphi} \quad \mbox{($\varDelta\phi \ll 1$)} \tag{A2.15b}

\]

つまり、重力加速度 $-g$ の一様な重力場中では、光は、微小距離 $\varDelta s$ だけ進むあいだに、(A2.15a)式、または、(A2.15b)式で与えられる微小角度 $\varDelta\phi$ だけ、重力の向きに曲げられるコトになります。

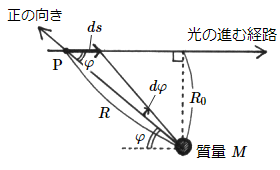

■具体的な状況で、重力レンズ効果の大きさを、計算してみましょう。いま、下図のように、質量 $M$ の質点のすぐ近くを、光が進むときに、この質点のつくる重力場によって、光がどれだけ曲げられるかを、考えてみます。

■さて、まず、簡単のため、光は、きわめて小さくしか曲げられないので、ほぼ直線上を進むと考えて、かまわないとしましょう。光が、この直線上の微小距離 $ds$ を進むあいだに、曲げられる微小角度 $d\phi$ は、(A2.15b)式で与えられています。そこで、光が、この微小距離 $ds$ だけ進むごとに生じる微小角度 $d\phi$ を、直線全体にわたって積算するコトで、光が曲げられる角度の総計 $\phi$ を求める――という方針で、計算していきましょう。まず、微小距離 $ds$ は、正弦定理を用いれば、$ds/\sin{(d\varphi)} = \{R_{0}/\sin{(\varphi+d\varphi)}\}/\sin{\varphi}$ となりますけど、角度 $d\varphi$ が十分小さいなら、$\sin{(d\varphi)} \simeq d\varphi$、$1/\sin{(\varphi+d\varphi)} \simeq 1/\sin{\varphi}-(\cos{\varphi}/\sin^{2}{\varphi})d\varphi$ と表せるので、$d\varphi$ の 2 次以降の項を無視すれば、結局、

\[

ds = \frac{R_{0}}{\sin^{2}{\varphi}} \cdot d\varphi \quad \mbox{($d\varphi \ll 1$)} \tag{A2.16}

\]

とみなして計算するコトができます(ココで、高校数学の範囲外であるテイラー展開を使いましたけど、許して下さいね)。また、距離 $R$ は、光の経路から質点までの最短距離 $R_{0}$ を用いて、$R = R_{0}/\sin{\varphi}$ で表せます。最後に、点 $\mathrm{P}$ における重力加速度 $g$ については、ニュートンの万有引力の法則 $g = GM/R^{2}$ が成り立つと考えると、最終的に、(A2.15b)式は、

\[

d\phi = \frac{GM}{c^{2}R_{0}} \sin{\varphi} \cdot d\varphi \tag{A2.17}

\]

となります($G$ は、万有引力定数です)。コレを、光が進む経路の全体にわたって積算するには、角度 $\varphi$ について、$\varphi = 0$ から $\varphi = \pi$ までの区間で積分すれば良いので、結局、光が曲げられる角度の総計 $\phi$ は、

\[

\phi = \int^{\pi}_{0} \frac{GM}{c^{2}R_{0}} \sin{\varphi} \cdot d\varphi = \frac{2GM}{c^{2}R_{0}} \tag{A2.18}

\]

で与えられるコトが分かります。たとえば、$M$ を太陽質量、$R_{0}$ を太陽半径として、太陽表面をかすめる光が、太陽の重力場によって曲げられる角度 $\phi$ は、$\phi = 4.244 \times 10^{-6}$ [$\mathrm{rad}$] $= 0.875$ [秒角] となるコトが分かります。ちなみに、$1$ [秒角] とは、$1$ [度] の $3600$ 分の $1$ の角度です。肉眼では、たんなる点にしか見えない火星でさえも、最接近時には、視直径が $20$ [秒角] 前後になるので、$0.875$ [秒角] という角度の大きさ(小ささ?)が、イメージできると思います。

□ところで、この結果は、「重力場中では場所によって時間の進み方が変化する」というコト だけを使って、得られたモノでした。でも、実際は、一般相対論の帰結として、重力場中では、空間自体もゆがむコトが知られています。時間の進み方の変化と、空間のゆがみの、2 つの効果を合わせると、実際の $\phi$ は、(A2.18)式のちょうど 2 倍になります。このあたりが、特殊相対論の限界――というコトなのかも知れませんね。

□一方で、(A2.12)〜(A2.14)式の結果は、時間の進み方の変化だけに関係するモノで、空間のゆがみのハナシは関係ないので、一般相対論の世界でも、この通りに成り立ちます。特殊相対論も、なかなか、バカにはできませんよ――というコトなのかも知れませんね。

■「等価原理」がいざなう、驚くべき世界 ――

■さて、ココまで、「特殊相対論に、『等価原理』の考え方を導入したら、どうなるのか?」について、いろいろと計算してきました。そして、いろいろと驚くべき結果が導かれました。でも、藤野が考える、最も驚くべき帰結は、「特殊相対論に、『等価原理』の考え方を導入したなら、世界の見え方が変わる」というコトだと思うんですね。どういうコトなのか、「自由落下する物体」を例に、見てみましょう。

■まず、一様な加速度 $\alpha$ の局所加速度系にいる観測者を考えます。もちろん、局所加速度系にいる観測者から見たら、「ホンモノの」慣性系に対して静止している質点(「ホンモノの」慣性系にいる質点)は、もはや、静止してはいないし、慣性運動さえしていません。「ホンモノの」慣性系の時刻と位置 $(t, \ x)$ において、$x = x_{\mathrm{P}}$($x_{\mathrm{P}}$ は定数)で表されるような点(「ホンモノの」慣性系に対して静止している点)を考えて、コレを(12.1a)〜(12.1d)式に代入して、「質点 $\mathrm{A}$ のいる等加速度系($\kappa_{\mathrm{A}}$ 系)」の時刻と位置 $(\tau, \ \xi)$ に変換すれば、この点が加速度運動(非慣性運動)をしているコトが分かります。

□もちろん、局所加速度系は、「質点 $\mathrm{A}$ のいる等加速度系($\kappa_{\mathrm{A}}$ 系)」とは違うので、局所加速度系において、(12.1a)〜(12.1d)式が、そのまま、厳密に成り立つワケではありません。けれど、「ホンモノの」慣性系に対して静止している点を、局所加速度系にいる観測者から見ると、もはや、静止していないし、慣性運動もしていない――という、本質的な部分は、変わりありません。

■コレを、「等価原理」の立場から見たら、どうなるでしょうか。「加速度 $\alpha$ の局所加速度系で成り立つコトは、重力加速度 $-g$($-g = \alpha$)の一様な重力場中でも、まったく同じように成り立つ」というのが、等価原理の立場なのでした。すなわち、一様な重力場中で静止している観測者(「一様な重力場中にいる観測者」と呼ぶコトにします)から見たときにも、「ホンモノの」慣性系に対して静止している質点は、もはや、静止していないし、慣性運動もしていない――というコトです。けれど、一様な重力場中で静止している観測者にとって、「ホンモノの」慣性系にいる質点とは、ナニを意味しているのでしょうか。

■ココで、一様な重力場のなかで、自由落下している物体を、想像してみて下さい。重力場中を自由落下する、この物体自身は、ナンの力も、感じてはいません。「いやいや。重力に引っ張られてるんだから、最低でも、重力は感じてるハズだ」と、反論したくなるかも知れません。でも、自由落下というコトは、「重力」と「(落下運動の加速度に伴う)慣性力」が、ちょうど、釣り合っている状態というコトです。「でも、慣性力は、あくまで、『見かけの力』にすぎないハズだ」と、反論したくなるかも知れません。確かに、ニュートン力学の立場では、そのように考えます。でも、現実の問題として、自由落下している物体自身は、ナンの力も感じていない――というのは、まぎれもない事実です。それは、宇宙飛行士が、イチバン良く知っています。すなわち、等価原理の立場では、自由落下している物体こそが、ナンの力もはたらいていない物体なのであり、したがって、「ホンモノの」慣性系にいる物体である――というコトになるのです。その結果、局所加速度系にいる観測者から見ると、「ホンモノの」慣性系にいる物体が、加速度運動しているのと同じように、重力場中にいる観測者からは、自由落下する物体=「ホンモノの」慣性系にいる物体が、加速度運動しているように見える――というワケです。

■コレは、驚くべき、世界観の転換です。どれほど信じがたいコトを主張しているかは、ニュートン力学の立場での、常識的な「自由落下の解釈」と、並べて、比較してみると、明らかだと思います。

【ニュートン力学の立場】重力場中を自由落下する物体には、重力だけが、はたらいている。そのため、重力場中にいる観測者が見たとき、自由落下する物体は、ニュートンの運動方程式 $\boldsymbol{F} = m\boldsymbol{\alpha}$ にしたがい、加速度運動をする。

【等価原理の立場】重力場中を自由落下する物体自身は、ナンの力も、感じていない。つまり、重力場中を自由落下する物体には、まったく、力がはたらいてはいない。したがって、重力場中にいる観測者から見たら、自由落下する物体は、局所加速度系にいる観測者から見たときの、「ホンモノの」慣性系にいる物体と、まったく同じように振る舞う。その結果として、重力場中にいる観測者から見たとき、自由落下する物体は、加速度運動をする。

――つまり、等価原理の立場では、重力は(そして、加速度運動に伴う慣性力も)、もはや、「力」ではないのです。ナニを言っているのか、意味が分かりませんよね。でも、どんなに意味が分からなくても、等価原理の立場では、重力場中で、モノが落ちるのは、重力がはたらいているからではなくて、ナニも力がはたらいていないからである――という帰結が、必然的に、導かれてしまうのです。

□一般相対論の解説では、重力場を、薄いゴムシートに喩えるコトが、多いように感じます。平らに張られた、大きな薄いゴムシートの上に、重い球体を載せると、ゴムシートは、球体を置いた場所を中心に、くぼみます。コレが、「空間のゆがみ」、すなわち、重力場を表しているのです――という喩えです。この喩えでは、「ゴムシート上に、ビー玉を置くと、ビー玉は、このくぼみに向かって、転がっていきます。この様子を、真上から見ると、ビー玉が、重い球体に、引っ張られているように見えます。コレが、『重力』の正体です」というふうに、説明されるみたいです。つまり、私たちが「重力」と感じているモノは、ホンモノの「力」ではなく、「空間のゆがみ」を感じているだけで、重力に引っ張られて動いているように見える物体は、実際には、ただ、「空間のゆがみ」に沿って、移動しているだけなのです――というワケです。

□この喩えが、「一般相対論における重力場の描像」として、どれほど正しいモノなのか、藤野には分かりません(そもそも、この喩えでは、静電場も、重力場と、本質的な違いはない――というコトになってしまう気がします)。少なくとも、等価原理の立場を説明する喩えとは言えないでしょう。

□実は、この喩えは、「 測地線」のハナシに由来しています。測地線を考えるときには、「時空間」と「(ただの)空間」の違いが、重要です。上の喩えは、この違いを、あえて無視しているのです。

■「等価原理」から導かれる、このような結論は、常識的な感覚からは、かけ離れたモノで、すんなりと受け入れるのは、難しいでしょう。もしかしたら、SF 作品でお馴染みの、「スペースコロニー」を思い浮かべると、良いのかも知れません。「スペースコロニー」では、加速度運動に伴う慣性力の 1 つである遠心力を、「擬似重力」として利用します。常識的な感覚(ニュートン力学の立場)では、遠心力と重力は、まったく別のモノですので、スペースコロニー内部の物理法則や、日常生活における人々の体感が、どうなるのかを考えるのは、ちょっと難しそうです。けれど、等価原理の立場なら、十分に狭い空間で、十分に短い時間間隔のあいだだけを考えるのであれば、誰も、自分が、地球上(重力場中)にいるのか、スペースコロニー(局所加速度系)にいるのか、区別ができないというコトになります。そう考えると、SF 好きな人ならば、等価原理のハナシが、少しだけ、身近なモノに感じられてくると思います。

■そして、「一般相対論」へ ――

■ココまでの議論によって、特殊相対論(重力を含まない相対論)に、「等価原理」という考え方を導入するコトで、重力をも含む相対論――つまり、「一般相対論」に、だいぶ、近づいたように、感じたかも知れません。けれども、一般相対論の完成までには、まだ、2 つの重大な問題が残っています。それは、「等価原理の正当性」と、「一般相対性原理との整合性」の、2 つの問題です。

■まず、「等価原理の正当性」を考えてみましょう。そもそも、等価原理は、ホントに正しいのか?――という問題です。コレまでの「等価原理の立場」の説明と、その帰結のハナシを、直感的に、すんなりと納得できたという人は、少ないでしょう。そうなってくると、それらすべての前提となっている等価原理そのものが、間違っているのではないか?――と考えたくなるのは、ごく自然なコトです。

■実は、等価原理を、実験的に検証する方法が、1 つ、あるのです。ココまでの説明において、等価原理の本質は、「慣性力 $F_{\alpha} = -m\alpha$ と、重力 $F_{g} = -mg$」、または、「慣性力ポテンシャル $\varDelta\varPhi_{\alpha} = \alpha\varDelta\xi$ と、重力ポテンシャル $\varDelta\varPhi_{g} = g\varDelta\xi$」が、お互いに区別できないコトである――と述べてきました。ところで、当たり前のように、「慣性力 $F_{\alpha} = -m\alpha$ と、重力 $F_{g} = -mg$」と書かれていますけど、慣性力の大きさを決める質量 $m$ と、重力の大きさを決める質量 $m$ が、同じモノであるという理論的な根拠は、実際には、どこにもありません。次のように、整理して比べてみると、その意味が、良く分かると思います。

【電気力】電場のなかにいる物体には、物体がいる場所の電場 $\boldsymbol{E}$ に比例する電気力(クーロン力)$\boldsymbol{F}_{E}$ がはたらく。電気力の大きさを決める、その比例定数は、物体に固有の物理量であり、コレを「電気量」$q$ と呼ぶ。

【重力】重力場のなかにいる物体には、物体がいる場所の重力加速度 $\boldsymbol{g}$ に比例する重力 $\boldsymbol{F}_{g}$ がはたらく。重力の大きさを決める、その比例定数は、物体に固有の物理量であり、コレを「重力質量」$m_{\mathrm{G}}$ と呼ぶ。

【慣性力】加速度運動する物体には、その加速度 $\boldsymbol{\alpha}$ に比例する慣性力 $\boldsymbol{F}_{\alpha}$ がはたらく。慣性力の大きさを決める、その比例定数は、物体に固有の物理量であり、コレを「慣性質量」$m_{\mathrm{I}}$ と呼ぶ。

――「電気力」と「重力」は、まったく別モノの力ですので、同じ物質の性質を表す物理量でも、電気力に関わる「電気量」と、重力に関わる「重力質量」が、まったく異なる物理量であるのは、当たり前だと感じます。それなら、ニュートン力学の立場では、「慣性力」と「重力」も、まったく異なる力なので、同様に、「慣性質量」と「重力質量」は、まったく異なる物理量である――というコトになるハズです。

■ところが、等価原理の立場では、「慣性力」と「重力」は、区別がつかないのですから、「慣性質量」と「重力質量」も、区別がつかない――というコトになるハズです。つまり、現実の世界で、ニュートン力学の立場が正しいのか、等価原理の立場が正しいのかは、慣性質量と重力質量が、まったく同じモノとみなせるかどうかを、実際に実験して、確かめれば良い――というコトになるのです。実は、このコトを確かめる実験は、アインシュタインが特殊相対論の研究を始める前から行われていて、現在に至るまで、多くの科学者が、多くの異なる方法で、検証し続けていますけど、藤野の知る限り、慣性質量と重力質量が、異なるモノであるという証拠は、いまだに見出せていません。コレは、「等価原理の立場が正しい」というコトを、示しているように思えます。そんなワケで、いまのトコロは、「私たちが生きているこの世界は、等価原理が成り立っている世界である」と考えておくのが、無難であるように思えます。

□もちろん、「実験の精度が不十分なだけで、もっと高い精度で測定すれば、慣性質量と重力質量の違いが、検出できるハズだ」とか、「慣性質量と重力質量は、たまたま、偶然に、同じモノのように観測されるだけで、それを理由に、ニュートン力学の立場が、否定されるワケではない」とかいった主張を、するコトはできるでしょう。でも、あんまり、説得力があるようには、思えませんよね。

■さて、理論的に、局所加速度系のコトが計算できるので、等価原理を用いて、重力場中で起こるコトについても、理解できるようになり、さらに、実験的に、「等価原理の正当性」が保証されたのですから、「一般相対論の完成」は、もう目の前のように思えます。つまり、全宇宙の全空間を、「局所加速度系」(十分に短い時間間隔で、十分に狭い空間)に分割して、それぞれの局所加速度系の加速度=重力加速度を調べて、最後に、すべての隣り合った局所加速度系どうしを接続すれば、全宇宙の全空間で起こるコトのすべてを、完璧に記述できるハズです。

□コレは、加速度運動について、「どのような加速度運動も、微小時間 $dt$ のあいだの(それぞれ、少しずつ速度の異なる)等速度運動を、つなぎ合わせたモノ(における $dt \rightarrow 0$ の極限)である」と考えたコトに、似ています。すなわち、「どのような重力場も、微小時間 $\varDelta\tau$・微小体積 $\varDelta\xi\varDelta\eta\varDelta\zeta$ の(それぞれ、少しずつ重力加速度の異なる)一様な重力場=局所加速度系を、つなぎ合わせたモノである」と、考えるワケです。

■しかし、現実は、そんなに上手くはいきません。まず、どんな質量をどんなふうに配置しても、一様な重力場を作るコトはできません。そのために、隣り合った局所加速度系どうしは、加速度=重力加速度の大きさだけではなく、向きも、少しずつ異なる――というコトになるのです。等加速度運動を考えたときは、時間 $dt \rightarrow 0$ の極限だけを考えれば、それぞれ少しずつ速度の異なる等速度運動を、接続できたワケですけど、この場合は、どのように、隣り合った局所加速度系どうしを、接続すれば良いのか、判断するコトが難しくなります。しかも、ただ単純に、$\varDelta\tau, \ \varDelta\xi, \ \varDelta\eta, \ \varDelta\zeta \rightarrow 0$ の極限をとって接続するだけでは、「一般相対性原理」を満たすコトができない――という重大な問題が、生じてしまうのです。

■「一般相対性原理」とは、「物理法則のカタチは、どんな座標系から見ても、変わらない(同じ数式で表される)」という考え方です。ちなみに、特殊相対論では、「物理法則のカタチは、どんな『慣性系』から見ても、変わらない(同じ数式で表される)」と考えたのでした。もしも、変わってしまうのなら、物理法則のカタチを見比べるコトで、「自分のいる慣性系こそが、絶対に間違いなく静止している慣性系(絶対静止系)である」と、証明できてしまうコトになります。でも、「自分こそが、絶対に間違いなく静止している」と、証明できる人・モノは、存在しない――すなわち、「静止」という概念は、絶対的に決まるようなモノではなく、「観測者 $\mathrm{A}$ から見て、物体 $\mathrm{C}$ は静止しているけど、観測者 $\mathrm{B}$ から見れば、物体 $\mathrm{C}$ は動いている」といったふうに、あくまで、相対的に判断されるモノである――と考えたコトが、特殊相対論の始まりだったのです。特殊相対論は、「慣性系」に限って、相対性原理を考えましたけど、一般相対論では、その考え方を、「すべての座標系」(当然、「すべての座標系」には、局所加速度系も含まれます)に、拡張しなければならない――と、アインシュタインが考えたのは、必然的なコトだし、当然のコトであると言えるでしょう。

□たとえば、電磁気学のマクスウェルの方程式は、ローレンツ変換(ある慣性系から別の慣性系への座標変換)をしても、方程式のカタチが変わりません。つまり、マクスウェル方程式は、「物理法則のカタチは、どんな『慣性系』から見ても、変わらない(同じ数式で表される)」という特殊相対論における相対性原理を、満たしているワケです。

□一方で、ニュートンの運動方程式 $\boldsymbol{F} = m\boldsymbol{\alpha}$ は、ローレンツ変換をすると、新たな項が現れるなど、方程式のカタチが変わってしまいます。すなわち、ニュートンの運動方程式は、特殊相対論における相対性原理を、満たしていません。特殊相対論の世界では、$\boldsymbol{F} = m\boldsymbol{\alpha}$ は、あくまで、2 つの慣性系のあいだの相対速度が、十分に小さいときだけに成り立つ、近似式にすぎない――というワケです。

■けれども、一般相対性原理との整合性を保ちながら、隣り合う局所加速度系(しかも、加速度の向きも大きさも異なる局所加速度系)どうしを接続するのは、至難のワザです。もしも、観測者がいる座標系が変わっても(座標変換しても)、大きさが変わらない量や、カタチが変わらない方程式を見つけるコトができれば、それを手がかりにして、一般相対論の完成に近づけそうです。

■実は、座標変換しても、大きさが変わらない量や、カタチが変わらない方程式を見つけるコトは、数学の重要な専門分野の 1 つとして、古くから、研究されていました。それが、たとえば、テンソル解析や、そこから発展したリーマン幾何学です。そんなワケで、一般相対論を完成させるためには、テンソル解析や、リーマン幾何学の勉強が、どうしても必要になってくるのです。テンソル解析や、リーマン幾何学の勉強は、正直に言って、とても難しくて、タイヘンです。でも、「なぜ、ナニを知りたくて、学ぶのか」が、明確であるなら、勉強に挑む意欲も、効率も、ぜんぜん違ってくると思います。もし、一般相対論に興味を持ったなら、ぜひ、テンソル解析や、リーマン幾何学の勉強に、挑戦してみて下さいね。

|

または、

または、