■Back to TOP-PAGE |

任意の方向へ運動する慣性系に対するローレンツ変換、 そして、特殊相対論的に正しい運動方程式へ。 ―― 4 元運動量も、反変・共変ベクトルも使わずに、相対論的力学を考えるよ♪ |

■特殊相対論の教科書や解説などでは、ほとんどの場合、「ある慣性系から見て、$x$ 軸方向に一定の速さ $v$ で動いている別の慣性系について考える」とか、「ある観測者から見て、$x$ 軸方向に一定の速さ $v$ で動いている質点について考える」とか、たいてい、$x$ 軸方向だけが、特別扱いですよね。 □藤野の気のせいかも知れませんけど、このアインシュタインの例のように、$x$ 軸方向だけを特別扱いするコトで生じる「特殊な」結果を、どんな場合にも成り立つ「普遍的な」結果であると、「誤解」したまま、特殊相対論を理解したつもりになっている人は、少なくないのでは……と、危惧しています。

□先ほど、「『ある慣性系から見て、任意の好きな方向に一定の速さ $v$ で動いている別の慣性系について考える』だと、途端に、計算がメンドくさくなります」と、書きました。とっても大切なコトなので、特に強調しておきたいのですけど、「メンドくさい」と、「難しい」は、違います。計算は長ったらしいけど、やってるコトは、単純な式変形――それなのに、なかなか、正解にたどり着かないと、「難しい」、「自分には無理」と勘違いして、(若い頃の藤野みたいに)投げ出してしまうのは、もったいないですよね。 |

|

■1. 一般ローレンツ変換 ―― 任意の方向に運動する慣性系への変換法則 |

■時刻と位置が、座標 $(t, \ x, \ y, \ z)$ で表される慣性系を、$k$ 系とします。位置座標を、$\boldsymbol{r}_{k} = (x, \ y, \ z)$ のように、ベクトルで表すコトにすると、$k$ 系の時刻と位置は、$(t, \ \boldsymbol{r}_{k})$ のように表すコトもできます。

となるコトが、(1.1a)〜(1.1b)式から分かります。コレは、(1.1b)式の両辺に、左から $\boldsymbol{v}$ をかけると、簡単に計算できます($\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{r}_{k}$ を、$\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{r}_{\kappa}$ と $t$ だけで表すコトができるので、コレを、(1.1a)式に代入すれば、$\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{r}_{k}$ が消去されて、(1.2a)式が導かれます。あとは、説明不要でしょう)。ちなみに、以下、「ベクトルをかける」と言ったときには、特に断らない限り、「ベクトルの内積をとる」というコトを意味します)。 □実際は、(1.1a)〜(1.2b)式には、初期条件で決まる定数項を加える必要があります(なお、$k$ 系と $\kappa$ 系の原点が重なる瞬間に、お互いの時刻をゼロに合わせる――という初期条件のもとでは、これらの定数はゼロとなります)。でも、定数項は微分すると消えるので、以下の議論では考慮する必要はありません。 □一般ローレンツ変換の導出方法については、どうしても、高校までに習う数学では扱わない、「行列」や「座標の回転操作」の概念・知識がないと、ムリそうなので、割愛。特殊相対論の教科書や解説などには、詳しく説明されているモノも、たくさん、あるようですので、興味があれば、ぜひ、調べてみて下さいね。 □(1.1a)〜(1.2b)式は、ベクトル記号を使って、表しましたけど、成分ごとに書き下ろすと、 および、

\[

\qquad t = \frac{1}{\sqrt{1 - (v/c)^{2}}} \left( \tau + \frac{v_{x}\xi + v_{y}\eta + v_{z}\zeta}{c^{2}} \right) \tag{1.4a}

\]

\[

\qquad x = \xi + \left\{ -\frac{v_{x}\xi + v_{y}\eta + v_{z}\zeta}{v^{2}} + \frac{1}{\sqrt{1 - (v/c)^{2}}} \left( \frac{v_{x}\xi + v_{y}\eta + v_{z}\zeta}{v^{2}} + \tau \right) \right\} v_{x} \tag{1.4b}

\]

\[

\qquad y = \eta + \left\{ -\frac{v_{x}\xi + v_{y}\eta + v_{z}\zeta}{v^{2}} + \frac{1}{\sqrt{1 - (v/c)^{2}}} \left( \frac{v_{x}\xi + v_{y}\eta + v_{z}\zeta}{v^{2}} + \tau \right) \right\} v_{y} \tag{1.4c}

\]

\[

\qquad z = \zeta + \left\{ -\frac{v_{x}\xi + v_{y}\eta + v_{z}\zeta}{v^{2}} + \frac{1}{\sqrt{1 - (v/c)^{2}}} \left( \frac{v_{x}\xi + v_{y}\eta + v_{z}\zeta}{v^{2}} + \tau \right) \right\} v_{z} \tag{1.4d}

\]

となります。スペース的にキツいので、以下では、特に必要がない場合は、ベクトル記号を使った表記で、説明するコトにします。慣れてさえしまえば、ベクトル記号を使った計算のほうが、遥かにラクですので、『ベクトル解析 ―― 便利な公式一覧』を参照しながら、頑張ってみて下さいね。

となります。$dt/d\tau$ については、(1.2a)式を $\tau$ で微分し、さらに、(1.5)式を代入して、整理すれば、 \[ \frac{dt}{d\tau} = \sqrt{1 - \left( \frac{v}{c} \right)^{2}} \tag{1.6} \]が得られます。最後に、この(1.6)式を、(1.5)式に代入すると、 \[ \frac{d\boldsymbol{r}_{\kappa}^{(\mathrm{P})}}{d\tau} = -\boldsymbol{v} \ = -(v_{x}, \ v_{y}, \ v_{z}) \tag{1.7} \]であるコトが分かります。つまり、「$k$ 系から見て、速度 $\boldsymbol{v}$ で運動している慣性系が、$\kappa$ 系である」ならば、「$\kappa$ 系から見て、速度 $-\boldsymbol{v}$ で運動している慣性系が、$k$ 系である」というコトになるのです。なお、(1.7)式は、ベクトル $\boldsymbol{v}$ の $\xi$ 成分が $v_{x \,}$、$\eta$ 成分が $v_{y \,}$、$\zeta$ 成分が $v_{z}$ であるコトも、示しています。そこで、新たな記号として、$v_{\xi} \equiv v_{x}, \ v_{\eta} \equiv v_{y}, \ v_{\zeta} \equiv v_{z}$ とおき、$\boldsymbol{v}$ の 2 つの表記法を、文脈に応じて、使い分けるコトにします。 |

■4. マクスウェル方程式のローレンツ変換 ―― 2 つの慣性系から見た電磁場の関係 |

■さて、次に、電磁気学の基礎方程式である「(真空中の)マクスウェルの方程式」に対して、ローレンツ変換を適用するコトを、考えてみたいと思います。でも、そのためには、準備が必要です。まずは、$k$ 系での偏微分と、$\kappa$ 系での偏微分のあいだの関係を、調べてみましょう。 となります。$\partial t/\partial \tau, \ \partial x/\partial \tau, \ \partial y/\partial \tau, \ \partial z/\partial \tau$ は、(1.4a)〜(1.4d)式から計算できて、たとえば、$\partial t/\partial \tau$ の場合には、(1.4a)式の $t$ を、$\tau$ で偏微分すれば良いのですけど、偏微分は、考える変数(ココでは $\tau$)以外の変数を固定して(定数とみなして)、微分するコトに注意して、ただちに、 \[ \frac{\partial t}{\partial \tau} = \frac{1}{\sqrt{1 - (v/c)^{2}}} \tag{4.2} \]であるコトが分かります。同じようにして、$\partial x/\partial \tau, \ \partial y/\partial \tau, \ \partial z/\partial \tau$ も計算してあげると、(4.1)式は、結局、 \[ \begin{align} \frac{\partial f(t, \ x, \ y, \ z)}{\partial \tau} = \ &\frac{1}{\sqrt{1 - (v/c)^{2}}} \frac{\partial f(t, \ x, \ y, \ z)}{\partial t} + \frac{v_{x}}{\sqrt{1 - (v/c)^{2}}} \frac{\partial f(t, \ x, \ y, \ z)}{\partial x} \nonumber \\[0.5em] &+ \frac{v_{y}}{\sqrt{1 - (v/c)^{2}}} \frac{\partial f(t, \ x, \ y, \ z)}{\partial y} + \frac{v_{z}}{\sqrt{1 - (v/c)^{2}}} \frac{\partial f(t, \ x, \ y, \ z)}{\partial z} \tag{4.3} \end{align} \]のように表せます。(4.3)式より、$\kappa$ 系における $\tau$ による偏微分 $\partial/\partial \tau$ は、$k$ 系にとっては、 \[ \frac{\partial}{\partial \tau} = \frac{1}{\sqrt{1 - (v/c)^{2}}} \left( \frac{\partial}{\partial t} + v_{x} \frac{\partial}{\partial x} + v_{y} \frac{\partial}{\partial y} + v_{z} \frac{\partial}{\partial z} \right) \tag{4.4} \]という偏微分(演算)になる――というコトが分かります。同じ要領で計算するコトで、$\kappa$ 系における $\xi, \ \eta, \ \zeta$ による偏微分も、$k$ 系における偏微分(演算)に、変換するコトができます。 という記号を、導入しておきましょう。コレは、特殊相対論の計算をしていると、ホントに、とても、たくさん出てくるので、「ローレンツ因子」という特別な名前が付けられています。ちなみに、右辺の $c$ は、光の速さ(光速)を表しているので、$v < c$ より、ローレンツ因子 $\gamma$ は、必ず、$\gamma \geq 1$ となります。 ■同様に、$k$ 系における偏微分を、$\kappa$ 系における偏微分(演算)に変換する公式は、次のように、表されます。なお、ココでは、右辺を、$\kappa$ 系の記号で統一するために、$\boldsymbol{v} = (v_{\xi}, \ v_{\eta}, \ v_{\zeta})$ のほうの表記法を使いました。 \[ \frac{\partial}{\partial t} = \gamma \frac{\partial}{\partial \tau} - \gamma \, v_{\xi} \frac{\partial}{\partial \xi} - \gamma \, v_{\eta} \frac{\partial}{\partial \eta} - \gamma \, v_{\zeta} \frac{\partial}{\partial \zeta} \tag{4.7a} \] \[ \frac{\partial}{\partial x} = -\frac{\gamma}{c^{2}} v_{\xi} \frac{\partial}{\partial \tau} + \left( 1 + \frac{\gamma - 1}{v^{2}} v_{\xi}^{2} \right) \frac{\partial}{\partial \xi} + \frac{\gamma - 1}{v^{2}} v_{\xi}v_{\eta} \frac{\partial}{\partial \eta} + \frac{\gamma - 1}{v^{2}} v_{\xi}v_{\zeta} \frac{\partial}{\partial \zeta} \tag{4.7b} \] \[ \frac{\partial}{\partial y} = -\frac{\gamma}{c^{2}} v_{\eta} \frac{\partial}{\partial \tau} + \frac{\gamma - 1}{v^{2}} v_{\xi}v_{\eta} \frac{\partial}{\partial \xi} + \left( 1 + \frac{\gamma - 1}{v^{2}} v_{\eta}^{2} \right) \frac{\partial}{\partial \eta} + \frac{\gamma - 1}{v^{2}} v_{\eta}v_{\zeta} \frac{\partial}{\partial \zeta} \tag{4.7c} \] \[ \frac{\partial}{\partial z} = -\frac{\gamma}{c^{2}} v_{\zeta} \frac{\partial}{\partial \tau} + \frac{\gamma - 1}{v^{2}} v_{\xi}v_{\zeta} \frac{\partial}{\partial \xi} + \frac{\gamma - 1}{v^{2}} v_{\eta}v_{\zeta} \frac{\partial}{\partial \eta} + \left( 1 + \frac{\gamma - 1}{v^{2}} v_{\zeta}^{2} \right) \frac{\partial}{\partial \zeta} \tag{4.7d} \]

ただし、ココで、$\nabla_{k}$ は $k$ 系におけるナブラベクトル、$\nabla_{\kappa}$ は $\kappa$ 系におけるナブラベクトルを表します(なお、通常は、考える座標系は明らかなので、$\nabla$ という記号は、添え字をつけずに書くコトが多いです)。 ナブラベクトルと、ベクトルの内積・外積の定義を、巧みに利用して、右側のたくさんの複雑な方程式が、左側の 4 つの簡明な方程式に、書き直されているコトを、確認してみて下さい。 □ちなみに、コレらの方程式のそれぞれが、現実の世界の、どんな物理現象を表しているのか、さらには、どんな物理現象に関わってくるのかは、とっても奥が深くて、ホントにオモシロいです。多くの電磁気学の教科書や解説などで、詳しく説明されているので、ぜひ、じっくりと勉強して、楽しんでみて下さいね。

□ちなみに、$(\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}_{k})_{x}$ は、ベクトル $\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}_{k}$ の $x$ 成分(つまり、$v_{y}B_{z}-v_{z}B_{y \,}$)を表します。もちろん、$(\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}_{k})_{y}$ は $\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}_{k}$ の $y$ 成分を表し、$(\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}_{k})_{z}$ は $\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}_{k}$ の $z$ 成分を表しています。

□実は、(4.13)式の導出過程で、$\tau, \ \xi, \ \eta, \ \zeta$ のすべての偏微分の被微分部分に、$\boldsymbol{v} \cdot (\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}_{k})$ という項が現れます。コレは、ベクトル解析の公式 $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{A} = \mathbf{0}$、および、$\boldsymbol{A} \cdot (\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{C}) = \boldsymbol{B} \cdot (\boldsymbol{C} \times \boldsymbol{A}) = \boldsymbol{C} \cdot (\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B})$ より、$\boldsymbol{v} \cdot (\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}_{k}) = \boldsymbol{B}_{k} \cdot (\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{v}) = \boldsymbol{B}_{k} \cdot \mathbf{0} = 0$ となり、消えてしまいます。

□このとき、ローレンツ因子 $\gamma$ が、(4.5)式で定義されていたコトを、思い出しましょう。つまり、

\[

\begin{align}

\qquad \frac{\gamma - 1}{v^{2}} - \frac{\gamma}{c^{2}} &= \frac{1}{v^{2}} \left\{ \gamma - 1 - \gamma \left( \frac{v}{c} \right)^{2} \right\} = \frac{1}{v^{2}} \left\{ \gamma \left( 1 - \left( \frac{v}{c} \right)^{2} \right) -1 \right\} \nonumber \\[0.5em]

&= \frac{1}{v^{2}} \left\{ \gamma \left( \frac{1}{\gamma^{2}} \right) - 1 \right\} = \frac{1}{v^{2}} \left( \frac{1}{\gamma} - 1 \right) = -\frac{1}{v^{2}} \frac{\gamma - 1}{\gamma} \tag{4.15}

\end{align}

\]

という式変形が、(4.14)式の導出過程で使われています。このような式変形は、これからも、随所に、たくさん使われますので、ぜひ、慣れておいて、使える場面を逃さないよう、嗅覚を鍛えて下さいね。

という関係が成り立っていなければならないコトが分かります((4.14)式の右辺が $0$ なので、左辺を定数倍しても、等式が成り立つコトに注意!)。したがって、$k$ 系において観測される電場と磁場が、それぞれ $\boldsymbol{E}_{k}$ と $\boldsymbol{B}_{k}$ であるとき、$\kappa$ 系で観測される電場 $\boldsymbol{E}_{\kappa}$ は、(4.16)式で与えられる――というコトになるワケです。 を導くコトができます(なお、未知定数 $\lambda, \ \theta$ は、どちらも、スカラー量であるコトに注意しましょう)。

と書くコトができます。まず、(4.19a)式について、計算しましょう。(4.18a)〜(4.18b)式より、 \[ \begin{align} \boldsymbol{E}_{k} &= \lambda(-\boldsymbol{v}) \left[ \ \left\{ \lambda(\boldsymbol{v}) \Bigl( \boldsymbol{E}_{k} - \frac{\gamma - 1}{\gamma \, v^{2}} (\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{E}_{k}) \, \boldsymbol{v} + (\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}_{k}) \Bigr) \right\} \right. \nonumber \\[0.5em] &\qquad \qquad \quad -\frac{\gamma - 1}{\gamma \, v^{2}} \biggl( -\boldsymbol{v} \cdot \left\{ \lambda(\boldsymbol{v}) \Bigl( \boldsymbol{E}_{k} - \frac{\gamma - 1}{\gamma \, v^{2}} (\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{E}_{k}) \, \boldsymbol{v} + (\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}_{k}) \Bigr) \right\} \biggr) \, \bigl( -\boldsymbol{v} \bigr) \nonumber \\[0.5em] &\qquad \qquad \quad + \left. \biggl( -\boldsymbol{v} \times \left\{ \theta(\boldsymbol{v}) \Bigl( \boldsymbol{B}_{k} - \frac{\gamma - 1}{\gamma \, v^{2}} (\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{B}_{k}) \, \boldsymbol{v} - \frac{1}{c^{2}} (\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{E}_{k}) \Bigr) \right\} \biggr) \ \right] \tag{4.20} \end{align} \]となりますけど、ベクトル量とスカラー量の区別に注意しながら、まとめてみると、 \[ \begin{align} \boldsymbol{E}_{k} &= \left\{ \lambda(-\boldsymbol{v}) \, \lambda(\boldsymbol{v}) - \left( \frac{v}{c} \right)^{2} \lambda(-\boldsymbol{v}) \, \theta(\boldsymbol{v}) \right\} \boldsymbol{E}_{k} \nonumber \\[0.5em] &\qquad +\left\{ -\frac{\gamma^{2} - 1}{\gamma^{2} v^{2}} \lambda(-\boldsymbol{v}) \, \lambda(\boldsymbol{v}) + \frac{1}{c^{2}} \lambda(-\boldsymbol{v}) \, \theta(\boldsymbol{v}) \right\} (\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{E}_{k}) \, \boldsymbol{v} \nonumber \\[0.5em] &\qquad +\Bigl\{ \lambda(-\boldsymbol{v}) \, \lambda(\boldsymbol{v}) - \lambda(-\boldsymbol{v}) \, \theta(\boldsymbol{v}) \Bigr\} (\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}_{k}) \tag{4.21} \end{align} \]という関係が導かれます(計算では、ベクトル解析の公式 $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{A} = \mathbf{0}$、$\boldsymbol{A} \cdot (\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{C}) = \boldsymbol{C} \cdot (\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B})$、および、$\boldsymbol{A} \times (\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{C}) = (\boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{C})\boldsymbol{B}-(\boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{B})\boldsymbol{C}$、さらに、定義 $\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{v} = v^{2}$ を、使いました)。(4.21)式の両辺の係数を比較すると、ただちに、以下の関係が成り立っていなければならないコトが、分かります。 \[ \lambda(-\boldsymbol{v}) \, \lambda(\boldsymbol{v}) - \left( \frac{v}{c} \right)^{2} \lambda(-\boldsymbol{v}) \, \theta(\boldsymbol{v}) = 1 \tag{4.22a} \] \[ -\frac{\gamma^{2} - 1}{\gamma^{2} v^{2}} \lambda(-\boldsymbol{v}) \, \lambda(\boldsymbol{v}) + \frac{1}{c^{2}} \lambda(-\boldsymbol{v}) \, \theta(\boldsymbol{v}) = 0 \quad \Longrightarrow \quad \lambda(\boldsymbol{v}) = \theta(\boldsymbol{v}) \tag{4.22b} \] \[ \lambda(-\boldsymbol{v}) \, \lambda(\boldsymbol{v}) - \lambda(-\boldsymbol{v}) \, \theta(\boldsymbol{v}) = 0 \quad \Longrightarrow \quad \lambda(\boldsymbol{v}) = \theta(\boldsymbol{v}) \tag{4.22c} \](4.22a)〜(4.22c)式より、ただちに、 \[ \lambda(-\boldsymbol{v}) \, \lambda(\boldsymbol{v}) = \frac{1}{1 - (v/c)^{2}} = \gamma^{2} \tag{4.23} \]であるコトが分かりました。ちなみに、まったく同様にして、(4.19b)式より、 \[ \theta(-\boldsymbol{v}) \, \theta(\boldsymbol{v}) = \gamma^{2} \tag{4.24} \]であるコトも分かります。 となります(ココで、便宜的に、新たな記号 $\widetilde{\boldsymbol{E}_{k}}$ を、導入しました)。最初に強調しておいたように、$\lambda(\boldsymbol{v})$ はスカラー量です。したがって、$\lambda(\boldsymbol{v})\widetilde{\boldsymbol{E}_{k}}$ は、ベクトル $\boldsymbol{v}$ とベクトル $\widetilde{\boldsymbol{E}_{k}}$ のなす角度には関係なく、ただ単純に、ベクトル $\widetilde{\boldsymbol{E}_{k}}$ のスカラー倍($\lambda(\boldsymbol{v})$ 倍)の長さのベクトルを、意味します。そのコトを踏まえて、あらためて、(4.25a)式と(4.25b)式を、見比べてみましょう。仮に、$\lambda(\boldsymbol{v})$ と $\lambda(-\boldsymbol{v})$ が、違う値とすると、たとえば、静止していた観測者が、同じ速さ $v = \lvert\pm\boldsymbol{v}\rvert$ で、正の向き(+$\boldsymbol{v}$)に進むか、負の向き($-\boldsymbol{v}$)に進むかで、観測される電場の大きさが異なる――というコトになります。けれど、どちらの向きを「正の向き」にするのかは、人間が、勝手に決めたコトだったハズ。「やっぱり、コッチの向きを、正の向きにする!」と言って、勝手に、向きを決め直したら、どうなるんだ?――というコトになってしまいます。結局、「仮に、$\lambda(\boldsymbol{v})$ と $\lambda(-\boldsymbol{v})$ が、違う値とする」という、最初の仮定が、間違いだった――というコトです。したがって、 \[ \lambda(\boldsymbol{v}) = \lambda(-\boldsymbol{v}) \tag{4.26} \]でなければいけない――というコトになります。まったく同じ理屈で、次の関係も、導かれます。 \[ \theta(\boldsymbol{v}) = \theta(-\boldsymbol{v}) \tag{4.27} \]

であるコトが分かります。よって、(4.18a)〜(4.18b)式より、 \[ \boldsymbol{E}_{\kappa} = \gamma \, \boldsymbol{E}_{k} - \frac{\gamma - 1}{v^{2}} (\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{E}_{k}) \, \boldsymbol{v} + \gamma \, (\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}_{k}) \tag{4.29a} \] \[ \boldsymbol{B}_{\kappa} = \gamma \, \boldsymbol{B}_{k} - \frac{\gamma - 1}{v^{2}} (\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{B}_{k}) \, \boldsymbol{v} - \frac{\gamma}{c^{2}} (\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{E}_{k}) \tag{4.29b} \]となります。当然、まったく同じ要領で、次の関係(逆変換)も、導くコトができます。 \[ \boldsymbol{E}_{k} = \gamma \, \boldsymbol{E}_{\kappa} - \frac{\gamma - 1}{v^{2}} (\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{E}_{\kappa}) \, \boldsymbol{v} - \gamma \, (\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}_{\kappa}) \tag{4.30a} \] \[ \boldsymbol{B}_{k} = \gamma \, \boldsymbol{B}_{\kappa} - \frac{\gamma - 1}{v^{2}} (\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{B}_{\kappa}) \, \boldsymbol{v} + \frac{\gamma}{c^{2}} (\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{E}_{\kappa}) \tag{4.30b} \](4.29a)〜(4.30b)式こそ、この節で求めたかった、$k$ 系で観測される電場と磁場($\boldsymbol{E}_{k \,}, \ \boldsymbol{B}_{k \,}$)と、$k$ 系から見て速度 $\boldsymbol{v}$ で運動している $\kappa$ 系で観測される電場と磁場($\boldsymbol{E}_{\kappa}, \ \boldsymbol{B}_{\kappa \,}$)のあいだの関係――その最終的なカタチです。コレらの関係を用いれば、任意の慣性系で観測される電場と磁場が、別の任意の慣性系では、どのように観測されるのかを、知るコトができます。さらに、重要なコトとして、任意の電荷に対して、ある任意の慣性系で観測される「この電荷にはたらく力」と、別の任意の慣性系で観測される「この電荷にはたらく力」のあいだの関係を、知るコトもできるのです。コレは、「特殊相対論的に正しい運動方程式」を考えるときに、とっても大きな手がかりとなります。 □蛇足ですけど、(4.28)式では、(4.23)〜(4.24)式、および、(4.26)〜(4.27)式より、 という解も、当然、数学的には、許されます。けれど、現実的に考えると、コレでは、観測者が、少しでも動いたら、観測される電場や磁場が、突然、逆向きになってしまう――というコトになります。もちろん、そんなコトは、いくらナンでも、ありえません。そんなワケで、(4.28)式では、$\lambda, \ \theta > 0$ であるような解だけを、採用したのです。

\[

\qquad E_{\xi} = E_{x} \, , \qquad E_{\eta} = \gamma \, (E_{y} - vB_{z}) \, , \qquad \quad \ \ \ E_{\zeta} = \gamma \, (E_{z} + vB_{y}) \tag{4.32a}

\]

\[

\qquad B_{\xi} = B_{x} \, , \qquad B_{\eta} = \gamma \left( B_{y} + \frac{v}{c^{2}} E_{z} \right) \, , \qquad B_{\zeta} = \gamma \left( B_{z} - \frac{v}{c^{2}} E_{y} \right) \tag{4.32b}

\]

□ちなみに、$\boldsymbol{v} = (v, \ 0, \ 0)$ という条件では、(4.29a)〜(4.29b)式より、ただちに、 あるいは、(4.30a)〜(4.30b)式より、ただちに、

\[

\qquad E_{x} = E_{\xi} \, , \qquad E_{y} = \gamma \, (E_{\eta} + vB_{\zeta}) \, , \qquad \quad \ \ \ E_{z} = \gamma \, (E_{\zeta} - vB_{\eta}) \tag{4.33a}

\]

\[

\qquad B_{x} = B_{\xi} \, , \qquad B_{y} = \gamma \left( B_{\eta} - \frac{v}{c^{2}} E_{\zeta} \right) \, , \qquad B_{z} = \gamma \left( B_{\zeta} + \frac{v}{c^{2}} E_{\eta} \right) \tag{4.33b}

\]

が導かれます。コレらは、条件から明らかなように、$x$ 軸方向だけを特別扱いした場合の、「電場と磁場のローレンツ変換」です。ほとんどの教科書や解説などに出てくるので、良く見慣れた、お馴染みの公式かも知れませんね。 |

■6. 特殊相対論的に正しい運動力学 ―― 特殊相対論的な「運動量」と「エネルギー」 |

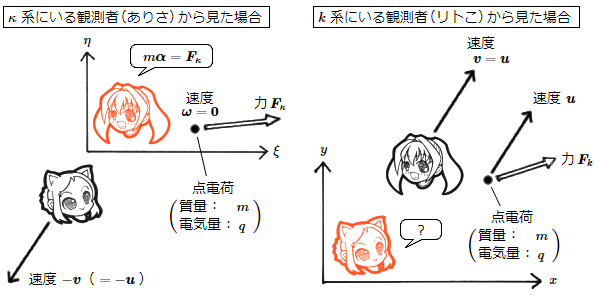

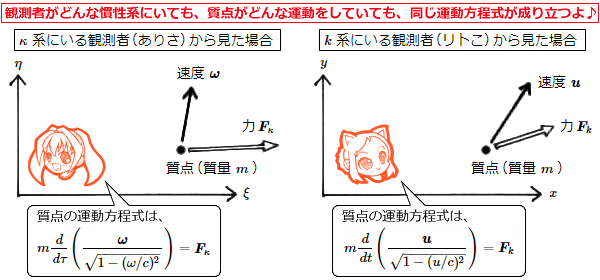

■さて、前の節では、電磁気力だけがはたらいている場合について、「特殊相対論的に正しい運動方程式」を、求めるコトができました。そうなると、「この運動方程式は、電磁気力だけではなく、あらゆる力についても、そのまま、成り立つのではないだろうか」と考えるのは、自然な発想です。つまり、任意の慣性系にいる観測者から見て、速度 $\boldsymbol{u}$ で運動する、質量 $m$ の質点に、力 $\boldsymbol{F}_{k}$ がはたらいているとき、この質点は、 \[ m \frac{d}{dt} \left( \frac{\boldsymbol{u}}{\sqrt{1 - (u/c)^{2}}} \right) = \boldsymbol{F}_{k} \qquad \mbox{または} \qquad m \frac{d}{dt} \left( \frac{1}{\sqrt{1 - (u/c)^{2}}} \frac{d\boldsymbol{r}_{k}}{dt} \right) = \boldsymbol{F}_{k} \tag{6.1} \]という運動方程式に従って運動する――と言えるに違いありません。そして、実際に、マクスウェルの方程式を使わずに、「運動量の保存則」と「速度の合成則」だけを用いて、直接、(6.1)式のカタチの「特殊相対論的に正しい運動方程式」を導くコトができます(多くの教科書や解説などでは、コチラの方法で、「特殊相対論的に正しい運動方程式」を導いているようです)。他にも、あらゆる理論的な考察において、(6.1)式こそが、「特殊相対論的に正しい運動方程式」である――というコトが、示されます。 □直感的にイメージするコトが難しいからか、奇妙な解釈が生まれました。まず、(6.1)式の左辺を、 のように(わざわざ、不自然に)変形します。ココで、新たな物理量 $m'$ を、

\[

\qquad m' \equiv \frac{m}{\sqrt{1 - (u/c)^{2}}} \tag{6.3}

\]

と定義すれば、「特殊相対論的に正しい運動方程式」は、

\[

\qquad \frac{d}{dt} \bigl( m' \boldsymbol{u} \bigr) = \boldsymbol{F}_{k} \tag{6.4}

\]

と表せます。コレは、一見、ニュートンの運動方程式と同じで、とても分かりやすいカタチです。そこで、ニュートンの運動方程式((5.13)式)における質量 $m$ に対応する、この $m'$((6.3)式)は、「(質点の運動の速さ $u$ に依存する)相対論的質量」と名付けられました。さらには、「実際に、質点の質量は、質点の運動の速さ $u$ に依存して、変化するのだ。速く運動する質点ほど、その質量は大きくなる」という解釈が、生まれました。この解釈は、今でも、一般に広まっているようです。

□この解釈が、不自然で、非合理的であるというコトは、(5.13)〜(5.15)式の議論を見てきたなら、理解できるでしょう。つまり、この解釈における「特殊相対論的に正しい運動方程式」は、(5.14)式が成り立たなければならず、(5.15)式は成り立ちません。この結果は、本来のニュートンの運動方程式の正しい解釈とは、まったく逆です。すなわち、(6.2)式の式変形が不自然というだけでなく、ニュートンの運動方程式との比較・類推でも、「相対論的質量」の概念・解釈は、非合理的と言わざるをえません。

という関係が成り立つコトが分かります(ちょっとメンドくさいですけど、計算自体は簡単です)。 □ちなみに、$\boldsymbol{v} = (v, \ 0, \ 0)$ という条件では、(6.5a)〜(6.5b)式より、 となります。コレは、条件から明らかなように、$x$ 軸方向だけを特別扱いした場合の、$k$ 系から見た力 $\boldsymbol{F}_{k}$ と、$\kappa$ 系から見た力 $\boldsymbol{F}_{\kappa}$ のあいだの関係です。この場合には、$x$ 軸方向と、それ以外の方向で、力の変換式のカタチが異なるコトが分かります(ちなみに、このコトは、アインシュタインが、初めて、特殊相対論を発表したときに、「縦質量」「横質量」という概念を導入してしまった、遠因となりました)。

\[

\qquad \boldsymbol{F}_{\kappa} = \boldsymbol{F}_{k} \qquad \mbox{($\, \boldsymbol{v}$ と $\boldsymbol{F}_{k}$ が平行のとき)} \tag{6.7}

\]

□また、$k$ 系と $\kappa$ 系のあいだの相対速度 $\boldsymbol{v}$ の向きと、考える質点にはたらく力 $\boldsymbol{F}_{k}$ の向きが、揃っている場合(同じ向き、ないし、逆向きの場合)には――すなわち、$\boldsymbol{v}$ と $\boldsymbol{F}_{k}$ が平行である場合には、$\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{F}_{k} = \mathbf{0}$ となるので、ベクトル解析の公式 $\boldsymbol{A} \times (\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{C}) = (\boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{C})\boldsymbol{A}-(\boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{B})\boldsymbol{C}$ より、(6.5a)式は、 となるコトが分かります。つまり、1 次元の運動だけを考える限り、どんな慣性系から見ても、考える質点にはたらく力は、まったく同じになります。したがって、質点の運動が、1 次元だけに限られる場合には、同じ質点を、$k$ 系から見たときと、$\kappa$ 系から見たときの、それぞれの「特殊相対論的に正しい運動方程式」は、次のように書くコトができます。

\[

\qquad \mbox{$k$ 系から見たとき(1 次元の場合):} \quad m \frac{d}{dt} \left( \frac{u}{\sqrt{1 - (u/c)^{2}}} \right) = F \tag{6.8a}

\]

\[

\qquad \mbox{$\kappa$ 系から見たとき(1 次元の場合):} \quad m \frac{d}{d\tau} \left( \frac{\omega}{\sqrt{1 - (\omega/c)^{2}}} \right) = F \tag{6.8b}

\]

簡単な計算から、(6.8a)〜(6.8b)式は、次のように、変形できます。

\[

\qquad \mbox{$k$ 系から見たとき(1 次元の場合):} \quad \frac{1}{\sqrt{1 - (u/c)^{2}}} \, \frac{m}{1 - (u/c)^{2}} \frac{du}{dt} = F \tag{6.9a}

\]

\[

\qquad \mbox{$\kappa$ 系から見たとき(1 次元の場合):} \quad \frac{1}{\sqrt{1 - (\omega/c)^{2}}} \, \frac{m}{1 - (\omega/c)^{2}} \frac{d\omega}{d\tau} = F \tag{6.9b}

\]

この関係は、たとえば、直線運動するロケットの運動について、ロケットに乗っている観測者から見た場合と、地球上にいる観測者から見た場合の、比較をしたいときなどには、とても便利かも知れません。

□なお、質量(慣性質量)について、ニュートンの運動方程式に固執して、(6.3)式の「相対論的質量」を導入するコトは、(6.9a)〜(6.9b)式を見ても、極めて非合理であるコトが分かると思います。

当然、このとき、「($k$ 系から見た)特殊相対論的に正しい運動方程式」は、次のように書くコトができます。 \[ \frac{d\boldsymbol{p}_{k}}{dt} = \boldsymbol{F}_{k} \tag{6.11} \]

□ちなみに、各質点が持つ時計の指す時刻――すなわち、質点 $i$ に固有の時刻 $\tau_{i}$($i = 1, \ 2, \ \ldots, \ N$)は、一般に、質点ごとに異なります(各質点から見た他の質点の相対速度が、それぞれ異なるので)。そして、もちろん、質点 $i$ に固有の時刻 $\tau_{i}$ は、$k$ 系にいる観測者の持つ時計の指す時刻――すなわち、$k$ 系の時刻 $t$ とも異なります。でも、すでに説明したように、「特殊相対論的に正しい運動方程式」のスゴさは、考える質点が、どんな慣性系にいても(つまり、どんな運動をしていたとしても)、観測者のいる慣性系の時刻 $t$ と位置座標 $\boldsymbol{r}_{k}$ だけを考えていれば、観測者から見た質点の運動の様子が、すべて、分かってしまうトコロにあるのでした。そのコトは、考える質点の数が増えても、変わりません。だから、(6.12)式のような議論も、安心して、行なうコトができるワケです。コレって、とてもスゴいコトだと、思いませんか。

その上で、質点 $1$ の運動方程式((6.13)式で、$i = 1$ の場合)から、質点 $N$ の運動方程式((6.13)式で、$i = N$ の場合)まで、すべての質点の運動方程式を、足し合わせると、 \[ \sum_{i = 1}^{N}{ \left( \frac{d\boldsymbol{p}_{ki}}{dt} \right) } = \frac{d}{dt} \left( \sum_{i = 1}^{N}{ \boldsymbol{p}_{ki} } \right) = \sum_{i = 1}^{N}{ \Bigl( \boldsymbol{f}_{ki \, \leftarrow \, \mathrm{out}} \Bigr) } + \sum_{i = 1}^{N}{ \left( \sum_{j \neq i}{\boldsymbol{f}_{ki \, \leftarrow \, j}} \right) } \tag{6.14} \]となります。(6.14)式の左辺は、すべての質点の運動量を足し合わせたモノ(系の総運動量)の時間変化を表し、右辺は、系内の質点が受ける力をすべて足し合わせたモノ(系内の質点が受ける力の総和)を表します。 が、必ず成り立つ――と、仮定してみるワケです。 □ただし、いまは、簡単のために、「作用・反作用の法則」を適用するのは、「近接力(近接作用)」だけ――と、限定しましょう。たとえば、クーロン力のような「遠隔力(遠隔作用)」を、考えてみて下さい。質点 $i$ と質点 $j$ が、お互いに相対運動をしているとき、相手の質点が動いた影響が、自分に届くまでに、有限の時間が必要です。すると、どの時点の $\boldsymbol{f}_{ki \, \leftarrow \, j \,}$ と、どの時点の $\boldsymbol{f}_{kj \, \leftarrow \, i \,}$ に対して、(6.15)式の関係が成り立つのか――を考えるのは、とても難しい問題です。そこで、ココでは、簡単のため、$N$ 個の質点のあいだにはたらく「内力」は、すべて、近接力(近接作用)のみと仮定します。 □ちなみに、この仮定は、「特殊相対論の枠組みでは、力は、すべて、近接力(近接作用)である」というコトを、示唆しているように感じます。振り返ってみれば、マクスウェルの方程式を考えたときも、距離の $2$ 乗に反比例するクーロン力(遠隔作用)ではなくて、電場から受ける力(近接作用)を、計算しました。近接作用と遠隔作用の問題は、とても興味深いモノだとは思いますけど、いまは、先に進みましょう。

(6.16)式の左辺は、系の総運動量の時間変化を、右辺は、系内の質点にはたらく外力の総和を、それぞれ、表します。すなわち、(6.16)式は、「系の総運動量の時間変化は、その系にはたらく外力の総和に等しい」というコトを表しています。特に、外力の総和が $\mathbf{0}$ のとき、つまり、外力がはたらいていないときには、 \[ \frac{d}{dt} \left( \sum_{i = 1}^{N}{ \boldsymbol{p}_{ki} } \right) = \mathbf{0} \tag{6.17} \]となり、$N$ 個の質点からなる系全体の総運動量は、時刻に依らず、常に一定であるというコトが示されます。こうして、「運動量」の定義を、(6.10)式のように、少しだけ変更するならば、ニュートン力学とまったく同じように、「特殊相対論的に正しい運動方程式」から、「運動量の保存則」を導けるコトが、分かりました。したがって、たとえば、高校物理でおなじみの、「2 つの物体の衝突」のような、運動量に関する問題は、高校の授業で習った方法と、まったく同じように計算すれば、それだけで、自動的に、特殊相対論的に正しく解いたコトになる――というワケです(ただし、運動量については(6.10)式の定義を使う――というコトだけが、高校物理=ニュートン力学と違うトコロです)。 □実は、運動量の定義のほかにも、高校物理=ニュートン力学とは違うトコロが、もう 1 つ、あります。それは、特殊相対論の世界では、「質量保存の法則」が成り立たない――というトコロです。特殊相対論の世界では、質量がエネルギーに変換したり、エネルギーが質量に変換したりします(そのコトを象徴する、$E = mc^{2}$ という有名な式を、見たコトがあるでしょう)。そのため、たとえば、高校物理でおなじみの、「2 つの物体の衝突」を考えるときには、衝突前後で、2 つの物体の質量が変化していないか、慎重に検討する必要があるのです。言い換えるならば、特殊相対論の世界でも、(6.16)式や(6.17)式は、厳密に成り立つけど、「質点」の総数 $N$ は、変化しているかも知れませんし、「質点」の集合である「物体」の質量も、それに伴って、変化しているかも知れません。このコトは、たとえば、ロケットの運動を計算する「ツィオルコフスキーの公式」を、特殊相対論の世界で、導こうとするときには、見逃しがちな盲点となる可能性がありますので、注意が必要です。 □そんなワケで、特殊相対論の世界で、「運動量の保存則」を考えるときには、必ず、「質量=エネルギーの保存則」も、一緒に考えるコトが、大切になります。次に、質量=エネルギーについて考えます。

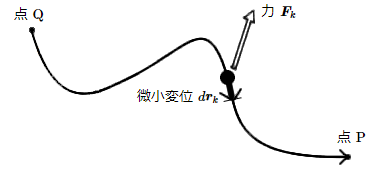

ただし、積分記号は、「点 $\mathrm{Q}$ における積分変数(ココでは、位置座標 $\boldsymbol{r}_{k \,}$)の値から、点 $\mathrm{P}$ における積分変数の値まで、定積分する」というコトを、意味するモノとします。 で計算するコトができます。(6.19)式のカタチで与えられる $U_{k}$ を、「(点 $\mathrm{Q}$ を基準にした)点 $\mathrm{P}$ におけるポテンシャルエネルギー(位置エネルギー)」と呼びます。 □定義から明らかなように、ポテンシャルエネルギー(位置エネルギー)を考えるときには、基準となる点(状態)を、あらかじめ、決めておく必要があります。ただし、基準となる点(状態)が未定の場合でも、(6.19)式の定積分を、不定積分に置き換えて、 と表したとき、ココに現れる $U_{k}(\boldsymbol{r}_{k})$ を、「(位置 $\boldsymbol{r}_{k}$ における、力 $\boldsymbol{F}_{k}$ による)ポテンシャルエネルギー(位置エネルギー)」と呼ぶコトもあります。専門用語を使って言い直すなら、「被積分関数 $-\boldsymbol{F}_{k}(\boldsymbol{r}_{k})$ の原始関数を $U_{k}(\boldsymbol{r}_{k})$ としたとき、$U_{k}(\boldsymbol{r}_{k})$ を、(位置 $\boldsymbol{r}_{k}$ における、力 $\boldsymbol{F}_{k}$ による)ポテンシャルエネルギー(位置エネルギー)と呼ぶ」と、定義するコトもあります。さらに、他にも、積分を使わないで、第 4 節「マクスウェル方程式のローレンツ変換」で紹介した、ナブラベクトル $\nabla_{k}$((4.8)式)を使って、

\[

\qquad \boldsymbol{F}_{k} = -\nabla_{k} \, U_{k}(\boldsymbol{r}_{k}) = -\left( \frac{\partial U_{k}}{\partial x}, \ \frac{\partial U_{k}}{\partial y}, \ \frac{\partial U_{k}}{\partial z} \right) \tag{6.21}

\]

を満たす $U_{k}(\boldsymbol{r}_{k}) = U_{k}(x, \ y, \ z)$ のコトを、「(位置 $\boldsymbol{r}_{k}$ における、力 $\boldsymbol{F}_{k}$ による)ポテンシャルエネルギー(位置エネルギー)」とする定義もあります。ちなみに、「全微分」のコトを知っていれば、(6.21)式の両辺に $d\boldsymbol{r}_{k}$ をかけて、両辺を積分すると、(6.21)式は、(6.20)式に変形できるのが分かります。

□このように、「ポテンシャルエネルギー(位置エネルギー)」の定義は、いろいろと、あります。でも、(6.21)式から(6.20)式が導けるように、どの定義も、まったく同じ内容を言い換えたモノであると、みなすコトができます。文脈に応じて、柔軟に(都合良く)、適当な定義を使って下さい。

□ただし、特殊相対論の世界では、「どの慣性系にいる観測者が、観測するのか」というコトが、とても、重要になります。ココでは、すべて、$k$ 系にいる観測者から見たハナシであるコトを明らかにするために、添え字として、$k$ を付けてあります。$\kappa$ 系にいる観測者が見る場合を考えるときには、すべての添え字を、$\kappa$ に変える(または、$(t, \ \boldsymbol{r}_{k}) = (t, \ x, \ y, \ z) \longrightarrow (\tau, \ \boldsymbol{r}_{\kappa}) = (\tau, \ \xi, \ \eta, \ \zeta)$ のように、ローレンツ変換する)必要があります。

となります(なお、(6.20)式の積分定数 $C_{0}$ は、(6.22)式の右辺の不定積分を計算すると出てくる新たな積分定数のなかに含めるコトができるので、省略しました。もちろん、省略しなくても、計算できます)。 のように変形できます。いま、質点の速度 $\boldsymbol{u}$ を、時刻 $t$ の関数 $\boldsymbol{u}(t)$ とみなすと、$d\boldsymbol{u} =(d\boldsymbol{u}/dt) \, dt$ となるコトが分かるので、(6.23)式の右辺第 2 項の積分は、 \[ \int \left( \frac{m \boldsymbol{u}}{\sqrt{1 - (u/c)^{2}}} \cdot \frac{d\boldsymbol{u}}{dt} \right) dt = \int \frac{m \boldsymbol{u}}{\sqrt{1 - (u/c)^{2}}} \cdot d\boldsymbol{u} = \int \frac{m}{\sqrt{1 - (u/c)^{2}}} \, \boldsymbol{u} \cdot d\boldsymbol{u} \tag{6.24} \]となります。$\boldsymbol{u} \cdot d\boldsymbol{u}$ は、ベクトルの内積ですので、成分表示すると、$\boldsymbol{u} \cdot d\boldsymbol{u} = u_{x} \, du_{x}+u_{y} \, du_{y}+u_{z} \, du_{z}$ です。また、分母に出てくる $u^{2}$ は、$u^{2} = u_{x}^{2}+u_{y}^{2}+u_{z}^{2}$ です。ココからは、少し技巧的になりますけど、$u_{x}, \ u_{y}, \ u_{z}$ を変数とする多変数関数 $X(u_{x}, \ u_{y}, \ u_{z})$ を、次のように定義してみます。 \[ X(u_{x}, \ u_{y}, \ u_{z}) = 1 - \left( \frac{u}{c} \right)^{2} = 1 - \left( \frac{u_{x}^{2}+u_{y}^{2}+u_{z}^{2}}{c^{2}} \right) \tag{6.25} \]この多変数関数 $X(u_{x}, \ u_{y}, \ u_{z})$ を、時刻 $t$ で微分すると、合成関数の偏微分の法則を用いて、 \[ \frac{dX}{dt} = \frac{du_{x}}{dt} \frac{\partial X}{\partial u_{x}} + \frac{du_{y}}{dt} \frac{\partial X}{\partial u_{y}} + \frac{du_{z}}{dt} \frac{\partial X}{\partial u_{z}} = -\frac{2u_{x}}{c^{2}} \frac{du_{x}}{dt} - \frac{2u_{y}}{c^{2}} \frac{du_{y}}{dt} - \frac{2u_{z}}{c^{2}} \frac{du_{z}}{dt} \tag{6.26} \]となりますけど、この(6.26)式の両辺に $dt$ をかけると、 \[ dX = -\frac{2u_{x}}{c^{2}} du_{x} - \frac{2u_{y}}{c^{2}} du_{y} - \frac{2u_{z}}{c^{2}} du_{z} = -\frac{2}{c^{2}} \bigl( u_{x} du_{x}+u_{y} du_{y}+u_{z} du_{z} \bigr) = -\frac{2}{c^{2}} \boldsymbol{u} \cdot d\boldsymbol{u} \tag{6.27} \]が得られます。(6.25)式と(6.27)式を、(6.24)式に代入すると、 \[ \int \left( \frac{m \boldsymbol{u}}{\sqrt{1 - (u/c)^{2}}} \cdot \frac{d\boldsymbol{u}}{dt} \right) dt = \int \frac{m}{\sqrt{1 - (u/c)^{2}}} \, \boldsymbol{u} \cdot d\boldsymbol{u} = \int \frac{m}{\sqrt{X}} \left( -\frac{c^{2}}{2} dX \right) \] \[ \quad = -\frac{mc^{2}}{2} \left[ 2X^{1/2} \right] + C = -mc^{2} \sqrt{1 - \left( \frac{u}{c} \right)^{2}} + C \quad \mbox{($C$ は積分定数)} \tag{6.28} \]のように、簡単に積分するコトができます。この(6.28)式の結果を、(6.23)式に代入すると、結局、 \[ -\int \left\{ m \frac{d}{dt} \left( \frac{\boldsymbol{u}}{\sqrt{1 - (u/c)^{2}}} \right) \right\} \cdot d\boldsymbol{r}_{k} = -\frac{mu^{2}}{\sqrt{1 - (u/c)^{2}}} -mc^{2} \sqrt{1 - \left( \frac{u}{c} \right)^{2}} + C \] \[ \quad = -\frac{mu^{2} + mc^{2} -mu^{2}}{\sqrt{1 - (u/c)^{2}}} + C = -\frac{mc^{2}}{\sqrt{1 - (u/c)^{2}}} + C \quad \mbox{($C$ は積分定数)} \tag{6.29} \]となるコトが分かります。この(6.29)式を、そもそもの出発点だった(6.22)式に代入すると、最終的に、 \[ U_{k}(\boldsymbol{r}_{k}) = -\frac{mc^{2}}{\sqrt{1 - (u/c)^{2}}} + C \quad \mbox{($C$ は積分定数)} \] \[ \quad \mbox{したがって} \quad U_{k}(\boldsymbol{r}_{k}) + \frac{mc^{2}}{\sqrt{1 - (u/c)^{2}}} = C \quad \mbox{($C$ は積分定数)} \tag{6.30} \]という(とても重要な)関係式が導かれます。 すると、(6.30)式は、次のように、書き直すコトができます。 \[ U_{k}(\boldsymbol{r}_{k}) + K_{k} = C: \ \mbox{定数(位置 $\boldsymbol{r}_{k}$ や時刻 $t$、質点の速度 $\boldsymbol{u}$ に依らない定数)} \tag{6.32} \]すなわち、運動エネルギー $K_{k}$ の定義を、(6.31)式のように変更しさえすれば、「ポテンシャルエネルギー(位置エネルギー)$U_{k}(\boldsymbol{r}_{k})$ と、運動エネルギー $K_{k}$ の和が、つねに一定になる」という、「力学的エネルギーの保存則」が、特殊相対論の世界でも、成り立つコトが分かります。 □ところで、(6.32)式の $C$ が、「位置 $\boldsymbol{r}_{k}$ や時刻 $t$、質点の速度 $\boldsymbol{u}$ に依らない定数」となっているコトについて――この $C$ は、積分定数でしたけれども、$\boldsymbol{r}_{k}, \ t, \ \boldsymbol{u}$ を積分変数とする積分から出てきた積分定数なので、「この $C$ は、$\boldsymbol{r}_{k}, \ t, \ \boldsymbol{u}$ に依らない定数でなければいけない」というコトが分かります。 □ちなみに、$u/c \ll 1$(つまり、質点の速さ $u$ が、光速 $c$ に比べて十分に小さい)として、(6.31)式の「特殊相対論的に正しい運動エネルギー $K_{k}$」を、テイラー展開してみると、 となるので、(6.32)式から、ただちに、

\[

\qquad U_{k}(\boldsymbol{r}_{k}) + \frac{1}{2}mu^{2} = C - mc^{2}: \ \mbox{定数($\, \boldsymbol{r}_{k}, \ t, \ \boldsymbol{u}$ に依らない定数) ($u/c \ll 1$)} \tag{6.34}

\]

のように、ニュートン力学におけるエネルギーの保存則が導かれます。つまり、質点の速さ $u$ が、光速 $c$ に比べて十分に小さいときには、特殊相対論的に正しいエネルギーの保存則から、ニュートン力学におけるエネルギーの保存則が導かれるのです。また、(6.33)式より、質点の速さ $u$ が、光速 $c$ に比べて十分に小さいときには、「特殊相対論的に正しい運動エネルギー $K_{k}$」が、(質点の速さ $u$ とは無関係な「定数」とみなせる項 $mc^{2}$ の分を除いて)ニュートン力学における運動エネルギー $(1/2)mu^{2}$ と、同じになるコトも分かります。ニュートン力学における運動エネルギーには現れない $mc^{2}$ の項は、SF 好きな人にとって、特殊相対論でもっとも有名な方程式「$E = mc^{2}$」を思い起こさせますけど、いわゆる「静止エネルギー」の存在証明は、また、別のハナシです。いまは、先に進むコトにしましょう。

□ところで、実は、ココまでの説明のなかで、簡単のために、省略していたハナシがありました。それは、「ポテンシャルエネルギー(位置エネルギー)」の定義についてのハナシです。最初に、(6.19)式で、「(点 $\mathrm{Q}$ を基準にした)点 $\mathrm{P}$ におけるポテンシャルエネルギー(位置エネルギー)」を、定義しました。ところが、一般に、(6.19)式の定積分の値は、点 $\mathrm{Q}$ から点 $\mathrm{P}$ まで、「どのような経路に沿って」、質点を運ぶのかによって、変わってしまいます。たとえば、「考える力 $\boldsymbol{F}_{k}$」が摩擦力だった場合には、点 $\mathrm{P}$ に到着するまでに、遠回りをすればするほど、$\boldsymbol{F}_{k} \cdot d\boldsymbol{r}_{k}$ の値が積算されていくので、(6.19)式の定積分の絶対値は、いくらでも、大きくなってしまうのです。したがって、「(点 $\mathrm{Q}$ を基準にした)点 $\mathrm{P}$ におけるポテンシャルエネルギー(位置エネルギー)」を、1 つの値に決めるコトができません。一方で、「考える力 $\boldsymbol{F}_{k}$」がバネの弾性力の場合は、到達点(点 $\mathrm{P}$)が同じなら、「$5$ cm 縮める」場合も、「$3$ cm 縮めて、$2$ cm 戻してから、$4$ cm 縮める」場合も、経路に依らずに、(6.19)式の定積分の値は、同じになります(縮めるときと、戻すときで、$\boldsymbol{F}_{k} \cdot d\boldsymbol{r}_{k}$ の符号の違いによって、積分が、うまく打ち消されるためです)。当然、「力 $\boldsymbol{F}_{k}$ によるポテンシャルエネルギー(位置エネルギー)」は、(6.19)式の定積分が、経路に依らずに、1 つの値に決まるような力 $\boldsymbol{F}_{k}$ でないと、定義できません。そのような力 $\boldsymbol{F}_{k}$ を、「保存力」と呼びます。たとえば、バネの弾性力は保存力ですけど、摩擦力は保存力ではありません。保存力ではない力(非保存力)がはたらく場合は、もちろん、(6.35)式は成り立ちません。とは言え、特殊相対論の世界では、非保存力を考えなければいけないコトは、ほとんど、ないハズと思われます(摩擦力でさえ、多数の分子の衝突と捉えて、系全体で見るなら、エネルギーの保存則が成り立っていると、みなせるハズです)。そんなワケで、安心して、(6.35)式を使って、いろんな問題を解いてみて下さいね。 □せっかくですので、上の説明を、ちゃんとした数式にして、表してみましょう。($k$ 系から見た)質点にはたらく力を、保存力 $\boldsymbol{F}_{k}$ と非保存力 $\boldsymbol{f}_{k}$ に分けると、特殊相対論的に正しい運動方程式=(6.1)式は、 と書くコトができます。ココで、運動エネルギーを導出したときと同様に、両辺に $d\boldsymbol{r}_{k} = \boldsymbol{u} \, dt$ をかけて、積分してみます。すると、左辺は(6.29)式で計算済みで、右辺第 1 項は(6.20)式から「力 $\boldsymbol{F}_{k}$ によるポテンシャルエネルギー(位置エネルギー)$U_{k}(\boldsymbol{r}_{k})$」になるコトが分かっています。よって、積分結果は、

\[

\qquad \frac{mc^{2}}{\sqrt{1 - (u/c)^{2}}} = -U_{k}(\boldsymbol{r}_{k}) + \int ( \boldsymbol{f}_{k} \cdot \boldsymbol{u} ) \, dt \quad \mbox{または} \quad K_{k} = -U_{k}(\boldsymbol{r}_{k}) + \int ( \boldsymbol{f}_{k} \cdot \boldsymbol{u} ) \, dt

\]

\[

\qquad \quad \mbox{したがって} \quad U_{k}(\boldsymbol{r}_{k}) + K_{k} = E_{k} = \int ( \boldsymbol{f}_{k} \cdot \boldsymbol{u} ) \, dt \tag{6.37}

\]

となります。さらに、(6.37)式の両辺を、時間 $t$ で微分するコトで、

\[

\qquad \frac{dE_{k}}{dt} = \boldsymbol{f}_{k} \cdot \boldsymbol{u} \tag{6.38}

\]

が導かれます。つまり、非保存力 $\boldsymbol{f}_{k}$((6.19)式の積分値が、1 つに定まらなくなる力)がはたらくと、力学的エネルギー $E_{k}$ は、時間の経過とともに変化してしまうコトが分かります。たとえば、質点に、質点の速度 $\boldsymbol{u}$ に比例するような摩擦力 $\boldsymbol{f}_{k} = -b\boldsymbol{u}$($b > 0$ は比例定数)がはたらくと、(6.38)式は、

\[

\qquad \frac{dE_{k}}{dt} = -b u^{2} \tag{6.39}

\]

となるので、力学的エネルギー $E_{k}$ は、時間の経過とともに減少していくコトが分かります。逆に言えば、非保存力 $\boldsymbol{f}_{k}$ がはたらかなければ(特殊相対論の世界で考える、具体的な問題の、ほとんどの場合には)、力学的エネルギー $E_{k}$ は、常に一定で、変化しない――というコトになります。

|

■7. 特殊相対論的な運動量とエネルギーの関係 ―― 新たな世界観への扉を開く |

■さて、ココまでに、「特殊相対論的に正しい運動量」と、「特殊相対論的に正しいエネルギー」を、導くコトができました。ところで、「ポテンシャルエネルギー(位置エネルギー)」は、質点ではなく、空間(「場」)が持つエネルギーとみなすコトもできます。そこで、ココからは、質点そのものが持つ「運動エネルギー $K_{k}$」だけに注目してみましょう。第 6 節の結果をまとめると、$k$ 系から見た、質点の運動量 $\boldsymbol{p}_{k}$ とエネルギー $K_{k}$、および、$\kappa$ 系から見た、同じ質点の運動量 $\boldsymbol{p}_{\kappa}$ とエネルギー $K_{\kappa}$ は、それぞれ、次のように表されるのでした。 \[ \mbox{【$k$ 系】 運動量:} \boldsymbol{p}_{k} \equiv \frac{m \boldsymbol{u}}{\sqrt{1 - (u/c)^{2}}} \, , \qquad \mbox{エネルギー:} K_{k} = \frac{mc^{2}}{\sqrt{1 - (u/c)^{2}}} \tag{7.1a} \] \[ \mbox{【$\kappa$ 系】 運動量:} \boldsymbol{p}_{\kappa} \equiv \frac{m \boldsymbol{\omega}}{\sqrt{1 - (\omega/c)^{2}}} \, , \qquad \mbox{エネルギー:} K_{\kappa} = \frac{mc^{2}}{\sqrt{1 - (\omega/c)^{2}}} \tag{7.1b} \]ココで、$\boldsymbol{u}$ は $k$ 系から見た質点の速度、$\boldsymbol{\omega}$ は $\kappa$ 系から見た質点の速度、$m$ は質点の質量、$c$ は光速です。 となって、狙い通りに、定数だけが残りました。したがって、もちろん、$\kappa$ 系から見た場合を計算してみても、 \[ \left( \frac{K_{\kappa}}{c} \right)^{2} - \boldsymbol{p}_{\kappa}^{2} = \frac{m^{2} c^{2}}{1 - (\omega/c)^{2}} - \frac{m^{2} \omega^{2}}{1 - (\omega/c)^{2}} = \frac{m^{2} c^{2}}{1 - (\omega/c)^{2}} \left\{ 1 - \left( \frac{\omega}{c} \right)^{2} \right\} = m^{2} c^{2} \tag{7.3} \]のように、まったく同じ結果が得られます。質点の質量 $m$ も、光速 $c$ も、どんな慣性系で観測したとしても、必ず同じ値になるのですから、当たり前の結果と思えます。けれども、実は、コレは、とても重要な結果です。なぜなら、観測者が、どんな慣性系にいても、エネルギーと運動量について、(7.2)式や(7.3)式のような計算をすると、必ず、同じ値になる――すなわち、どんな 2 つの慣性系のあいだでも、必ず、 \[ \left( \frac{K_{k}}{c} \right)^{2} - \boldsymbol{p}_{k}^{2} \ = \ \left( \frac{K_{\kappa}}{c} \right)^{2} - \boldsymbol{p}_{\kappa}^{2} \tag{7.4} \]という関係が成り立つというコトは、観測者や質点の運動状態にかかわらず、ローレンツ変換に煩わされずに、計算できる運動力学を、作り上げられるかも知れない――というコトを、示唆するからです。 □具体的には、ニュートン力学における、「解析力学」に相当するようなモノが、特殊相対論の世界でも、考えられるのではないか――という発想が、念頭にあります。ニュートン力学においては、デカルト座標系ではない座標系(たとえば、極座標や拘束条件のある系)で、質点の運動を考えるには、面倒な座標変換が必要です。そこで、ニュートン力学では、座標の取り方に煩わされないように、どんな座標系でも成り立つ「解析力学」の理論が生まれ、発展してきました。同様に、特殊相対論の世界でも、(7.2)〜(7.4)式を手がかりにして、ローレンツ変換などに煩わされない、「特殊相対論的に正しい解析力学」と呼ぶべき、新しい理論体系が作れるかも知れない――という発想が、自然に生まれてくるワケです。 □結論だけを言うと、この発想は、特殊相対論の世界だけを考える限り、実は、あまり、有用なモノとは、言えないかも知れません。なぜなら、慣性系にいる観測者ならば、ローレンツ変換のコトは知らなくても、ナニも考えずに、「特殊相対論的に正しい運動方程式=(6.1)式」を計算するだけで、物体の運動のコトは、すべて、分かってしまうからです。だから、たとえ、「特殊相対論的に正しい解析力学」を作っても、ありがたみは、あまり、なさそうです。 □けれども、一般相対論の世界を考えるときには、「特殊相対論的に正しい解析力学」が、とても頼もしい手がかりとなる可能性を秘めています。なぜなら、「特殊相対論的に正しい運動方程式=(6.1)式」は、デカルト座標で書かれていますけど、一般相対論の世界では、空間が歪んでいる(空間全体をデカルト座標で表せない)からです。たとえば、質点が、まっすぐ、$x$ 方向へ微小距離 $dx$ だけ進んだとき、そこでは、もはや、質点は(それまでの)$x$ 方向を向いていない――というコトになるのです。ココで、解析力学は、座標の取り方に煩わされない、どんな座標系でも成り立つ理論であるコトを、思い出して下さい。もしも、(7.2)〜(7.4)式を手がかりに、「特殊相対論的に正しい解析力学」を作るコトができれば、たとえ、空間が歪んでいても、その歪みに沿った(曲がった)座標軸を持つような、特殊な座標系を考えるコトで、質点の運動の計算は、とてもラクになるに違いありません。 □もちろん、(7.2)〜(7.4)式の関係だけで、「特殊相対論的に正しい解析力学」を作り上げるのは、難しいだろうと思われます。ところが、特殊相対論的に正しいエネルギー $K_{k}$ と運動量 $\boldsymbol{p}_{k}$ を、それぞれ、ローレンツ変換してみると、「特殊相対論的に正しい解析力学」の可能性が、一気に現実味を帯びてくる、驚くべき事実が見えてきます。それについては、次項で、詳しく検討するので、楽しみにして下さいね。

となるのが分かります。もちろん、本来、この議論に、ほとんど意味はありません。なぜなら、エネルギー $K_{k}$ と運動量 $\boldsymbol{p}_{k}$ の大きさは、ともに、質量 $m$ の値に依存していて、質量 $m$ がゼロ($m = 0$)の場合は、どちらもゼロ($K_{k}, \ \lvert\boldsymbol{p}_{k}\rvert = 0$)になってしまうからです。ところが、実は、いまの議論とは別に、マクスウェルの方程式から、光子のエネルギーと運動量が、厳密に計算できて、光子のエネルギー $E_{k}$ と運動量 $\boldsymbol{p}_{k}$ のあいだには、 \[ \frac{E_{k}}{c} = \lvert \boldsymbol{p}_{k} \rvert \quad \quad \mbox{または} \quad \quad E_{k} = c \, \lvert \boldsymbol{p}_{k} \rvert \tag{7.6} \]という関係が成り立つ――という結果が得られます。なんと、(7.5)式は、実際の、光子のエネルギー $E_{k}$ と運動量 $\boldsymbol{p}_{k}$ のあいだの関係を、正しく表していたのです。コレは、とても不思議なコトだと、思いませんか。

が得られます。あとの楽しみのために、(7.8)式の両辺を $c^{2}$ で割った次の式も、書いておきましょう。 \[ \frac{K_{k}}{c^{2}} = \frac{1}{\sqrt{1 - (v/c)^{2}}} \left( \frac{K_{\kappa}}{c^{2}} + \frac{\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{p}_{\kappa}}{c^{2}} \right) \tag{7.9} \]続いて、同様に、(7.1a)式の $\boldsymbol{p}_{k}$ を、ローレンツ変換すると、係数がうまく打ち消し合って、ただちに、 \[ \begin{align} \boldsymbol{p}_{k} &= \frac{m \boldsymbol{u}}{\sqrt{1 - (u/c)^{2}}} = \frac{m}{\sqrt{1 - (u/c)^{2}}} \, \boldsymbol{u} \nonumber \\[0.5em] &= \frac{m}{\sqrt{1 - (\omega/c)^{2}}} \left[ \ \boldsymbol{\omega} + \left\{ -\frac{\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{\omega}}{v^{2}} + \frac{1}{\sqrt{1 - (v/c)^{2}}} \left( \frac{\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{\omega}}{v^{2}} + 1 \right) \right\} \boldsymbol{v} \ \right] \nonumber \\[0.5em] &= \frac{m\boldsymbol{\omega}}{\sqrt{1 - (\omega/c)^{2}}} + \left[ \ -\frac{\boldsymbol{v}}{v^{2}} \cdot \left( \frac{m\boldsymbol{\omega}}{\sqrt{1 - (\omega/c)^{2}}} \right) \right. \nonumber \\[0.5em] &\qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \left. + \frac{1}{\sqrt{1 - (v/c)^{2}}} \left\{ \frac{\boldsymbol{v}}{v^{2}} \cdot \left( \frac{m\boldsymbol{\omega}}{\sqrt{1 - (\omega/c)^{2}}} \right) + \frac{m}{\sqrt{1 - (\omega/c)^{2}}} \right\} \ \right] \boldsymbol{v} \nonumber \\[0.5em] &= \boldsymbol{p}_{\kappa} + \left\{ -\frac{\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{p}_{\kappa}}{v^{2}} + \frac{1}{\sqrt{1 - (v/c)^{2}}} \left( \frac{\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{p}_{\kappa}}{v^{2}} + \frac{K_{\kappa}}{c^{2}} \right) \right\} \boldsymbol{v} \tag{7.10} \end{align} \]という関係式が得られます。すなわち、$\kappa$ 系から見て、エネルギー $K_{\kappa}$ と運動量 $\boldsymbol{p}_{\kappa}$ を持つ質点は、$k$ 系では、(7.8)〜(7.10)式で与えられるエネルギー $K_{k}$ と運動量 $\boldsymbol{p}_{k}$ を持つ質点として、観測される――というワケです。実は、質点だけでなく、電磁波(光)の持つエネルギーと運動量についても、(7.8)〜(7.10)式と、まったく同じ関係が成り立つ――というコトが、マクスウェルの方程式から証明できます。

という対応関係があるコトが示唆されます。ココで、(7.4)式を思い出してみましょう。エネルギーと運動量のあいだには、$(K_{k}/c)^{2}-\boldsymbol{p}_{k}^{2} = (K_{\kappa}/c)^{2}-\boldsymbol{p}_{\kappa}^{2}$ という関係がありました。この関係式に、(7.11)式の対応関係を当てはめると、ただちに、 \[ (ct)^{2} - \boldsymbol{r}_{k}^{2} = (c\tau)^{2} - \boldsymbol{r}_{\kappa}^{2} \tag{7.12} \]という関係式が得られます。そして、(7.12)式の左辺に、一般ローレンツ変換式=(1.2a)〜(1.2b)式を代入すると、ちゃんと、(7.12)式の右辺になる――すなわち、(7.12)式の関係がホントに成り立つというコトが、実際に確かめられるのです(ちょっとメンドくさいですけど、計算自体は簡単です)。つまり、どんな 2 つの慣性系のあいだでも、時刻と位置について、$(ct)^{2}-\boldsymbol{r}_{k}^{2}$ を計算すると、必ず同じ値になる――というコトです。コレは、とても重要な結果です。エネルギーと運動量の関係の他にも、ローレンツ変換に煩わされない、「特殊相対論的に正しい解析力学」への手がかりが、新たに、もう 1 つ、得られたコトになるからです。 □なお、数学的なエレガントさを求めるならば、(7.11)式で表した対応関係は、(7.9)〜(7.10)式と(1.2a)〜(1.2b)式を見比べるのではなく、(7.4)式と(7.12)式を見比べて、 と表したほうが望ましいかも知れません。実は、このとき、対応関係の左側の $K_{k}/c$ と $\boldsymbol{p}_{k}$($K_{\kappa}/c$ と $\boldsymbol{p}_{\kappa \,}$)は、どちらも、運動量の単位を持ち、対応関係の右側の $ct$ と $\boldsymbol{r}_{k}$($c\tau$ と $\boldsymbol{r}_{\kappa \,}$)は、どちらも、長さの単位を持つコトになります。物理的意味はともかく、数学的には、キレイな対応関係と言えそうです。

\[

\qquad \varDelta t = t_{2} - t_{1} , \quad \varDelta \boldsymbol{r}_{k} = \boldsymbol{r}_{k2} - \boldsymbol{r}_{k1} , \quad \varDelta \tau = \tau_{2} - \tau_{1} , \quad \varDelta \boldsymbol{r}_{\kappa} = \boldsymbol{r}_{\kappa 2} - \boldsymbol{r}_{\kappa 1} \tag{7.14}

\]

□この考えを推し進めると、次のような主張に発展するでしょう。すなわち、「$k$ 系の時刻と位置 $(t, \ \boldsymbol{r}_{k})$ の代わりに、$k$ 系の時空間 $(ct, \ \boldsymbol{r}_{k})$ を考えるコトにすれば、より合理的で、数学的にエレガントな理論が、作れるのでは?」、「エネルギー $K_{k}$ と運動量 $\boldsymbol{p}_{k}$ も、常に、$K_{k}/c$ と $\boldsymbol{p}_{k}$ のペアを、1 つの不可分なモノとして扱うようにすれば、新たな理論を作れるのでは?」――といった主張です。これらの発想のコトは、ほとんどの教科書や解説などで、詳しく説明されています。興味を持ったら、ぜひ、調べてみて下さいね。 □ところで、「特殊相対論的に正しい解析力学」を考えるならば、(7.12)式のような、時刻 $t$ と位置 $\boldsymbol{r}_{k}$ の関係よりも、むしろ、微小時間 $dt$ と微小変位 $d\boldsymbol{r}_{k}$ の関係を考えるほうが、ナニかと便利です。そこで、$k$ 系の時刻と位置 $(t_{1}, \ \boldsymbol{r}_{k1})$ および $(t_{2}, \ \boldsymbol{r}_{k2})$ と、対応する $\kappa$ 系の時刻と位置 $(\tau_{1}, \ \boldsymbol{r}_{\kappa 1})$ および $(\tau_{2}, \ \boldsymbol{r}_{\kappa 2})$ を、考えます。そして、時間間隔 $\varDelta t, \ \varDelta\tau$ と変位 $\varDelta\boldsymbol{r}_{k}, \ \varDelta\boldsymbol{r}_{\kappa}$ を、次のように定めるコトにしましょう。 この場合に、$(c\varDelta t)^{2}-(\varDelta\boldsymbol{r}_{k})^{2}$ を計算してみると、当然、

\[

\begin{align}

\qquad (c\varDelta t)^{2} - (\varDelta \boldsymbol{r}_{k})^{2} &= \bigl( c (t_{2} - t_{1}) \bigr)^{2} - (\boldsymbol{r}_{k2} - \boldsymbol{r}_{k1})^{2} \nonumber \\[0.5em]

&= (ct_{2})^{2} + (ct_{1})^{2} - (\boldsymbol{r}_{k2})^{2} - (\boldsymbol{r}_{k1})^{2} - 2(c^{2}t_{1}t_{2} - \boldsymbol{r}_{k1} \cdot \boldsymbol{r}_{k2}) \tag{7.15}

\end{align}

\]

となりますけれど、コレに、一般ローレンツ変換式((1.2a)〜(1.2b)式)を代入すると、いろいろと打ち消し合って、最終的に、

\[

\qquad (c\varDelta t)^{2} - (\varDelta \boldsymbol{r}_{k})^{2} = (c\varDelta \tau)^{2} - (\varDelta \boldsymbol{r}_{\kappa})^{2} \tag{7.16}

\]

となるコトが確かめられます(ちょっとメンドくさいですけど、計算自体は簡単です)。(7.16)式が、どんな時間間隔 $\varDelta t, \ \varDelta\tau$ と変位 $\varDelta\boldsymbol{r}_{k}, \ \varDelta\boldsymbol{r}_{\kappa}$ でも、成り立つコトに、注意して下さい。どんな時間間隔と変位に対しても成り立つのですから、もちろん、微小時間 $dt, \ d\tau$ と微小変位 $d\boldsymbol{r}_{k}, \ d\boldsymbol{r}_{\kappa}$ に対しても、(7.16)式は成り立つハズです。つまり、次の関係式が、成り立つ――というコトになります。

\[

\qquad (cdt)^{2} - (d\boldsymbol{r}_{k})^{2} = (cd\tau)^{2} - (d\boldsymbol{r}_{\kappa})^{2} \tag{7.17}

\]

(7.17)式こそ、特殊相対論から一般相対論に進む上で、もっとも重要な関係式の 1 つです。ほとんどの教科書や解説などで、さまざまな仕方で、詳しく説明されていますので、ぜひ、覚えておいて下さいね。

□ところで、$($質点のエネルギー$\,/\,$光速$)^{2}\,-\,($質点の運動量$)^{2}$ を計算した結果は、(7.2)〜(7.3)式から、$m^{2}c^{2}$ となるコトが分かっています。同じように、$($光速$\,\times\,$時刻$)^{2}\,-\,($位置$)^{2}$ の値も、既知の物理量の簡単な組み合わせで表せると便利です。でも、それは難しそうなので、ココでは、便宜上、記号 $s$ を用いて、 と書くコトにします。さらに、ココでは、便宜上、記号 $ds$ を用いて、

\[

\qquad (ds)^{2} \equiv (cdt)^{2} - (d\boldsymbol{r}_{k})^{2} \ = (cd\tau)^{2} - (d\boldsymbol{r}_{\kappa})^{2} \tag{7.19}

\]

と書くコトにします(ちなみに、この $ds$ のコトを、「世界間隔」や「世界距離」と呼ぶコトがあります。なぜ、そう呼ぶのかは、長い脱線になるので、今回は割愛。気になる人は、ほとんどの教科書や解説などで説明されているので、調べてみて下さいね)。言うまでもなく、$s$ や $ds$ は、ローレンツ不変量です。

この式の左辺は $k$ 系で測った速度 $\boldsymbol{u}$ だけの関数で、右辺は $\kappa$ 系で測った速度 $\boldsymbol{\omega}$ だけの関数になっています。そして、左辺に、(2.6)式($k$ 系で測った速度 $\boldsymbol{u}$ と、 $\kappa$ 系で測った速度 $\boldsymbol{\omega}$ のあいだの関係)を代入すると、ちゃんと、右辺になるコトが確かめられます。すなわち、(7.20)式は、ローレンツ不変量を表しています。速度だけの関係なので、エネルギーと運動量の関係を表すローレンツ不変量((7.2)〜(7.4)式)よりも、本質的な関係であると言えるのかも――と思わされますね。 という関係が成り立つコトに気づくハズです(ココで、ベクトル解析の公式 $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B} = -\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{A} = \mathbf{0}$、$\boldsymbol{A} \cdot (\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{C}) = \boldsymbol{C} \cdot (\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B})$、および、$(\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B})^{2} = A^{2}B^{2}-(\boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{B})^{2}$ を使うコトで、この関係に至る見通しが、断然、良くなるでしょう)。けれども、残念ながら、加速度 $\boldsymbol{a}$ や力 $\boldsymbol{F}_{k}$ については、(3.4)式や(6.5b)式を $2$ 乗してみても、簡単な関係は、見出せそうにありません。もっと本質的なナニかが、他にありそうですけど、今の段階で、それに気づくのは、ちょっと、難しそうです。コレについては、ココで考えるには、少し技巧的に過ぎるハナシになるので、『おまけ: 固有時間で測った速度と加速度』で、扱うコトにしましょう。 |

| ■Back to TOP-PAGE |