■Back to TOP-PAGE |

特殊相対論的に正しい「ツィオルコフスキーの公式」。 ―― ロケットの運動について、特殊相対論を使って、いろいろと調べてみるよ♪ |

■『特殊相対論で、加速度運動。そして、ウラシマ効果 & 等価原理へ。』では、特に、「等加速度運動」する質点について、特殊相対論を使って、詳しく調べてみました。でも、もちろん、「等加速度運動」だけでなく、どんな加速度運動でも、特殊相対論を使って、詳しく調べるコトができます。たとえば、いわゆる「ロケット」の運動は、加速度運動ですけど、一般に、その加速度は時々刻々と変化します。したがって、「等加速度運動」ではありません。でも、特殊相対論を使って、その運動の様子を、詳しく調べるコトができます。 □たとえば、日本が誇る「LE-5B」エンジン(「H-IIA」ロケットの第 2 段エンジンなどに採用)は、搭載した液体水素と液体酸素を化学反応させて噴射し、その反動で推進力を発生します。液体水素と液体酸素の化学反応で生成される物質($\mathrm{H}_{2}\mathrm{O}$=水)が「推進剤」です(ちなみに、厳密な説明をするのは面倒なので、誤解の恐れがないときは、「LE-5B エンジンの推進剤は、液体水素と液体酸素です」みたいな表現をするコトが多いです)。この推進剤を、液体水素と液体酸素の化学反応で生じたエネルギーを使って噴射して、推進力を得ているワケです。その意味で、LE-5B エンジンは、「ロケット」の定義を満たします。また、「イプシロンロケット」の第 1 段モーター(SRB-A)は、搭載した固体燃料を燃焼(化学反応)させて、生じた燃焼ガスを噴射し、その反動で推進力を発生します。したがって、SRB-A も、「ロケット」の定義を満たしています。どちらも、化学反応で発生したエネルギーを使って、推進剤を噴射しているのが、特徴です。そのような特徴を持つロケットを、「化学ロケット」と呼ぶコトがあります。 □他方で、小惑星探査機「はやぶさ 2」のイオンエンジン $\mu 10$ は、搭載しているキセノンガスをイオン化して、機体の外に噴射し、その反動で推進力を発生します。その意味で、コレも「ロケット」と言えます。キセノンのイオン化と、噴射に必要なエネルギーは、太陽電池パネルから得た電気エネルギーを使います。そんなワケで、イオンエンジンは、化学ロケットと区別して、「電気推進ロケット」と呼ばれています。 □なお、ロケットに良く似たモノとして、「ジェットエンジン」があります。ジェットエンジンは、機体の外から空気を取り込んで、機体に搭載した燃料を燃焼させます。そして、その燃焼ガスを噴射する反動で、推進力を発生します。すなわち、噴射する燃焼ガス(=推進剤)は、あらかじめ機体に搭載される燃料と、機体の外から取り込んだ空気の、化学反応で生成されるワケです。推進剤の原料に、あらかじめ機体に搭載されていないモノ(機体の外から取り込んだ空気)が含まれるので、ジェットエンジンは、「ロケット」の定義を満たしません。実は、このコトが、ロケットの運動を計算するときに、1 つのポイントとなります。

□藤野は、学生時代に、「軌道エレベーター」について、詳しく計算してみたコトがあります。その結果、軌道エレベーターを建造するのに十分な強度と長さを持つ材料が、この世に存在しない――つまり、未来に開発されるかも知れない夢の新素材が登場するまで、軌道エレベーターを建造するコトは、原理的に不可能である――という結論が導かれて、ガッカリしたコトを覚えています。既存のエネルギー源と材料だけで、宇宙旅行が可能だと知った、ツィオルコフスキー の喜びと興奮は、どれほどのモノだったでしょうね。

|

|

■2. ニュートン力学的に正しいツィオルコフスキーの公式 ―― 基本事項の復習 |

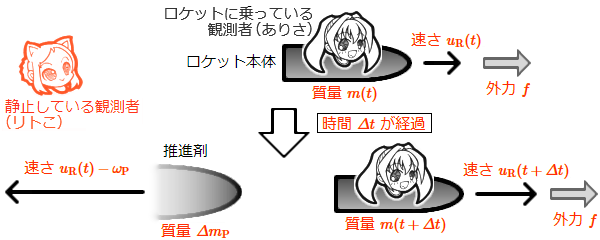

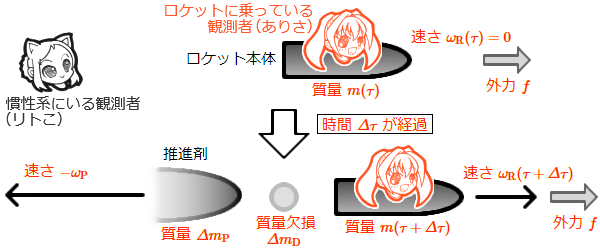

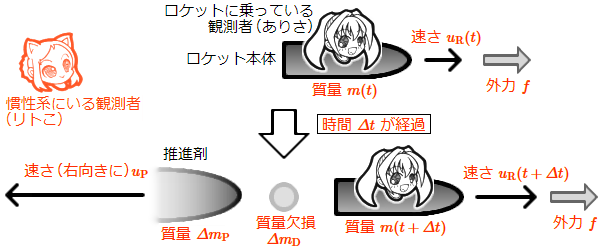

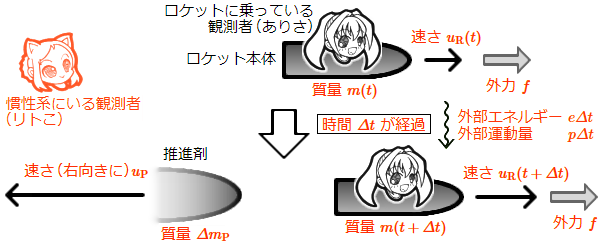

■ココでは、「特殊相対論的に正しいツィオルコフスキーの公式」を導く前に、まずは、「ニュートン力学的に正しいツィオルコフスキーの公式」の導き方を、復習しておきましょう。次の図のように、時刻 $t$ のときの、推進剤を含んだロケット全体の質量を $m(t)$、ロケット(rocket)の速さを $u_{\mathrm{R}}(t)$ と表すコトにします。時間が $\varDelta t$ だけ経過すれば、質量と速さは、当然、それぞれ、$m(t+\varDelta t)$ と $u_{\mathrm{R}}(t+\varDelta t)$ になります。ココで、ロケットは、時間 $\varDelta t$ のあいだに、質量 $\varDelta m_{\mathrm{P}}$ の推進剤(propellant)を、ロケットから見て速さ $-\omega_{\mathrm{P}}$ で噴射します。このとき、静止している観測者から見たら、推進剤の噴射速度は $u_{\mathrm{R}}(t)-\omega_{\mathrm{P}}$ になるコトに、注意して下さい。また、ロケットには、ロケット自身の推力(thrust)$F_{\mathrm{T}}$ のほかに、外力 $f$ がはたらくコトも、忘れずに、想定しておきましょう。たとえば、重力に逆らって加速する場合、外力 $f$ として、$f=-m(t)g$($\, g$ は重力加速度)を、計算に入れておく必要があります。どの要素を考えるときも、向きには、特に気をつけて下さいね。 と表せるコトが分かります。また、ロケットの場合は、推進剤が、あらかじめ、ロケットに搭載されています。したがって、噴射した推進剤の質量 $\varDelta m_{\mathrm{P}}$ と同じだけ、ロケット全体の質量は軽くなるハズです。式で表すと、 \[ m(t + \varDelta t) = m(t) - \varDelta m_{\mathrm{P}} \tag{2.2} \]となります(ちなみに、コレは、$\varDelta t$ の値にかかわらず、ニュートン力学の世界では、必ず成り立っているハズなので、$\varDelta t \, \to \, 0$ の条件は不要です)。この(2.2)式に、(2.1a)式を代入すると、ただちに、 \[ \varDelta m_{\mathrm{P}} = -\frac{dm(t)}{dt} \, \varDelta t \quad \mbox{($\varDelta t \, \to \, 0$)} \tag{2.3} \]となるコトが分かります。マイナス記号が、少し不自然に感じるかも知れません。でも、推進剤を噴射すると、ロケット全体の質量 $m(t)$ は減少します。つまり、$dm(t)/dt$ は、必ず、負の値になります。よって、(2.3)式は、見た目に反して、噴射した推進剤の質量 $\varDelta m_{\mathrm{P}}$ が、必ず、正の値になるコトを、表しているのです。 この(2.4)式に、(2.1a)〜(2.1b)式、および、(2.3)式を代入して、両辺を $\varDelta t$ で割ると、ただちに、 \[ f = m(t) \, \frac{du_{\mathrm{R}}(t)}{dt} + \frac{dm(t)}{dt} \frac{du_{\mathrm{R}}(t)}{dt} \, \varDelta t + \omega_{\mathrm{P}} \, \frac{dm(t)}{dt} \quad \mbox{($\varDelta t \, \to \, 0$)} \tag{2.5} \]となります。ところで、時刻 $t$ の、その瞬間におけるロケットの運動を知るには、$\varDelta t$ はゼロ(または、ゼロに限りなく近い値)でなければいけませんでした。そこで、(2.5)式に、$\varDelta t = 0$ を代入して、整理すると、 \[ f - \omega_{\mathrm{P}} \, \frac{dm(t)}{dt} = m(t) \, \frac{du_{\mathrm{R}}(t)}{dt} \tag{2.6} \]という微分方程式が得られます。コレこそが、「ニュートン力学的に正しいツィオルコフスキーの公式」です。この微分方程式を解けば、どんなロケットの運動の様子でも、すべて分かる――というワケです。 □途中までは、「$\varDelta t \, \to \, 0$ ならば、結局、$m(t) = m(t)$ という、当たり前の等式になったり、両辺がともにゼロになるという、つまらない等式になったりするだけなのに、なんで、こんな計算を続けるんだろう?」と、フシギに思ったかも知れませんね。実は、多くの物理現象で、同じような計算をすると、このように、時刻 $t$ の瞬間の状況だけを抜き出した微分方程式が得られるのです。コレこそが、(1.2)式の真価です。 □(2.6)式を、ニュートンの運動方程式 $F = ma$ と見比べてみると、(2.6)式の右辺は、ニュートンの運動方程式の右辺 $ma$(質量×加速度)と、同じであるコトが分かります。よって、(2.6)式の左辺は、ロケットにはたらく力の合計 $F$ を表しているコトになります。実際に、(2.6)式の左辺第 1 項の $f$ は、ロケットにはたらく外力を表していたのでした。そうすると、(2.6)式の左辺第 2 項は、ロケット自身の推力 $F_{\mathrm{T}}$ を表しているに違いありません。すなわち、ロケットの推力 $F_{\mathrm{T}}$ は、 という関係式で与えられる――というコトになります。つまり、もし、より推力の大きいロケットエンジンを作りたいと思ったら、推進剤の噴射速度をより速くするか、推進剤の消費速度(単位時間当たりの推進剤の消費量)をより増やすか、そのどちらか(または、その両方)しかない――というコトが、分かります。

という関係が成り立っています。最後の(2.8c)式は、先に示した(2.7)式を書き換えたモノで、ロケットの推力 $F_{\mathrm{T}}$ が、推進剤の噴射速度 $\omega_{\mathrm{P}}$ と、推進剤の消費速度 $\mu$ の積で表されるコトを、示しています。 □もちろん、「推進剤の消費速度は、一定とする」という仮定をしなくても、ツィオルコフスキーの公式=(2.6)式を、厳密に解くコトはできます。むしろ、多くの教科書や解説では、このような仮定をせずに、ツィオルコフスキーの公式を解いています。でも、いろいろな設定で解いて、結果を比較する場合に、この仮定は、とても便利なので、ココでは、すべての計算で、この仮定を採用するコトにします。

□ちなみに、ロケットの推力 $F_{\mathrm{T}}$ が、一定ではないような場合も、いろいろと、考えられると思いますけど(たとえば、推力が、時間の経過とともに、徐々に大きくなっていく場合とか、ロケットの加速度が、常に一定になるように、推力を調整する場合とか)、ぜひ、いろいろな状況や条件を、自分で想像・設定して、その場合に、ロケットの運動はどうなるのか、計算してみて下さいね。

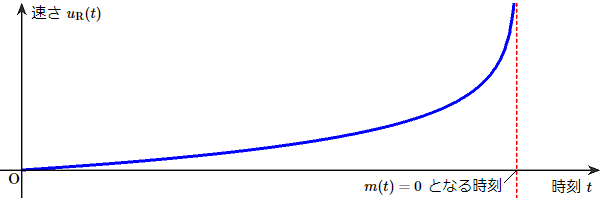

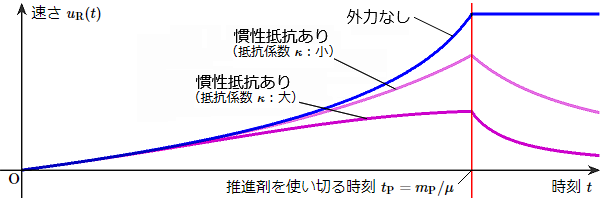

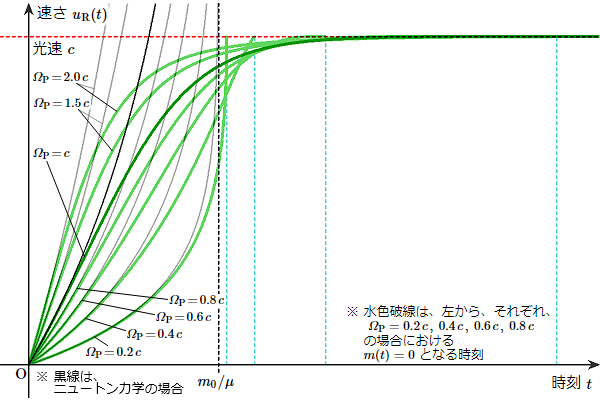

と表されます。この微分方程式は、簡単に解くコトができます。初期条件として、時刻 $t = 0$ のときのロケットの速さ(初速度)$u_{\mathrm{R0}}$ を、$u_{\mathrm{R0}} = 0$ とすると(いろいろな解法や表記法がありますけど、一例として)、 \[ \int_{0}^{u_{\mathrm{R}}(t)}{du_{\mathrm{R}}} = \int_{0}^{t}{\frac{\omega_{\mathrm{P}} \mu}{m_{0} - \mu t} \, dt} \] \[ \quad \mbox{したがって} \quad u_{\mathrm{R}}(t) = -\omega_{\mathrm{P}} \, \ln{\left( 1 - \frac{\mu}{m_{0}} \, t \right)} \quad = \omega_{\mathrm{P}} \, \ln{\left( \frac{m_{0}}{m(t)} \right)} \tag{2.10} \]となります(ほとんどの教科書や解説では、(2.6)式ではなく、(2.10)式のほうを、「ツィオルコフスキーの公式」と呼んでいるようです。ただし、コチラは、あくまでも、「外力がない場合の解」であるコトに、注意して下さい)。(2.10)式で与えられた、時刻 $t$ とロケットの速さ $u_{\mathrm{R}}(t)$ の関係を、次の図に示しています。はじめのうちは、ほぼ、等加速度運動($u_{\mathrm{R}}(t) \simeq (\omega_{\mathrm{P}}\mu/m_{0}) \, t \,$)をしていますけど、ロケット全体の質量 $m(t)$ がゼロに近づくにつれて、ロケットの速さ $u_{\mathrm{R}}(t)$ が、急激に、無限大へと向かって、発散していく様子を、見るコトができるでしょう(もちろん、ロケット全体の質量 $m(t)$ がゼロになるコトは、ありえませんけど……)。 □余談ですけど、実は、外力がない場合は、推進剤の消費速度 $\mu$ が一定でないとしても、推進剤を含んだロケット全体の質量 $m$ が同じならば、そのときのロケットの速さ $u_{\mathrm{R}}(m)$ は、必ず、同じ値になります。

となるコトは、すぐに分かります。つまり、ロケットは、推進剤を消費しながら加速して、時刻 $t_{\mathrm{P}}$ のときに、最大速度 $u_{\mathrm{R \cdot MAX}} \:$ に到達する――というワケです。(2.10)式より、外力がない場合は、時刻 $t \ge t_{\mathrm{P}} = m_{\mathrm{P}}/\mu$ におけるロケットの速さ(最大到達速度)$u_{\mathrm{R \cdot MAX}} \:$ が、 \[ u_{\mathrm{R \cdot MAX}} = \omega_{\mathrm{P}} \, \ln{\left( \frac{m_{0}}{m_{\mathrm{R}}} \right)} \quad = \omega_{\mathrm{P}} \, \ln{\left( 1 + \frac{m_{\mathrm{P}}}{m_{\mathrm{R}}} \right)} \tag{2.12} \]となるコトが分かります。(2.12)式より、外力がない場合は、ロケットの最大到達速度 $u_{\mathrm{R \cdot MAX}} \:$ が、推進剤の噴射速度 $\omega_{\mathrm{P}}$ と、$R \equiv m_{0}/m_{\mathrm{R}}$(この値は、一般に、「質量比」と呼ばれます)だけで決まる――という結論が、得られました。 □推力の大きさ $F_{\mathrm{T}}$ を決める重要な要素である、推進剤の消費速度 $\mu$ が、ロケットの最大到達速度 $u_{\mathrm{R \cdot MAX}} \:$ に影響しない――という結果は、ちょっとした驚きかも知れませんね。もちろん、推進剤の消費速度 $\mu$ を大きくすると、推力 $F_{\mathrm{T}}$ が大きくなり、ロケットの加速度は大きくなります。でも、その分、早く、推進剤を使い果たしてしまうので、加速時間が短くなります。2 つの効果が、ちょうど相殺される結果、推進剤の消費速度 $\mu$ が変化しても、ロケットの最大到達速度 $u_{\mathrm{R \cdot MAX}} \:$ は変化しない――というコトになるのです。もちろん、「とにかく、少しでも早く、最大到達速度 $u_{\mathrm{R \cdot MAX}} \:$ に到達したい」という場合には、推進剤の消費速度 $\mu$ を大きくしなければいけません。目的に応じて、手段を考えるコトが、ナニよりも重要です。 □さて、ココで、実際に、ロケットで宇宙旅行をするコトを、考えてみましょう。ロケットが、地表に落下せず、宇宙に留まるための方法の 1 つは、地球を周回する人工衛星になるコトです。そのような人工衛星になるためには、ロケットの速さが、目的の地球周回軌道の「軌道速度(orbital speed)」に、到達する必要があります。一般に、考える軌道が円軌道の場合、軌道速度 $v_{\mathrm{O}}$ は、重力と遠心力の釣り合いから、 で与えられます。地球周回軌道の場合には、軌道半径 $R_{\mathrm{O}}$ は、必ず、地球の半径より大きいハズなので、$v_{\mathrm{O}} \le 7.9 \times 10^{3}$ [$\mathrm{m/s}$] となります。$R_{\mathrm{O}}$ が大きくなるほど、$v_{\mathrm{O}}$ は小さくなるワケですけど、地表から、より遠くの軌道へ行く必要が生じます。そこで、なるべく、地表に近い軌道を目指すコトにして、さしあたり、ロケットの最大到達速度 $u_{\mathrm{R \cdot MAX}} \:$ として、$7.9 \times 10^{3}$ [$\mathrm{m/s}$] という値を、設定してみます。

\[

\qquad m_{\mathrm{P}} = \left( e^{u_{\mathrm{R \cdot MAX}} \ \ \ / \omega_{\mathrm{P}}} - 1 \right) m_{\mathrm{R}} \tag{2.14}

\]

□次に、推進剤の噴射速度 $\omega_{\mathrm{P}}$ について、考えてみましょう。ココでは、化学反応で生じた生成物を推進剤として使い、その化学反応で発生するエネルギーによって推進剤を噴射する――いわゆる「化学ロケット」について、ごく簡単に検討してみます。19 世紀当時から現在に至るまで、比較的、利用しやすい化学反応のうち、$1$ [$\mathrm{kg}$] の生成物が生じるときに発生するエネルギーが、最も大きいのは、水素と酸素から水蒸気を得る化学反応(水素の燃焼反応)です。水素の燃焼反応では、生成される水蒸気 $1$ [$\mathrm{kg}$] 当たり、およそ $1.34 \times 10^{7}$ [$\mathrm{J/kg}$] のエネルギー=標準生成熱が発生します。コレが、すべて、運動エネルギー $(1/2)\omega_{\mathrm{P}}^{2}$ に変換されると、推進剤の噴射速度 $\omega_{\mathrm{P}}$ は、およそ $5.18 \times 10^{3}$ [$\mathrm{m/s}$] になります。もちろん、この速さは、原理的に可能な最大速度であって、現実の推進剤の噴射速度 $\omega_{\mathrm{P}}$ は、コレよりも、必ず、小さくなります。実際には、標準生成熱の多くが、温度上昇などに使われて、そのすべてを、推進剤の運動エネルギーに変換できるワケではないからです。標準生成熱の何%を、推進剤の運動エネルギーに変換できるのかは、理論的にも、技術的にも、とても難しい問題ですけれど、おおざっぱに、少なめに見積もって、$20 \,$〜$\, 30 \, \%$ とした場合、推進剤の噴射速度 $\omega_{\mathrm{P}}$ は、$3 \times 10^{3}$ [$\mathrm{m/s}$] 前後になるコトが、期待できます(この計算についてや、別の化学反応、化学反応以外のエネルギーを使う場合のコトは、ぜひ、自分で調べてみて下さいね)。 □最後に、消費する推進剤の総質量 $m_{\mathrm{P}}$ を、考えましょう。(2.12)式より、$m_{\mathrm{P}}$ は、ただちに、 で与えられるコトが分かります。ココまでに想定してきた数値を代入すると、地球周回軌道への投入には、推進剤を除いたロケット本体の質量 $m_{\mathrm{R}}$ の、約 $13$ 倍の推進剤が必要である――という結果になりました。

□ところで、いまは、宇宙旅行の実現可能性を考えているので、「推進剤を除いたロケット本体」として、「人間が乗っている宇宙船」を想定する必要があります。目安として、軽トラックでは、乗員・貨物などを満載したときの「車両総重量」が、$1.2 \times 10^{3}$ [$\mathrm{kg}$] 弱のモノが多いみたいです。そこで、軽トラックほどの規模の「宇宙船」を、地球周回軌道へと打ち上げるには、$1.6 \times 10^{4}$ [$\mathrm{kg}$]($16$ [$\mathrm{t}$])程度の推進剤が必要――という結論になります。コレは、あまりにも非常識なコトに思えます。そもそも、$16$ [$\mathrm{t}$] もの推進剤を収容するタンクだけで、重量制限を超えてしまいそうです(容量 $200$ [リットル] のドラム缶の質量が、$17$ [$\mathrm{kg}$] 以上あるのです)。常識的に考えれば、「宇宙旅行は不可能」と、結論づけるほか、ありません。もしも、ツィオルコフスキー が、「多段式ロケット」のアイデアを思いついていなければ、いまでも、人類が宇宙に行くコトは、不可能だったかも知れません(多段式ロケットについては、ぜひ、自分で調べてみてね)。

という新たな関係式が得られます。コレは、「$x$ の値を $dx$ だけ変化させると、$y$ の値は $2x \, dx$ だけ変化する」というコトを、表しています。この(2.15)式の両辺を $y$ で割ると、次のようなカタチに、変形できます。 \[ \frac{dy}{y} = 2 \, \frac{dx}{x} \tag{2.16} \]この(2.16)式は、「$x$ の割合を $dx/x$ だけ変化させると、$y$ の割合は $2 \, dx/x$ だけ変化する」というコトを、表しています。ロケット工学者の立場で、「$\omega_{\mathrm{P}}$ を $1$ [$\mathrm{m/s}$] 高速化するのと、$m_{\mathrm{R}}$ を $1$ [$\mathrm{kg}$] 軽量化するのでは、どちらが、$u_{\mathrm{R \cdot MAX}} \:$ の増加量を、より大きくするか」を知りたいときには、(2.15)式のカタチの関係式が便利です。けれど、「$\omega_{\mathrm{P}}$ を $1 \, \%$ 高速化するのと、$m_{\mathrm{R}}$ を $1 \, \%$ 軽量化するのでは、どちらが、$u_{\mathrm{R \cdot MAX}} \:$ の増加率を、より大きくするか」を知りたいときには、(2.16)式のカタチの関係式のほうが便利です。実際の現場では、単位を揃えて(無次元化して)比較できる、(2.16)式のカタチの関係式のほうが、役に立つでしょう。 (2.17a)式から、推進剤の噴射速度 $\omega_{\mathrm{P}}$ を $1 \, \%$ 高速化させると、ロケットの最大到達速度 $u_{\mathrm{R \cdot MAX}} \:$ は同じ割合($1 \, \%$)だけ速くなる――というコトが、分かります。それに比べて、(2.17b)〜(2.17c)式より、$dm_{\mathrm{P}}/m_{\mathrm{P}}$ と $dm_{\mathrm{R}}/m_{\mathrm{R}}$ の係数の絶対値は、必ず、$1$ より小さくなります(証明は省略しますけど、定義より、$m_{\mathrm{P}}/m_{\mathrm{R}} > 0$ であるコトに注意)。すなわち、搭載可能な推進剤の質量 $m_{\mathrm{P}}$ を $1 \, \%$ 増量した場合、または、ロケット本体の質量 $m_{\mathrm{R}}$ を $1 \, \%$ 軽量化した場合は、ロケットの最大到達速度 $u_{\mathrm{R \cdot MAX}} \:$ は同じ割合($1 \, \%$)ほどには速くならない――というコトになります。したがって、もし、あなたがロケット工学者なら、まずは、ナニよりも、推進剤の噴射速度 $\omega_{\mathrm{P}}$ の高速化に取り組むべき――という結論が得られました。 □繰り返し、強調しなければいけませんけど、以上の結論は、あくまでも、「外力がない場合」という仮定のもとで、得られたモノです。たとえば、小惑星探査機「はやぶさ 2」などは、この仮定に当てはまると、考えても良いでしょう。したがって、あなたが、「はやぶさ 2」のイオンエンジン開発者ならば、推進剤の消費速度を考慮する必要はなく、さらに、機体の軽量化や、搭載する推進剤の増量よりも、優先すべきは、推進剤の噴射速度の高速化である――というコトになります。とは言え、もちろん、機体の軽量化や、搭載する推進剤の増量も、無視はできません。推進剤の噴射速度の高速化のために、機体の重量化や、搭載する推進剤の減量を強いるコトになる場合には、慎重な検討が必要になります(ちなみに、推進剤の消費速度の低下を強いるだけならば、気にする必要はありません)。 □しつこいようですけど、以上の結論は、あくまでも、「外力がない場合」という仮定のもとで、得られたモノです。外力がある場合には、異なる結論が得られるかも知れません。次に、重力がある場合について、ツィオルコフスキーの公式=(2.6)式を解いてみましょう。

□(2.18)式より、ただちに、$\omega_{\mathrm{P}}\mu > m_{0 \,} g$、すなわち、$F_{\mathrm{T}} > m_{0 \,} g$ という条件が満たされていなければ、そもそも、ロケットは、地表から飛び立てない(時刻 $t =0 $ のとき、$du_{\mathrm{R}}(t)/dt$ が正の値にならない)コトが分かります(コレは、ツィオルコフスキーの公式が、常識と一致するコトを示す一例と言えます)。先に想定した数値を代入すると、推進剤の消費速度 $\mu$ は、少なくとも、およそ $56$ [$\mathrm{kg/s}$](工事用の排水ポンプが 1 台あれば、十分可能な値)でなければいけない――というコトになります。また、このとき、推進剤を使い切るまでの時間 $t_{\mathrm{P}}$ は、およそ $285$ [$\mathrm{s}$] です。ただし、コレらは、外力がない場合の想定を用いて、得られた結果です。重力がある場合における見積もりを得るために、計算を続けるとしましょう。

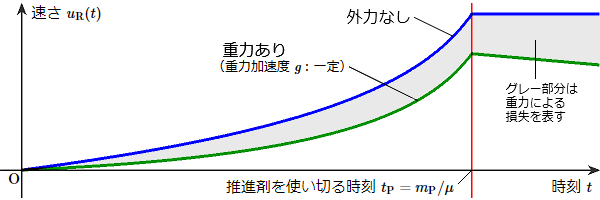

となります。(2.19a)〜(2.19b)式より、ただちに、推進剤を使い切った瞬間(時刻 $t_{\mathrm{P} \,}$)に、ロケットは最大到達速度 $u_{\mathrm{R \cdot MAX}} \:$ に達し、そのときの最大到達速度 $u_{\mathrm{R \cdot MAX}} \:$ は、 \[ u_{\mathrm{R \cdot MAX}} = \omega_{\mathrm{P}} \left\{ \ln{\left( 1 + \frac{m_{\mathrm{P}}}{m_{\mathrm{R}}} \right)} - \frac{m_{\mathrm{P}} g}{\omega_{\mathrm{P}} \mu} \right\} \quad = \omega_{\mathrm{P}} \left\{ \ln{\left( 1 + \frac{m_{\mathrm{P}}}{m_{\mathrm{R}}} \right)} - \frac{m_{\mathrm{P}} g}{F_{\mathrm{T}}} \right\} \tag{2.20} \]であるコトが分かります。外力がない場合の最大到達速度((2.12)式)と比べると、当然、重力に逆らって加速する場合のほうが、$u_{\mathrm{R \cdot MAX}} \:$ は小さくなっています。また、(2.19b)式から、外力がない場合と異なり、時刻 $t_{\mathrm{P}} = m_{\mathrm{P}}/\mu$ を過ぎると(つまり、推進剤を使い切ってしまうと)、ロケットの速さ $u_{\mathrm{R}}(t)$ は、時間の経過とともに、重力加速度 $g$ に比例して、遅くなっていくコトも明らかです。ココまでに得られた結果を、グラフに表したのが、次の図です。 □(2.20)式に、外力がない場合の想定で得ていた数値を代入した場合、ロケットの最大到達速度 $u_{\mathrm{R \cdot MAX}} \:$ は、およそ $5.2 \times 10^{3}$ [$\mathrm{m/s}$] にしかなりません。コレは、地球周回軌道に乗るために必要な $7.9 \times 10^{3}$ [$\mathrm{m/s}$] には足りません。推進剤の消費速度 $\mu$ の増加だけで、不足分を補おうとすると、$\mu = 1.8 \times 10^{3}$ [$\mathrm{kg/s}$] 程度になります。ココで想定している、水素の燃焼反応をエネルギー源とするロケットとして、日本が誇る最強の LE-7A エンジンでさえ、$\mu = 2.6 \times 10^{2}$ [$\mathrm{kg/s}$] 程度であるコトを考えると、コレは、かなり厳しい要求と感じます(ただし、LE-7A エンジンは、推進剤の噴射速度 $\omega_{\mathrm{P}}$ が、$\omega_{\mathrm{P}} = 4.3 \times 10^{3}$ [$\mathrm{m/s}$] 程度であり、ココで想定してきた $\omega_{\mathrm{P}} = 3 \times 10^{3}$ [$\mathrm{m/s}$] を、大きく上回ります)。外力がない場合でさえ、軌道速度に達するコトは、ほとんど不可能だというのに((2.14)式を参照)、さらに、重力に逆らって宇宙へ行くコトの「無謀さ」は、常軌を逸しています。ツィオルコフスキー が考え出した、「多段式ロケット」のアイデアがなければ、今でも、有人宇宙飛行は、現実していなかったでしょう(多段式ロケットについては、ぜひ、自分で調べてみて下さいね)。現在の宇宙開発の状況は、まさに、「奇跡」と呼ぶべきモノなのです。

コレらの関係式から、$\omega_{\mathrm{P}}, \ \mu, \ m_{\mathrm{P}}, \ m_{\mathrm{R}}$ を、それぞれ $1 \, \%$ 向上させたときに、ロケットの最大到達速度 $u_{\mathrm{R \cdot MAX}} \:$ の増加量がイチバン大きいのは、推進剤の噴射速度 $\omega_{\mathrm{P}}$ の高速化、次いで、ロケット本体の質量 $m_{\mathrm{R}}$ の軽量化であるコトが分かります(証明は省略しますけど、地表から飛び立つために、$\omega_{\mathrm{P}}\mu > m_{0 \,} g$ が成立しているコトに注意)。他方で、搭載する推進剤の質量 $m_{\mathrm{P}}$ を増量すると、ロケットは重くなるので、重力に逆らって加速する場合に、ロケットの最大到達速度 $u_{\mathrm{R \cdot MAX}} \:$ に与える影響が、気になるトコロです。(2.21c)式より、搭載する推進剤の質量 $m_{\mathrm{P}}$ を増量すると、ロケットの最大到達速度 $u_{\mathrm{R \cdot MAX}} \:$ は、必ず、増加するコトが分かります(ココでも、$\omega_{\mathrm{P}}\mu > m_{0 \,} g$ に注意)。ただし、ロケット本体の質量 $m_{\mathrm{R}}$ の軽量化のほうが、効果は大きいので、搭載する推進剤の質量 $m_{\mathrm{P}}$ の増量のために、推進剤タンクを大型化するなどして、ロケット本体の質量 $m_{\mathrm{R}}$ が増加してしまうと、逆効果になりかねません。もし、あなたがロケット工学者なら、(2.21a)〜(2.21d)式を、注意深く比較・検討して、ロケットの性能向上のための、ベストな方法を探らなければいけない――というコトになりそうです。コレは、とても難しく、悩ましい仕事になるに、違いありません。 □ちなみに、推進剤の消費速度 $\mu$ の増加と、搭載する推進剤の質量 $m_{\mathrm{P}}$ の増量で、最大到達速度 $u_{\mathrm{R \cdot MAX}} \:$ に与える影響の大きさを比較すると、(2.21b)〜(2.21c)式より、推力 $F_{\mathrm{T}}$ が $2m_{0 \,} g$ 以下のときには、推進剤の消費速度 $\mu$ の増加の影響のほうが大きく、推力 $F_{\mathrm{T}}$ が $2m_{0 \,} g$ 以上のときには、搭載する推進剤の質量 $m_{\mathrm{P}}$ の増量の効果のほうが大きくなるコトが、分かります。つまり、推力 $F_{\mathrm{T}}$ の大きさが十分でない場合は、推進剤の消費速度 $\mu$ を増加するコトに努めるべきだし、推力 $F_{\mathrm{T}}$ が十分に大きいなら、搭載する推進剤の質量 $m_{\mathrm{P}}$ を増量するコトに注力したほうが良い――というワケです。とは言え、いずれにせよ、推進剤の噴射速度 $\omega_{\mathrm{P}}$ の高速化の効果のほうが、圧倒的に大きいというコトは、忘れてはいけません。

となるコトが分かります。見方を変えれば、重力に逆らって加速するロケットは、最大到達速度に関して、この重力損失の分だけ、「性能が落ちる」と、みなすコトができます。外力がない場合でさえ、軌道速度に到達するコトは、とても困難なのですから、この「性能低下=重力損失」を、できるだけ小さく抑えたいと考えるのは、当然です。(2.22)式より、重力損失を小さくするには、搭載する推進剤の質量 $m_{\mathrm{P}}$ を減量するか、推進剤の消費速度 $\mu$ を増加するかの、どちらかしかありません。ところが、搭載する推進剤の質量 $m_{\mathrm{P}}$ を減量すると、(2.21c)式より、ロケットの最大到達速度 $u_{\mathrm{R \cdot MAX}} \:$ が減少してしまいます。コレでは、本末転倒です。結局、重力損失を小さくするには、推進剤の消費速度 $\mu$ を増加させるしかありません。このように、外力がない場合には、ほとんど考慮する必要のなかった、推進剤の消費速度 $\mu$ が、重力に逆らって加速する場合には、とても重要な要素となります。重力中を飛行するロケットも、外力がない宇宙空間を飛行するロケットも、飛行原理は同じなのに、その設計思想は、かなり異なったモノにならざるをえない――というコトが、良く分かります。 もし、あなたがロケット工学者なら、最大到達速度 $u_{\mathrm{R \cdot MAX}} \:$ を与える(2.20)式と、最大到達速度 $u_{\mathrm{R \cdot MAX}} \:$ に達したときのロケットの位置 $x_{\mathrm{P}}$ を与える(2.23)式の両方を睨みながら、具体的に、どのようなロケットを目指し、ナニを重視して開発するのか、そのグランドデザインを検討するコトになるのかも知れませんね。 □もちろん、地表から打ち上げられたロケットが、ずっと、垂直に(重力と逆向きに)上昇している限り、地球周回軌道には入れません。実際の地球周回軌道への投入では、重力の向きと推力の向きの関係は、非常に複雑になります。でも、簡単のため、ココでは、このまま、単純化した設定で、計算を続けましょう。 □「ラグランジュの未定乗数法」を知っている人は、「目指す地球周回軌道の高さ $x_{\mathrm{P}}$ が与えられたなら、(2.23)式を満たし、かつ、(2.20)式の最大到達速度 $u_{\mathrm{R \cdot MAX}} \:$ を最大化する、最適な $\omega_{\mathrm{P}}, \ \mu, \ m_{\mathrm{P}}, \ m_{\mathrm{R}}$ の組み合わせを、求めるコトができるのでは?」と、考えるかも知れません。けれど、実際に試してみると、条件を満たすような $\omega_{\mathrm{P}}, \ \mu, \ m_{\mathrm{P}}, \ m_{\mathrm{R}}$ の組み合わせは、存在しない(専門用語で言うなら、「少なくとも、$\omega_{\mathrm{P}}, \ \mu, \ m_{\mathrm{P}}, \ m_{\mathrm{R}} > 0$ を満たす場所には、停留点は、存在しない」)というコトが、すぐに分かります。 □興味深いコトに、$m_{\mathrm{P}}$ と $m_{\mathrm{R}}$ の値は固定されたモノとして、$\omega_{\mathrm{P}}, \ \mu$ の組み合わせを調べると、(2.23)式を満たしたまま、いくらでも、$u_{\mathrm{R \cdot MAX}} \:$ を大きくできる(有限の最大値が存在しない)コトが分かります。逆に、(2.23)式を満たし、$u_{\mathrm{R \cdot MAX}} \:$ を最小化するような、(有限の値を持つ)$\omega_{\mathrm{P}}, \ \mu$ の組み合わせなら、存在します(詳しくは、長くなるので割愛します)。そして、$\mu$ の値にかかわらず、$\omega_{\mathrm{P}}$ が、 という条件を満たしていないと、ロケットは、推進剤を使い切る時刻 $t_{\mathrm{P}}$ までに、高さ $x_{\mathrm{P}}$ に到達できない――というコトが、分かります。つまり、(2.24)式が、条件を満たす、最小の $\omega_{\mathrm{P}}$ を与えます。

\[

\qquad m_{\mathrm{R}} \, \left\{ \frac{1}{2} \, \frac{m_{\mathrm{R}} g}{\omega_{\mathrm{P}} \mu} - \frac{1}{2} \, \frac{\omega_{\mathrm{P}} \mu}{m_{\mathrm{R}} g} + \ln{\left( \frac{\omega_{\mathrm{P}} \mu}{m_{\mathrm{R}} g} \right)} \right\} \le \frac{\mu}{\omega_{\mathrm{P}}} \, x_{\mathrm{P}} \tag{2.25}

\]

□さらに、今度は、$\omega_{\mathrm{P}}$ と $\mu$ の値が固定されたモノとして、$m_{\mathrm{P}}, \ m_{\mathrm{R}}$ の組み合わせを調べると、(2.23)式を満たしたまま、いくらでも、$u_{\mathrm{R \cdot MAX}} \:$ を大きくできる(有限の最大値が存在しない)コトが分かります。逆に、(2.23)式を満たし、$u_{\mathrm{R \cdot MAX}} \:$ を最小化するような、(有限の値を持つ)$m_{\mathrm{P}}, \ m_{\mathrm{R}}$ の組み合わせは、存在します(その組み合わせは、$\omega_{\mathrm{P}}\mu = m_{0 \,} g$ を満たします)。そして、$m_{\mathrm{P}}$ の値にかかわらず、$m_{\mathrm{R}}$ が、 という条件を満たしていないと、ロケットは、推進剤を使い切る時刻 $t_{\mathrm{P}}$ までに、高さ $x_{\mathrm{P}}$ に到達できない――というコトが、分かります。つまり、(2.25)式が、条件を満たす、最大の $m_{\mathrm{R}}$ を与えます。

□このように、重力に逆らって加速するロケットでは、目的や、現有技術の水準などによって、最適となる $\omega_{\mathrm{P}}, \ \mu, \ m_{\mathrm{P}}, \ m_{\mathrm{R}}$ の組み合わせが、さまざまに、変わりえます。したがって、設計の方向性や、開発の方針についての、「唯一の正しい答え」といったモノは、存在しないと思われます。実際に、現在、さまざまな目的のために、さまざまな設計思想のもとで開発された、たくさんの種類のロケットが、活躍しています。ココでは、単段式ロケットで、地球周回軌道を目指すコトを、想定してきましたけど(それは、技術的に、あまりに非現実的であるコトが、明らかになりましたけど)、多段式ロケットや、弾道ロケットなどでは、別の設計思想が、必要になってくるに違いありません。ぜひ、具体的に、比較・検討してみて下さいね。

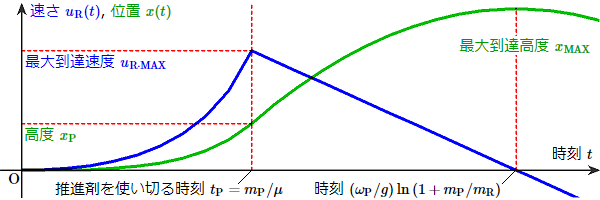

(2.26b)式より、ロケットの最大到達高度 $x_{\mathrm{MAX}} \:$ は、ただちに、 \[ x_{\mathrm{MAX}} = x_{\mathrm{P}} + \frac{1}{2g} \, u_{\mathrm{R \cdot MAX}}^{2} \tag{2.27} \]で与えられるコトが分かります。最後に、ロケットが重力に逆らって加速する場合の、打ち上げからの時刻 $t$ と、ロケットの速さ $u_{\mathrm{R}}(t)$、および、位置 $x(t)$ の関係を、グラフにまとめると、次の図のようになります。 □実際のロケット・宇宙開発の現場では、「比推力」、「LEO(Low Earth Orbit:地球低軌道)打ち上げ能力」、「GTO(Geostationary Transfer Orbit:静止トランスファ軌道)打ち上げ能力」など、ココでは紹介しなかった用語が、たくさん使われています。ココまでのハナシを理解できたなら、コレらの概念が、ココまでのハナシと、どのように関わり、なぜ必要なのか――きっと、より深く、より自然に、納得できるハズです。詳しくは、ぜひ、自分で調べて、コレらの専門用語を、使いこなして下さいね。

□ちなみに、慣性抵抗は、運動量の保存則から、導かれます。いま、断面積 $S$ のロケットが、速さ $u_{\mathrm{R}}$ で飛行しているとしましょう。このロケットが、時刻 $t \,$〜$\, t+\varDelta t$ のあいだに、衝突する空気の体積 $\varDelta V$ は、$\varDelta V = Su_{\mathrm{R}}\varDelta t$ となります。ロケットとの衝突によって、この空気は、ロケットに押しつけられ、ロケットと同じ速さ $u_{\mathrm{R}}$ で運動するコトになる――と仮定します。空気の密度を $\rho$ とすると、空気の運動量変化 $\varDelta p$ は、$\varDelta p = \rho Su_{\mathrm{R}}\varDelta t \cdot u_{\mathrm{R}} = \rho Su_{\mathrm{R}}^{2}\varDelta t$ で表されます。空気の運動量変化 $\varDelta p$ は、空気に加えられた力積 $f_{\mathrm{AIR} \,}\varDelta t$ に等しいコトから、この衝突で空気が受けた力 $f_{\mathrm{AIR} \,}$ は、$f_{\mathrm{AIR} \,} = \rho Su_{\mathrm{R}}^{2}$ となるコトが分かります。「作用・反作用の法則」より、このとき、ロケットにはたらく力 $f$ は、$f = -f_{\mathrm{AIR} \,} = -\rho Su_{\mathrm{R}}^{2}$ となります。ココで、定数 $\kappa \equiv \rho S$ と定義すれば、慣性抵抗の公式が得られます。もちろん、コレは、実際に起きている現象を、あまりに単純化しすぎている――と、思われるかも知れません。でも、この公式は、実測値と、おおむね、一致するようです。したがって、以下では、この慣性抵抗の公式を使いたいと思います。なお、地表では、大気密度 $\rho \simeq 1.23$ [$\mathrm{kg}/\mathrm{m}^{3}$] なので、H-IIA ロケット(断面積 $S \simeq 12.6$ [$\mathrm{m}^{2}$])の場合は、$\kappa \simeq 15.5$ [$\mathrm{kg}/\mathrm{m}$]、イプシロンロケット(断面積 $S \simeq 5.31$ [$\mathrm{m}^{2}$])の場合は、$\kappa \simeq 6.53$ [$\mathrm{kg}/\mathrm{m}$] となります。

となります。以下では、簡単のため、慣性抵抗の公式に出てくる係数 $\kappa$ は、一定とします。もちろん、空気が薄くなれば、慣性抵抗は小さくなります。コレは、係数 $\kappa$ が小さくなるコトを、意味します。でも、そのコトを考慮に入れた計算は、とてもタイヘンです。そこで、ココでは、係数 $\kappa$ が一定の場合だけを、計算します。係数 $\kappa$ が一定のとき、(2.28)式の微分方程式は、簡単に解くコトができます。初期条件として、時刻 $t = 0$ のときのロケットの速さ(初速度)$u_{\mathrm{R0}}$ を、$u_{\mathrm{R0}} = 0$ とすると、推進剤を使い切るまでについては(いろいろな解法や表記法がありますけど、一例として)、 \[ t \leq t_{\mathrm{P}} = \frac{m_{\mathrm{P}}}{\mu} \mbox{ のとき:} \ \int_{0}^{u_{\mathrm{R}}(t)}{\left( \frac{1}{\omega_{\mathrm{P}} \mu - \kappa u_{\mathrm{R}}^{2}} \right) \, du_{\mathrm{R}}} = \int_{0}^{t}{\left( \frac{1}{m_{0} - \mu t} \right) \, dt} \tag{2.29} \]ココで、「部分分数分解」と呼ばれる数学テクニックを用いると、 \[ \frac{1}{\omega_{\mathrm{P}} \mu - \kappa u_{\mathrm{R}}^{2}} = \frac{1}{2 \sqrt{\mathstrut \omega_{\mathrm{P}} \mu \kappa}} \left( \frac{1}{\sqrt{\omega_{\mathrm{P}} \mu / \kappa} - u_{\mathrm{R}}} + \frac{1}{\sqrt{\omega_{\mathrm{P}} \mu / \kappa} + u_{\mathrm{R}}} \right) \tag{2.30} \]と変形できるので、(2.29)式の積分は、簡単になります。結果だけを示すと、ロケットの速さ $u_{\mathrm{R}}(t)$ は、 \[ t \leq t_{\mathrm{P}} = \frac{m_{\mathrm{P}}}{\mu} \mbox{ のとき:} \ u_{\mathrm{R}}(t) = \sqrt{\frac{\omega_{\mathrm{P}} \mu}{\kappa}} \, \left\{ \frac{1 - \left( 1 - \frac{\mu}{m_{0}} \, t \right)^{2 \sqrt{\omega_{\mathrm{P}} \, \kappa / \mu}}}{1 + \left( 1 - \frac{\mu}{m_{0}} \, t \right)^{2 \sqrt{\omega_{\mathrm{P}} \, \kappa / \mu}}} \right\} \tag{2.31} \]と表されます。もちろん、慣性抵抗がある場合も、ロケットが最大到達速度 $u_{\mathrm{R \cdot MAX}} \:$ に達するのは、推進剤を使い切った瞬間(時刻 $t_{\mathrm{P} \,}$)で、そのときの最大到達速度 $u_{\mathrm{R \cdot MAX}} \:$ は、次の式で与えられます。 \[ u_{\mathrm{R \cdot MAX}} = \sqrt{\frac{\omega_{\mathrm{P}} \mu}{\kappa}} \, \left\{ \frac{\left( 1 + \frac{m_{\mathrm{P}}}{m_{\mathrm{R}}} \right)^{2 \sqrt{\omega_{\mathrm{P}} \, \kappa / \mu}} - 1}{\left( 1 + \frac{m_{\mathrm{P}}}{m_{\mathrm{R}}} \right)^{2 \sqrt{\omega_{\mathrm{P}} \, \kappa / \mu}} + 1} \right\} \tag{2.32} \]なお、推進剤を使い切ったあとの、ロケットの速さ $u_{\mathrm{R}}(t)$ は、結果だけを示すと、次のとおりとなります。 \[ t > t_{\mathrm{P}} = \frac{m_{\mathrm{P}}}{\mu} \mbox{ のとき:} \ u_{\mathrm{R}}(t) = \left\{ \frac{\kappa}{m_{\mathrm{R}}} \left( t - \frac{m_{\mathrm{P}}}{\mu} \right) + \frac{1}{u_{\mathrm{R \cdot MAX}}} \right\}^{{\large -1}} \tag{2.33} \]

外力がない場合も、重力に逆らって加速する場合も、推進剤を使い切るまで、ロケットの加速度は、時間の経過とともに、大きくなっていきます。でも、慣性抵抗の係数 $\kappa$ が十分に大きい場合には、ある時刻までは、時間の経過とともに、大きくなっていた加速度が、その時刻を境に、逆に、時間の経過とともに、小さくなっていく――そのような特別な時刻、すなわち、「変曲点」が存在するコトになります(ちなみに、変曲点に到達する前に、推進剤を使い切る時刻 $t_{\mathrm{P}}$ に達してしまう場合も、ありえます)。ココで、再び、(2.31)式を見返すと、慣性抵抗がある場合、ロケットの速さ $u_{\mathrm{R}}$ には、いわゆる「終端速度(terminal velocity)」$u_{\mathrm{T}} = \sqrt{\smash[b]{\mathstrut \omega_{\mathrm{P}}\mu/\kappa}}$ が存在するコトが、分かります。慣性抵抗の係数 $\kappa$ が十分に大きい場合は、ロケットの速さ $u_{\mathrm{R}}$ は、漸近的に、終端速度に近づいていきます。でも、慣性抵抗の係数 $\kappa$ が小さい場合には、終端速度に達する前に、推進剤が尽きてしまいます。いずれにせよ、ロケットは、終端速度を超えるコトができません。そんなワケで、ココまで計算してきた結果を、分かりやすく示したのが、下の図です。 |

■3. 必要な準備(2) ―― 特殊相対論における基本的な関係式 |

■さて、ココからは、「特殊相対論的に正しいツィオルコフスキーの公式」について、考えていきます。まず、必要となる、特殊相対論の基本的な関係式を、簡単に、おさらいしておきましょう。ココでは、「特殊相対論的に正しいツィオルコフスキーの公式」を導くのに、最低限、必要となる事柄のみを、復習するコトにします。 □ちなみに、上の「ウラシマ効果」の例は、ロケット本体の質量と同じだけの質量の推進剤を、ロケットに乗っている観測者から見て、光速の $0.8$ 倍の速さで噴射し、$60$ [分間] で使い切った、その瞬間における、お互いの時計が示す時刻を、計算してみた結果です。ただし、化学ロケットの場合、推進剤の噴射速度は、光速の $5.8$ 万分の $1$ 倍が、原理的な限界です。実際には、「光速の $0.8$ 倍」という噴射速度を、実現するエネルギー源と推進剤は、なかなか、見つけられないかも知れません。 □ところで、特殊相対論の世界における、時刻の測定について、ココで、改めて、確認しておきましょう。2 つの時計が、同じ場所にあれば、コレらの時計の時刻を比較するのに、ナンの問題もありません。でも、2 つの時計が、離れた場所(たとえば、地球と火星)にある場合、コレらの時計の時刻を比較するコトは、簡単ではありません。光の進む速さが有限なので、「まさに、いま、この瞬間に、時計が示している時刻」の情報が、観測者に届くまでに、時間が経過し、時刻が変化してしまうからです。もし、離れた場所にある時計と観測者の位置関係が、変化しないのであれば――言い換えると、「離れた場所にある時計が、観測者に対して静止しているならば」、この問題を解決するコトができます(詳しくは、『「動いている時計は、遅くなる」の間違いを暴く!』を参照)。 □いま、空間のあらゆる場所に、時計が置いてあるとしましょう。コレらの時計は、すべて、慣性系にいる観測者に対して静止しているとします。お互いに静止しているので、慣性系にいる観測者が持つ時計と、他のすべての時計は、時刻を正しく比較するコトができます。そこで、コレらすべての時計は、慣性系にいる観測者が持つ時計と、正確に、時刻を合わせてあるモノとして、「慣性系にある時計」と名づけましょう。もちろん、慣性系にある、どの 2 つの時計のあいだの距離も、レーザー測距の原理を用いて、正しく測定できます。この距離を、「慣性系で測った距離」と呼び、記号 $x$ で表すコトにしましょう。 □他方で、「加速度運動する観測者に対して、静止している時計」を、特殊相対論の世界で、矛盾なく定義するコトは、恐らく、できないと思われます(詳しくは、『特殊相対論で、加速度運動。そして、ウラシマ効果 & 等価原理へ。』を参照)。よって、ロケットに乗っている観測者には、自分が持つ時計の時刻と、離れた場所にある時計の時刻を、正しく比較する手段がありません。さらに、離れた場所にある時計までの距離も、測る手段はありません。つまり、「ロケットに乗っている観測者が測った距離」といったモノは、定義ができないのです。とは言え、いま、自分がいる場所に置いてある(自分と同じ場所にある)「慣性系にある時計」の時刻なら、(たとえ、一瞬で通り過ぎてしまうとしても)自分が持つ時計の時刻と、正しく比較するコトができます。さらに、たくさんの「慣性系にある時計」のうち、自分と同じ場所にあるのが、どの時計なのかを確認するコトで、「慣性系で測った距離」の情報も得られます。このように、特殊相対論の世界では、測定できる物理量と、できない物理量を、判断するコトが大切になります。また、ある観測者によって測定される物理量を、別の観測者が、どのように知り得るのかを考えるコトも、とても有益です。

が成り立ちます。コレは、「(同じ場所で、)同じ瞬間に、同じ物理量を観測すれば、同じ観測値が得られる」という、当たり前のコトを、厳密に述べただけです。でも、このコトを、最初に確認しておくと、あとで、複雑な計算(特に、変数変換とか)をしていくときに、自信をもって、計算を進めていくコトができるでしょう。 □ちなみに、特殊相対論の世界では、「慣性系にいる観測者から見たロケットの速さ $u_{\mathrm{R}}$」と「ロケットに乗っている観測者から見たロケットの速さ $\omega_{\mathrm{R}}$」は、「同じ物理量」ではありません。だから、もちろん、$u_{\mathrm{R}}(t) = \omega_{\mathrm{R}}(t)$ や $u_{\mathrm{R}}(t) = \omega_{\mathrm{R}}(\tau)$ などは、一般に、成り立ちません。他にも、時間と空間(距離)に関わる物理量は、一般に、観測者が異なると、同じ物理量として扱うコトはできませんので、注意が必要です。 □他方で、質量 $m$ や、電気量 $q$ は、時間と空間(距離)に依らない、質点に固有の属性(物理量)です。したがって、コレらは、観測者が異なっても(観測者の運動状態に依らずに)、「同じ物理量」として扱うコトができます。「慣性系にいる観測者から見た(任意の質点の)質量」と「ロケットに乗っている観測者から見た(同じ質点の)質量」は、別々の物理量であると考える必要がない――というワケです。 □ある物理量に対して、観測者が違う場合にも、「同じ物理量」として扱えるのかどうかは、特殊相対論的に正しい運動方程式や、マクスウェルの方程式を、ローレンツ変換した結果に、「相対性原理」を適用するコトで、明確に、判別できます。ただ、たとえ、判別できなくても、心配は要りません。もし、実際には、「同じ物理量」として扱えるのならば、別々の物理量であると仮定して計算したとしても、結局は、「両者は、常に同じ値でなければいけない(同じ物理量でなければいけない)」という結果が得られるからです。 □なお、(3.1)式が成り立つコトを説明したので、この節では、煩雑さを避けるために、時間変数の明示を、省略します(たとえば、$u_{\mathrm{R}}(t)$ や $u_{\mathrm{R}}(\tau)$ のようには書かずに、$u_{\mathrm{R}}$ とだけ書きます)。

次に、慣性系にいる観測者から見たロケットの加速度 $a_{\mathrm{R}} = du_{\mathrm{R}}/dt$ と、ロケットに乗っている観測者が感じる加速度 $\alpha_{\mathrm{R}} = d\omega_{\mathrm{R}}/d\tau$ のあいだに成り立つ関係式は、以下のようになります。 \[ a_{\mathrm{R}} = \left\{ 1 - \left( \frac{u_{\mathrm{R}}}{c} \right)^{2} \right\}^{3/2} \, \alpha_{\mathrm{R}} \qquad \mbox{すなわち} \qquad \frac{du_{\mathrm{R}}}{dt} = \left\{ 1 - \left( \frac{u_{\mathrm{R}}}{c} \right)^{2} \right\}^{3/2} \, \frac{d\omega_{\mathrm{R}}}{d\tau} \tag{3.3} \]ココに現れている $u_{\mathrm{R}}$ は、慣性系にいる観測者から見たロケットの速さですけど、上で説明したように、この値は、ロケットに乗っている観測者も、逐次、知るコトができます。このとき、ロケットに乗っている観測者は、自分が持つ時計の時刻 $\tau$ に基づいて、$u_{\mathrm{R}}$ の時間変化を、($du_{\mathrm{R}}/dt$ ではなくて)$du_{\mathrm{R}}/d\tau$ であると判断するハズです。(3.2)〜(3.3)式より、$du_{\mathrm{R}}/d\tau$ について、次の関係式が成り立つコトが分かります。 \[ \frac{du_{\mathrm{R}}}{d\tau} = \frac{dt}{d\tau} \, \frac{du_{\mathrm{R}}}{dt} = \frac{1}{\sqrt{1 - ( u_{\mathrm{R}}/c )^{2}}} \, \frac{du_{\mathrm{R}}}{dt} \quad = \left\{ 1 - \left( \frac{u_{\mathrm{R}}}{c} \right)^{2} \right\} \, \frac{d\omega_{\mathrm{R}}}{d\tau} \tag{3.4} \]□(3.2)式の導出は、『任意の方向へ運動する慣性系に対するローレンツ変換、そして、特殊相対論的に正しい運動方程式へ。』の(2.9)〜(2.10)式を参照。ただし、ココでは、ロケットに乗っている観測者から見た、ロケットの速さ $\omega_{\mathrm{R}}$(上記記事(2.9)〜(2.10)式の $\boldsymbol{\omega}$ に相当)が、常に $\omega_{\mathrm{R}} = 0$ であるコトに注意。(3.3)式の導出は、『特殊相対論で、加速度運動。そして、ウラシマ効果 & 等価原理へ。』の(4.1)式を参照。

となり、ロケットに乗っている観測者から見た、この質点が持つ運動量を $p_{\kappa}$、エネルギーを $K_{\kappa}$ で表すと、 \[ \mbox{運動量:} p_{\kappa} = \frac{m \omega}{\sqrt{1 - ( \omega/c )^{2}}} \, , \qquad \mbox{エネルギー:} K_{\kappa} = \frac{mc^{2}}{\sqrt{1 - ( \omega/c )^{2}}} \tag{3.7} \]となるコトが知られています(『任意の方向へ運動する慣性系に対するローレンツ変換、そして、特殊相対論的に正しい運動方程式へ。』の(7.1a)〜(7.1b)式を参照)。 □質点の速さがゼロ($u = 0$ または $\omega = 0$)の場合でも、質点の質量 $m$ がゼロでないならば、質点が持つエネルギーはゼロにならないコトに注意しましょう。すなわち、熱や光と同じように、質量も、それ自体が、エネルギーを持つのです。しかも、(3.6)〜(3.7)式により、そのエネルギーの大きさは、質点の速さとも、密接に関わっているコトが分かります。そこで、質量と速さの両方に依存する、このエネルギー($K_{k}$ および $K_{\kappa \,}$)を、「質量=運動エネルギー」と呼びましょう(注:コレは、藤野の造語です)。

が成り立ちます。たとえば、1 次元の運動の場合には、(3.9)式が、常に成り立つコトになります。ただし、ニュートン力学の世界と、特殊相対論の世界では、運動方程式のカタチが異なるコトに、注意が必要です。力の定義そのものに、関わるハナシだからです。とは言え、「特殊相対論的に正しいツィオルコフスキーの公式」の計算には、直接、影響するコトはないので、ココでは、深入りせずに、先に進みましょう(興味があるならば、『任意の方向へ運動する慣性系に対するローレンツ変換、そして、特殊相対論的に正しい運動方程式へ。』の、特に、第 5 節と第 6 節を参照してみて下さい)。ちなみに、次節以降では、実際に、「特殊相対論的に正しいツィオルコフスキーの公式」を導きますけど、第 2 節で、「ニュートン力学的に正しいツィオルコフスキーの公式」を導いたときと同様に、簡単のため、1 次元の運動((3.9)式が成り立つ場合)だけを考えます。 |

■4. 特殊相対論的に正しいツィオルコフスキーの公式(1) ―― 化学ロケット編 |

■前置きが、随分と長くなりましたけど、ようやく、ココから、「特殊相対論的に正しいツィオルコフスキーの公式」について、本格的な検討を始めるコトができます。まずは、「特殊相対論的に正しいツィオルコフスキーの公式」を、実際に、導いてみましょう。基本的な導き方は、ココまでに復習してきた、「ニュートン力学的に正しいツィオルコフスキーの公式」の導出と、ほとんど同じです。ただし、「エネルギーの保存則」の扱いが、両者で異なるコトが、決定的に重要です。推進剤を噴射するには、エネルギーが必要ですけど、ニュートン力学の世界では、推進剤を噴射するのに、どんなエネルギーを使うのかは考慮せずに、運動量の保存則を考えるコトができました。でも、特殊相対論の世界では、そうはいきません。とても大きな問題が、2 つ、あるからです。それぞれの問題について、詳しく検討してみましょう。 と仮定しましょう。つまり、「ロケットに乗っている観測者から見た推進剤の消費速度 $\mu$ は、一定とする」と仮定するワケです。もちろん、この $\mu$ の値は、慣性系にいる観測者から見た推進剤の消費速度 $-dm(t)/dt$ と、同じにはなりません。実際、(3.1)式と(3.2)式より、「合成関数の微分の法則」を用いて、 \[ -\frac{dm(t)}{dt} = -\frac{dm(\tau(t))}{dt} = -\frac{d\tau(t)}{dt}\frac{dm(\tau)}{d\tau} = \sqrt{1 - \left( \frac{u_{\mathrm{R}}(t)}{c} \right)^{2}} \ \mu \quad \mbox{($\, \mu$ は定数)} \tag{4.2} \]となるコトが分かります。(4.2)式は、たとえ、ロケットに乗っている観測者から見て、推進剤の消費速度 $\mu$ が一定であったとしても、慣性系にいる観測者から見たら、それは、もはや、一定ではない――というコトを、示しています。つまり、慣性系にいる観測者から見たロケットの速さ $u_{\mathrm{R}}(t)$ が大きくなるほど、慣性系にいる観測者から見た推進剤の消費速度 $-dm(t)/dt$ は小さくなるのです。さらに、ロケットの速さ $u_{\mathrm{R}}(t)$ が、光速 $c$ に到達すると、慣性系にいる観測者から見た推進剤の消費速度は、ゼロになります。推進剤を消費しなければ、当然、ロケットは、加速できません。よって、慣性系にいる観測者から見たロケットの速さ $u_{\mathrm{R}}(t)$ は、光速 $c$ を超えられない――というコトになります。 □なぜ、このようなコトが、起きるのでしょうか。実は、コレには、「ウラシマ効果」が影響しています。慣性系にある時計の時刻 $t$ と、ロケットに乗っている観測者が持つ時計の時刻 $\tau$ のあいだには、(3.2)式の関係がありました。(3.2)式は、次のように書き直すコトができます。 ココで、$\sqrt{\smash[b]{\mathstrut 1-(u_{\mathrm{R}}/c)^{2}}}$ の値は、必ず、$1$ 以下であるコトに注意すると、ただちに、

\[

\qquad \lvert d\tau \rvert \leq \lvert dt \rvert \tag{4.4}

\]

という関係が、必ず、成り立つコトが分かります。たとえば、慣性系にある時計で $1$ 秒が経過したときに($dt = 1$ [秒])、ロケットに乗っている観測者が持つ時計は $1$ 秒未満しか経過していない($d\tau \leq 1$ [秒])――というコトになります。すなわち、慣性系にある時計よりも、ロケットに乗っている観測者が持つ時計のほうが、必ず、進み方が遅くなるのです(「慣性系にいる観測者が持つ時計」ではなく、「慣性系にある時計」であるコトに注意。詳しくは、『「動いている時計は、遅くなる」の間違いを暴く!』を参照)。

□さらに、$u_{\mathrm{R}}= c$ のときには、$\sqrt{\smash[b]{\mathstrut 1-(u_{\mathrm{R}}/c)^{2}}} = 0$ となります。このとき、ロケットに乗っている観測者の立場で見た場合、ロケットに乗っている観測者が持つ時計の時間が少しでも経過すると($d\tau > 0$ [秒])、慣性系にある時計では無限大の時間が経過しなければいけないコトになります($dt = \infty$ [秒])。他方で、慣性系にいる観測者の立場では、慣性系にある時計の時間がどれだけ経過しても($dt > 0$ [秒])、ロケットに乗っている観測者が持つ時計の時間は経過しないコトになります($d\tau = 0$ [秒])。このコトは、当然、慣性系にいる観測者から見た推進剤の消費速度 $-dm(t)/dt$ にも、影響を与える――というワケです。

□ちなみに、「ロケットに乗っている観測者から見て、ロケットの速さ $\omega_{\mathrm{R}}$ が、常に $\omega_{\mathrm{R}} = 0$ であるなら、$\omega_{\mathrm{R}}(\tau)$ だけでなく、$\omega_{\mathrm{R}}(\tau+\varDelta \tau)$ も、ゼロになるのでは?」と思ったかも知れません。実は、「どの時刻の観測者から見た速さなのか?」が、その疑問を解く鍵となります。確かに、「時刻 $\tau+\varDelta \tau$ の時点におけるロケットに乗っている観測者」にとっては、$\omega_{\mathrm{R}}(\tau+\varDelta \tau) = 0$ です。でも、いま、知りたいのは、「時刻 $\tau$ の、その瞬間における、ロケットの運動を表す微分方程式」です。だから、あくまでも、「時刻 $\tau$ の時点におけるロケットに乗っている観測者」を基準にして、考えなければいけません。すなわち、「この問題に関しては、$\omega_{\mathrm{R}}(\tau+\varDelta \tau)$ は、時刻 $\tau$ の時点におけるロケットに乗っている観測者から見た、時刻 $\tau+\varDelta \tau$ の時点におけるロケットの速さである」――というコトになります。

と表せます。ただし、推進剤の噴射前後における質量の関係については、質量欠損 $\varDelta m_{\mathrm{D}}$ が存在するために、「ニュートン力学的に正しいツィオルコフスキーの公式」を導出したときとは異なるコトに、注意が必要です。「ニュートン力学的に正しいツィオルコフスキーの公式」における(2.2)式に相当する関係式は、ココでは、 \[ m(\tau + \varDelta \tau) = m(\tau) - \varDelta m_{\mathrm{P}} - \varDelta m_{\mathrm{D}} \tag{4.6} \]となります。この(4.6)式に、(4.5a)式を代入すると、次の関係が成り立っているコトが、分かります。 \[ \varDelta m_{\mathrm{P}} = \mu \varDelta \tau - \varDelta m_{\mathrm{D}} \quad \mbox{($\varDelta \tau \, \to \, 0$)} \tag{4.7} \]

となります。ところで、右辺第 1 項に、(1.2)式を適用すると、$\omega_{\mathrm{R}}(\tau) = 0$ も用いて、 \[ \frac{m(\tau + \varDelta \tau) \cdot \omega_{\mathrm{R}}(\tau + \varDelta \tau)}{\sqrt{1 - ( \omega_{\mathrm{R}}(\tau + \varDelta \tau)/c )^{2}}} = m(\tau) \, \frac{d\omega_{\mathrm{R}}(\tau)}{d\tau} \cdot \varDelta \tau \quad \mbox{($\varDelta \tau \, \to \, 0$)} \tag{4.9} \]となるコトが分かります(ちょっとメンドくさいですけど、計算自体は簡単です)。この(4.9)式、および、(4.7)式を、(4.8)式に代入して、整理すると、 \[ f \, \varDelta \tau = m(\tau) \, \frac{d\omega_{\mathrm{R}}(\tau)}{d\tau} \, \varDelta \tau - \frac{\omega_{\mathrm{P}} \mu}{\sqrt{1 - ( \omega_{\mathrm{P}}/c )^{2}}} \, \varDelta \tau + \frac{\omega_{\mathrm{P}}}{\sqrt{1 - ( \omega_{\mathrm{P}}/c )^{2}}} \, \varDelta m_{\mathrm{D}} \quad \mbox{($\varDelta \tau \, \to \, 0$)} \tag{4.10} \]という関係式が得られます。 となります。ところで、右辺第 1 項に、(1.2)式を適用すると、$\omega_{\mathrm{R}}(\tau) = 0$、および、(4.1)式も用いて、 \[ \frac{m(\tau + \varDelta \tau) \, c^{2}}{\sqrt{1 - ( \omega_{\mathrm{R}}(\tau + \varDelta \tau)/c )^{2}}} = m(\tau) \, c^{2} - \mu \, c^{2} \cdot \varDelta \tau \quad \mbox{($\varDelta \tau \, \to \, 0$)} \tag{4.12} \]となるコトが分かります(ちょっとメンドくさいですけど、計算自体は簡単です)。(4.12)式を(4.11)式に代入し、(4.7)式も用いて、整理すると、 \[ 0 = -\mu \, \varDelta \tau + \frac{\mu}{\sqrt{1 - ( \omega_{\mathrm{P}}/c )^{2}}} \, \varDelta \tau - \frac{1}{\sqrt{1 - ( \omega_{\mathrm{P}}/c )^{2}}} \, \varDelta m_{\mathrm{D}} \quad \mbox{($\varDelta \tau \, \to \, 0$)} \tag{4.13} \]という関係式が得られます。 という関係式が得られます。コレは、ロケットに乗っている観測者が持つ時計の時刻が $\tau$ のときの、ロケットに乗っている観測者が感じる加速度 $d\omega_{\mathrm{R}}(\tau)/d\tau$(および、その加速度に比例する慣性力)を示す、とても重要な方程式です。この(4.14)式が、「ニュートン力学的に正しいツィオルコフスキーの公式」=(2.6)式と、まったく同じカタチをしているコトは、(実は、当然のコトなのですけど)注目に値します。また、(2.7)式と同じ議論によって、この場合にも、ロケットの推力 $F_{\mathrm{T}}$ が、$F_{\mathrm{T}} = \omega_{\mathrm{P}} \mu$ で表されるコトが、分かります。 □ちなみに、(4.14)式は、$\omega_{\mathrm{R}}(\tau)$ に関する微分方程式とみなすコトもできます。この微分方程式を解くコトで得られる $\omega_{\mathrm{R}}(\tau)$ は、「基準となるある時刻の時点におけるロケットに乗っている観測者から見た、時刻 $\tau$ の時点における(計算上の)ロケットの速さ」を表します。実は、この $\omega_{\mathrm{R}}(\tau)$ は、光速 $c$ を超えるコトができます。でも、「ロケットに乗っている観測者が測った距離」は、定義ができません(第 3 節を参照)。そのため、ロケットに乗っている観測者は、基準となるある時刻から、時刻 $\tau$ までのあいだに、ロケットがどれだけの距離を進んだのか――すなわち、$\omega_{\mathrm{R}}(\tau)$ の値を、実際に測定する手段がありません。ロケットに乗っている観測者は、「これまでに、十分な大きさの加速度(慣性力)を感じ続けてきたから、このロケットは、光速を超えているハズだ。直接、測ったワケではないけど」と、思うに違いありません。

という微分方程式が得られます。この(4.15)式こそ、「特殊相対論的に正しいツィオルコフスキーの公式」と呼ぶにふさわしい微分方程式です。この(4.15)式を解くコトで、ロケットに乗っている観測者が持つ時計の時刻が $\tau$ のときの、ロケットに乗っている観測者から見た慣性系の速さ $-u_{\mathrm{R}}(\tau)$ が、得られるからです。 □この議論については、次のように考えてみると、分かりやすいかも知れません。いま、窓のないロケットのなかに、観測者が閉じ込められているトコロを、イメージしてみて下さい。ロケットが加速すると、この観測者には、慣性力がはたらきます。そのコトで、窓のないロケットのなかに閉じ込められていても、この観測者は、自分が加速度運動をしているコトが、分かります。加速度の大きさと時間から、いまのロケットの速さを、計算するコトもできるでしょう。ただし、窓のないロケットのなかに閉じ込められているので、それを検証する手段は、ありません。ところが、このロケットに、窓が見つかったとします。すると、窓の外の景色(の動き)を観測するコトで、ロケットの速さが分かります。もちろん、特殊相対論の世界では、体感した加速度から求めた計算上の速さと、窓の外の景色の動きから分かる速さが、等しくはなりません。でも、両者は、まったくの無関係というワケではありません。この 2 つの異なる「速さ」の関係を与える公式こそが、(3.4)式であり、 2 つの微分方程式=(4.14)式と(4.15)式をつなぐカギなのです。

と表されるコトは、明らかです。したがって、(4.15)式は、 \[ f + \omega_{\mathrm{P}} \mu = \frac{m_{0} - \mu \tau}{1 - ( u_{\mathrm{R}}(\tau)/c )^{2}} \, \frac{du_{\mathrm{R}}(\tau)}{d\tau} \tag{4.17} \]と書くコトもできます。外力 $f$ が定数である場合には、この微分方程式を解くのは、とても簡単です。でも、それは、第 6 節で、じっくりと楽しむコトにして、いまは、先に進みましょう。 □ちなみに、運動量の保存則=(4.10)式と、エネルギーの保存則=(4.13)式から、$\varDelta m_{\mathrm{D}}$ ではなく、$d\omega_{\mathrm{R}}(\tau)/d\tau$ のほうを消去すると、(4.7)式も用いて、ただちに、 という関係式が得られます。(4.18a)〜(4.18b)式より、ロケットに乗っている観測者から見た推進剤の噴射速度 $\omega_{\mathrm{P}}$ が大きくなるほど、時間 $\varDelta \tau$ のあいだに消費される推進剤の質量 $\mu \varDelta \tau$ のうち、実際に噴射される推進剤の質量 $\varDelta m_{\mathrm{P}}$ の割合が小さくなるコトが分かります。また、ロケットに乗っている観測者から見た推進剤の噴射速度を、光速に等しくするコト($\omega_{\mathrm{P}} = c$)は不可能であるコトも、分かります。ただし、コレは、あくまでも、質量=運動エネルギーに由来するエネルギーを用いて、質量を持つ推進剤を噴射するロケットについての計算結果であるコトに、注意が必要です。たとえば、「光子ロケット」のように、質量を持たない電磁波を発振する反動で推進する場合(コレも、「ロケット」の定義を満たすコトに注意)は、もちろん、推進剤の噴射速度が、光速になります。ココでは扱いませんけれど、このようなロケットの運動の計算も、とても興味深い結果が得られるので、ぜひ、挑戦してみて下さいね。

となります。この(4.19)式に、(1.2)式を適用すると、ただちに、 \[ \varDelta m_{\mathrm{P}} = -\frac{dm(t)}{dt} \, \varDelta t - \varDelta m_{\mathrm{D}} \quad \mbox{($\varDelta t \, \to \, 0$)} \tag{4.20} \]となるコトが分かります。(4.20)式に現れる $-dm(t)/dt$ は、慣性系にいる観測者から見た推進剤の消費速度を表します。慣性系にいる観測者から見た推進剤の消費速度 $-dm(t)/dt$ と、ロケットに乗っている観測者から見た推進剤の消費速度 $\mu = -dm(\tau)/d\tau$(ココでは、$\mu$ は定数と仮定していたコトに注意)の関係は、(4.2)式で与えられているので、(4.20)式は、 \[ \varDelta m_{\mathrm{P}} = \sqrt{1 - \left( \frac{u_{\mathrm{R}}(t)}{c} \right)^{2}} \, \mu \, \varDelta t - \varDelta m_{\mathrm{D}} \quad \mbox{($\varDelta t \, \to \, 0$)} \tag{4.21} \]と表すコトもできます。 となります。この(4.22)式の右辺第 1 項に、(1.2)式を適用すると、 \[ \begin{align} \frac{m(t + \varDelta t) \cdot u_{\mathrm{R}}(t + \varDelta t)}{\sqrt{1 - ( u_{\mathrm{R}}(t + \varDelta t)/c )^{2}}} &= \frac{m(t) \cdot u_{\mathrm{R}}(t)}{\sqrt{1 - ( u_{\mathrm{R}}(t)/c )^{2}}} \nonumber \\[0.5em] &\qquad + \frac{1}{\sqrt{1 - ( u_{\mathrm{R}}(t)/c )^{2}}} \, u_{\mathrm{R}}(t) \, \frac{dm(t)}{dt} \cdot \varDelta t \nonumber \\[0.5em] &\qquad + \frac{1}{\sqrt{1 - ( u_{\mathrm{R}}(t)/c )^{2}}} \, \frac{m(t)}{1 - ( u_{\mathrm{R}}(t)/c )^{2}} \, \frac{du_{\mathrm{R}}(t)}{dt} \cdot \varDelta t \nonumber \\[0em] &\hspace{20em} \mbox{($\varDelta t \, \to \, 0$)} \tag{4.23} \end{align} \]となるコトが分かります(ちょっとメンドくさいですけど、計算自体は簡単です)。(4.22)式の右辺第 2 項は、「速度の合成則」=(3.5)式を用いて、慣性系にいる観測者から見た推進剤の噴射速度 $u_{\mathrm{P}}$ を、ロケットに乗っている観測者から見た推進剤の噴射速度 $\omega_{\mathrm{P}}$(ココでは、$\omega_{\mathrm{P}}$ は定数と仮定していたコトに注意)に変換できるので、(ロケットの速さ $u_{\mathrm{R}}(t)$ によって値が変化する $u_{\mathrm{P}}$ ではなく)定数である $\omega_{\mathrm{P}}$ を使って、 \[ \frac{\varDelta m_{\mathrm{P}} \cdot u_{\mathrm{P}}}{\sqrt{1 - ( u_{\mathrm{P}}/c )^{2}}} = \frac{1}{\sqrt{1 - ( u_{\mathrm{R}}(t)/c )^{2}}} \, \frac{u_{\mathrm{R}}(t) - \omega_{\mathrm{P}}}{\sqrt{1 - ( \omega_{\mathrm{P}}/c )^{2}}} \, \varDelta m_{\mathrm{P}} \tag{4.24} \]と表せるコトが分かります(かなりメンドくさいですけど、計算自体は簡単です。ただし、$u_{\mathrm{P}}$ と $\omega_{\mathrm{P}}$ の向きの決め方に、注意して下さい)。(4.23)〜(4.24)式を、(4.22)式に代入して、整理すると、 \[ \sqrt{1 - \left( \frac{u_{\mathrm{R}}(t)}{c} \right)^{2}} \, f \, \varDelta t = u_{\mathrm{R}}(t) \, \frac{dm(t)}{dt} \, \varDelta t + \frac{m(t)}{1 - ( u_{\mathrm{R}}(t)/c )^{2}} \, \frac{du_{\mathrm{R}}(t)}{dt} \, \varDelta t + \frac{u_{\mathrm{R}}(t) - \omega_{\mathrm{P}}}{\sqrt{1 - ( \omega_{\mathrm{P}}/c )^{2}}} \, \varDelta m_{\mathrm{P}} \] \[ \hspace{31em} \mbox{($\varDelta t \, \to \, 0$)} \tag{4.25} \]という関係式が得られます。 となります。先ほどと同じように、この(4.26)式の右辺第 1 項に、(1.2)式を適用すると、 \[ \begin{align} \frac{m(t + \varDelta t) \, c^{2}}{\sqrt{1 - ( u_{\mathrm{R}}(t + \varDelta t)/c )^{2}}} &= \frac{m(t) \, c^{2}}{\sqrt{1 - ( u_{\mathrm{R}}(t)/c )^{2}}} \nonumber \\[0.5em] &\qquad + \frac{1}{\sqrt{1 - ( u_{\mathrm{R}}(t)/c )^{2}}} \, c^{2} \, \frac{dm(t)}{dt} \cdot \varDelta t \nonumber \\[0.5em] &\qquad + \frac{1}{\sqrt{1 - ( u_{\mathrm{R}}(t)/c )^{2}}} \, \frac{m(t) \, u_{\mathrm{R}}(t)}{1 - ( u_{\mathrm{R}}(t)/c )^{2}} \, \frac{du_{\mathrm{R}}(t)}{dt} \cdot \varDelta t \nonumber \\[0em] &\hspace{20em} \mbox{($\varDelta t \, \to \, 0$)} \tag{4.27} \end{align} \]となるコトが分かります(ちょっとメンドくさいですけど、計算自体は簡単です)。(4.26)式の右辺第 2 項も、先ほどと同じように、ロケットに乗っている観測者から見た推進剤の噴射速度 $\omega_{\mathrm{P}}$(=定数)を用いて、 \[ \frac{\varDelta m_{\mathrm{P}} \, c^{2}}{\sqrt{1 - ( u_{\mathrm{P}}/c )^{2}}} = \frac{1}{\sqrt{1 - ( u_{\mathrm{R}}(t)/c )^{2}}} \, \frac{c^{2} - \omega_{\mathrm{P}} \, u_{\mathrm{R}}(t)}{\sqrt{1 - ( \omega_{\mathrm{P}}/c )^{2}}} \, \varDelta m_{\mathrm{P}} \tag{4.28} \]と表せるコトが分かります(かなりメンドくさいですけど、計算自体は簡単です。ただし、$u_{\mathrm{P}}$ と $\omega_{\mathrm{P}}$ の向きの決め方に、注意して下さい)。(4.27)〜(4.28)式を、(4.26)式に代入して、整理すると、 \[ \begin{align} \sqrt{1 - \left( \frac{u_{\mathrm{R}}(t)}{c} \right)^{2}} \, f \, u_{\mathrm{R}}(t) \, \varDelta t &= c^{2} \, \frac{dm(t)}{dt} \, \varDelta t + \frac{m(t) \, u_{\mathrm{R}}(t)}{1 - ( u_{\mathrm{R}}(t)/c )^{2}} \, \frac{du_{\mathrm{R}}(t)}{dt} \, \varDelta t \nonumber \\[0.5em] &\qquad + \frac{c^{2} - \omega_{\mathrm{P}} \, u_{\mathrm{R}}(t)}{\sqrt{1 - ( \omega_{\mathrm{P}}/c )^{2}}} \, \varDelta m_{\mathrm{P}} \hspace{4em} \mbox{($\varDelta t \, \to \, 0$)} \tag{4.29} \end{align} \]という関係式が得られます。 という微分方程式が得られます。この(4.30)式も、「特殊相対論的に正しいツィオルコフスキーの公式」と呼ぶべき、もう 1 つの微分方程式です。(4.30)式を解けば、慣性系にある時計の時刻が $t$ のときの、慣性系にいる観測者から見たロケットの速さ $u_{\mathrm{R}}(t)$ が得られるからです。 □実は、一般に、(4.30)式を解くのは、極めて難しいと思われます。ただし、外力 $f$ がゼロの場合に、推進剤を含んだロケット全体の質量 $m$ の値が与えられたときの、慣性系にいる観測者から見たロケットの速さ $u_{\mathrm{R}}(m)$ を求めるコトならば、とても簡単です。この計算は、第 6 節で、詳しく検討しましょう。 □ちなみに、運動量の保存則=(4.25)式と、エネルギーの保存則=(4.29)式から、$\varDelta m_{\mathrm{P}}$ ではなく、$du_{\mathrm{R}}(t)/dt$ のほうを消去すると、(4.2)式、および、(4.21)式も用いて、ただちに、 という関係式が得られます。ただし、一般に、慣性系にいる観測者から見たロケットの速さ $u_{\mathrm{R}}$ を、慣性系にある時計の時刻 $t$ を用いて表す――すなわち、$u_{\mathrm{R}}(t)$ の具体的なカタチを求めるコトは、高校までに習う知識だけでは、極めて難しいと思われます。このコトについても、第 6 節で、詳しく検討します。

□なお、慣性系にいる観測者から見た「特殊相対論的に正しいツィオルコフスキーの公式」=(4.30)式は、慣性系にいる観測者から見た物理量を、ロケットに乗っている観測者から見た物理量に変換する関係式((4.2)式、および、(3.4)式)を用いると、ロケットに乗っている観測者から見た「特殊相対論的に正しいツィオルコフスキーの公式」=(4.15)式に、変換できます。観測者が違うだけで、同じロケットの運動を観測しているので、当然と言えば当然です。

□ところで、この第 4 節での議論には、大きな問題が、1 つ、あります。それは、「質量欠損に由来する質量=運動エネルギーが、すべて、推進剤の噴射に使われる」――と、(暗黙のうちに)仮定しているコトです。日本が誇る LE-7A エンジンでさえも、質量欠損に由来する質量=運動エネルギーのうち、実際に、推進剤の噴射に使えるのは $70 \, \%$ に満たない――というコトを考えると、エネルギーロスがまったくない、効率 $100 \, \%$ のエンジンを仮定するのは、非現実的と言わなければいけないでしょう。エネルギー変換効率を考慮に入れた計算は、ココでは割愛しますけど、興味があれば、ぜひ、挑戦してみて下さいね。 |

■5. 特殊相対論的に正しいツィオルコフスキーの公式(2) ―― 電気推進ロケット編 |

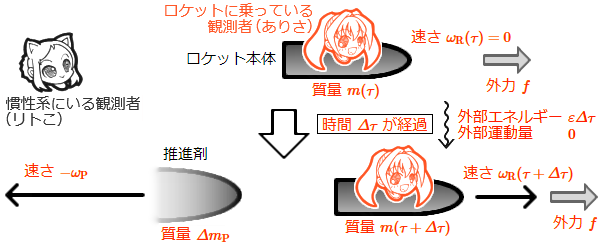

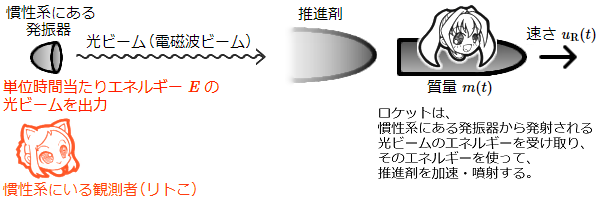

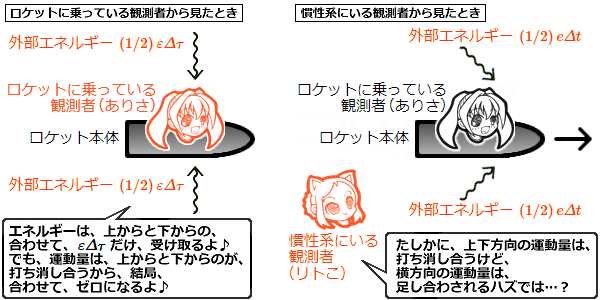

■前節(第 4 節)では、推進剤そのものだけでなく、推進剤を噴射するために必要なエネルギーについても、あらかじめ、ロケットに搭載されている――という設定で、検討を進めました。つまり、完全に、ロケット単独で推進するコトが、想定されていました。ココ(第 5 節)では、推進剤を噴射するのに必要なエネルギーが、外部から供給される場合を、考えてみましょう。もちろん、ロケットなので、推進剤そのものは、あらかじめ、ロケットに搭載されていなければなりません。でも、推進剤を噴射するためのエネルギーは、航行しながら調達する――というワケです。よって、外部からのエネルギー供給がなくなると、このタイプのロケットは、推進剤を噴射できません。すなわち、ロケット単独では、推力を得るコトができない――というコトです。たとえば、小惑星探査機「はやぶさ 2」のイオンエンジン $\mu 10$ は、太陽電池パネルで発生する電気エネルギーを使って、推進剤(キセノンイオン)を噴射します。太陽電池パネルに、十分なエネルギーを持つ光が当たらないと(外部からのエネルギー供給がないと)、推進剤を噴射するコトができません。そういう視点で見ると、小惑星探査機「はやぶさ 2」のイオンエンジン $\mu 10$ は、このタイプのロケットに、分類するコトができるでしょう。そんなワケで、ココ(第 5 節)では、そのようなタイプのロケット――推進剤を噴射するのに必要なエネルギーが、外部から供給される場合の、「特殊相対論的に正しいツィオルコフスキーの公式」を、導いてみましょう。 となるコトが分かります。 となります。第 4 節と同じ要領で、(1.2)式を適用して計算すると、(5.1)式も用いて、さらに、その結果に、$d\omega_{\mathrm{R}}(\tau)/d\tau$ と $du_{\mathrm{R}}(\tau)/d\tau$ のあいだの関係を表す(3.4)式を適用するコトで、最終的に、 \[ f + \frac{\omega_{\mathrm{P}} \mu}{\sqrt{1 - ( \omega_{\mathrm{P}}/c )^{2}}} = m(\tau) \, \frac{d\omega_{\mathrm{R}}(\tau)}{d\tau} \quad = \frac{m(\tau)}{1 - ( u_{\mathrm{R}}(\tau)/c )^{2}} \, \frac{du_{\mathrm{R}}(\tau)}{d\tau} \tag{5.3} \]という関係式が得られます。さて、いま、時刻 $\tau = 0$ のときの、推進剤を含んだロケット全体の質量 $m(\tau)$ を、$m(0) \equiv m_{0}$ と表すコトにすると、$m(\tau)$ は、推進剤の消費速度 $\mu$ を用いて、$m(\tau) = m_{0}-\mu \tau$ と表されるコトは明らかです((4.16)式を参照)。したがって、(5.3)式は、ただちに、 \[ f + \frac{\omega_{\mathrm{P}} \mu}{\sqrt{1 - ( \omega_{\mathrm{P}}/c )^{2}}} = \frac{m_{0} - \mu \tau}{1 - ( u_{\mathrm{R}}(\tau)/c )^{2}} \, \frac{du_{\mathrm{R}}(\tau)}{d\tau} \tag{5.4} \]と書き直されます。(5.4)式が、この場合の「特殊相対論的に正しいツィオルコフスキーの公式」と呼ぶべき微分方程式です。この(5.4)式を解くコトで、ロケットに乗っている観測者が持つ時計の時刻が $\tau$ のときの、ロケットに乗っている観測者から見た慣性系の速さ $-u_{\mathrm{R}}(\tau)$ が、得られるからです。外力 $f$ が定数である場合には、この微分方程式を解くのは、とても簡単です(第 6 節で、実際に、解いてみます)。なお、外部からのエネルギー供給がない場合(推進剤を噴射するためのエネルギーが、推進剤自身の質量欠損に由来する場合)の「特殊相対論的に正しいツィオルコフスキーの公式」=(4.17)式と、ココで求めた(5.4)式が、似たカタチをしているコトは、注目に値します。でも、いまは、そのコトを指摘するにとどめて、先へ進みましょう。 となります。先ほどと同じように計算すると、最終的に、 \[ \varepsilon = \left( \frac{1}{\sqrt{1 - ( \omega_{\mathrm{P}}/c )^{2}}} - 1 \right) \, \mu c^{2} \tag{5.6} \]という関係式が得られます。エネルギーが外部から供給される場合、単位時間当たりに消費できるエネルギーが制限されるので、推進剤の消費速度 $\mu$ と噴射速度 $\omega_{\mathrm{P}}$ は、この関係式によって規定されます。なお、(5.6)式からは、$\mu$ と $\omega_{\mathrm{P}}$ をともに一定にするためには、ロケットに乗っている観測者から見た、単位時間当たりに外部から供給されるエネルギー $\varepsilon$ が、一定でなければいけないコトが分かります。 □実は、この場合には、慣性系にいる観測者から見た、単位時間当たりに外部から供給されるエネルギー $e$ も、一定になるコトが、証明できます。いま、慣性系にいる観測者から見て、単位時間当たりにロケットに供給されるエネルギーを $e$、単位時間当たりにロケットに供給される運動量を $p$ で表します。このとき、慣性系にいる観測者から見ると、時間 $\varDelta t$ のあいだに、エネルギー $e \varDelta t$、運動量 $p \varDelta t$ が、ロケットに供給されるコトになります。他方で、ロケットに乗っている観測者から見たときには、時間 $\varDelta \tau$ のあいだに、ロケットに供給されるエネルギーは $\varepsilon \varDelta \tau$、運動量は $0$ でしたので、(3.8a)式により、 となります(ココでは、ロケットに乗っている観測者が持つ時計の時刻 $\tau$ と、慣性系にある時計の時刻 $t$ のあいだに成り立つ関係を与える(3.2)式も使いました)。(5.7a)式より、この場合に、$e = \varepsilon$ となるコトが分かります。強調しておきたいのですけど、$e = \varepsilon$ となるのは、あくまでも、ココでの設定に限ったハナシですので、注意が必要です(もちろん、一般には、$e = \varepsilon$ という関係は、成り立ちません)。

□なお、(5.7b)式では、ロケットに乗っている観測者から見た、単位時間当たりに供給される運動量がゼロなのに、慣性系にいる観測者から見た、単位時間当たりに供給される運動量 $p$ はゼロにならないコトが、示されています。コレには、「光行差現象」が影響しています。雨が降っている状況を、想像してみて下さい。立ち止まっているときには、雨粒は、上から落ちてきます。でも、走っているときには、雨粒は、前方からぶつかってきます。このように、当事者の運動状態によって、雨粒のおよぼす影響が変わります。コレが、光行差現象(正しくは、光行差現象がロケットへのエネルギー供給に与える影響の喩え話)です。実際、ココで検討したエネルギー供給方法は、具体的には、たとえば、次の図のようにして実現できます。この図から、(5.7a)〜(5.7b)式の成り立つ状況が、理解できるでしょう。  □ちなみに、光=電磁波のカタチで、エネルギーを供給する場合、(3.8a)式を使わずに、マクスウェルの方程式から導かれる、特殊相対論的に正しい光行差現象の公式だけから、(5.7a)〜(5.7b)式を導くコトができます。興味があれば、ぜひ、挑戦してみて下さいね。

となるコトが分かります(いま、$\mu$ は定数と仮定していたコトに注意)。 となります。この式の右辺は、(4.23)〜(4.24)式で、すでに、与えられています。よって、(5.8)式も用いて、整理すると、最終的に、 \[ \begin{align} f + p &= \frac{1}{\sqrt{1 - ( u_{\mathrm{R}}(t)/c )^{2}}} \, \frac{m(t)}{1 - ( u_{\mathrm{R}}(t)/c )^{2}} \, \frac{du_{\mathrm{R}}(t)}{dt} \nonumber \\[0.5em] &\qquad + \frac{1}{\sqrt{1 - ( u_{\mathrm{R}}(t)/c )^{2}}} \left( u_{\mathrm{R}}(t) - \frac{u_{\mathrm{R}}(t) - \omega_{\mathrm{P}}}{\sqrt{1 - ( \omega_{\mathrm{P}}/c )^{2}}} \right) \, \frac{dm(t)}{dt} \tag{5.10} \end{align} \]という関係式が得られます。 となります。この式の右辺は、(4.27)〜(4.28)式で、すでに、与えられています。よって、(5.8)式も用いて、整理すると、最終的に、 \[ \begin{align} f \cdot u_{\mathrm{R}}(t) + e &= \frac{1}{\sqrt{1 - ( u_{\mathrm{R}}(t)/c )^{2}}} \, \frac{ m(t) \, u_{\mathrm{R}}(t)}{1 - ( u_{\mathrm{R}}(t)/c )^{2}} \, \frac{du_{\mathrm{R}}(t)}{dt} \nonumber \\[0.5em] &\qquad + \frac{1}{\sqrt{1 - ( u_{\mathrm{R}}(t)/c )^{2}}} \left( c^{2} - \frac{c^{2} - \omega_{\mathrm{P}} \, u_{\mathrm{R}}(t)}{\sqrt{1 - ( \omega_{\mathrm{P}}/c )^{2}}} \right) \, \frac{dm(t)}{dt} \tag{5.12} \end{align} \]という関係式が得られます。 という関係が、成り立っているコトが分かります。ココで想定している、ロケットに供給される外部エネルギー(エネルギー塊)に当てはめると、$p_{k} = p \varDelta t, \ K_{k} = e \varDelta t$ となります。また、$u$ については、次のように考えるコトができます。まず、1 次元の運動だけを仮定しているので、エネルギー塊の速さ $u$ については、ロケットの進行方向に対して平行な成分だけを考えれば、十分です。ところで、ロケットに乗っている観測者から見て、外部から受け取る運動量は、ゼロであると仮定していました。コレを実現するには、エネルギー塊は、ロケットに対して、相対速度がゼロでなければいけません。空中給油機で、飛行中の航空機に燃料を供給するトコロを、想像してみて下さい。航空機の前、または、後ろから、勢い良く燃料を注いだ場合、その勢いによって、航空機の運動は、乱されてしまうでしょう。コレは、航空機が、供給された燃料から運動量を受け取ったコトを、意味しています。コレを防ぐには、供給される燃料と航空機の相対速度を、常に、ゼロにしておく必要があります。同じように、ロケットに乗っている観測者から見て、外部から受け取る運動量をゼロにするためには、ロケットに供給されるエネルギー塊は、ロケットに対して、相対速度がゼロでなければいけません。よって、この場合、(5.13)式の $u$ は、$u = u_{\mathrm{R}}(t)$ となります。以上の考察によって、ただちに、$p$ と $e$ のあいだに、 \[ p = \frac{u_{\mathrm{R}}(t)}{c^{2}} \, e \tag{5.14} \]という関係が、成り立っていなければならないコトが分かります。 □(5.13)式は、「質点」のエネルギーと運動量を想定していますけど、もちろん、「電磁波(光子)」のエネルギーと運動量についても、(5.13)式が成り立ちます。電磁波のカタチでエネルギーを供給する場合、電磁波とロケットの進行方向のあいだの角度 $\varphi$ が、$u_{\mathrm{R}}(t) = c \cdot \cos{\varphi}$ という条件から、得られます。

という関係式が得られます。この(5.15a)〜(5.15b)式が、「特殊相対論的に正しいツィオルコフスキーの公式」と呼ぶべき、もう 1 つの微分方程式になります。(5.15a)〜(5.15b)式を解くコトで、慣性系にある時計の時刻が $t$ のときの、慣性系にいる観測者から見たロケットの速さ $u_{\mathrm{R}}(t)$ が得られるからです。ただし、一般に、(5.15a)〜(5.15b)式を解くのは、極めて難しいと思われます。他方で、(5.15b)式のほうは、外力 $f$ がゼロの場合に、推進剤を含んだロケット全体の質量 $m$ が与えられたときの、慣性系にいる観測者から見たロケットの速さ $u_{\mathrm{R}}(m)$ を求めるコトならば、とても簡単です。詳しくは、第 6 節で、検討しましょう。 □なお、慣性系にいる観測者から見た「特殊相対論的に正しいツィオルコフスキーの公式」=(5.15a)式は、慣性系にいる観測者から見た物理量を、ロケットに乗っている観測者から見た物理量に変換する関係式である(3.4)式、および、(4.16)式を用いると、ロケットに乗っている観測者から見た「特殊相対論的に正しいツィオルコフスキーの公式」=(5.4)式に、変換できます。観測者が違うだけで、同じロケットの運動を観測しているので、当然と言えば当然です。

という関係式が得られます。この(5.16)式の右辺は、(5.6)式の右辺と、まったく同じです。したがって、このコトからも、この場合に、(5.7a)式の関係($e = \varepsilon$)が成り立つコトが、分かります。 □繰り返しになりますけれど、$e = \varepsilon$ が成り立つのは、「ロケットに乗っている観測者から見て、外部から受け取る運動量は、常にゼロである」と仮定した場合だけですので、注意が必要です。 □ところで、実は、このような仮定をしない、一般の場合でも、「ロケットに乗っている観測者から見て、単位時間当たりに外部から供給されるエネルギーと運動量は、常に一定である」という条件を満たすなら、ロケットの運動は、比較的、簡単に計算できます(いずれにせよ、極めて非現実的な設定ですけれども)。その計算は、ココでは割愛しますけど、興味があれば、ぜひ、挑戦してみて下さいね。

と表せるコトが分かります。実は、(2.7)式と同じ議論が、ココでも成り立ちます。つまり、(5.17)式が、この場合における、ロケットの推力 $F_{\mathrm{T}}$ を表しています。$\sqrt{\smash[b]{\mathstrut 1 - ( \omega_{\mathrm{P}}/c )^{2}}} \le 1$ ですので、ロケットに乗っている観測者から見た推進剤の消費速度 $\mu$ と噴射速度 $\omega_{\mathrm{P}}$ の条件が同じならば、推進剤の質量欠損からエネルギーが供給される場合のロケットの推力 $F_{\mathrm{T}} = \omega_{\mathrm{P}} \mu$((4.14)式以下の議論を参照)より、外部からエネルギーが供給される場合のロケットの推力 $F_{\mathrm{T}} = \omega_{\mathrm{P}} \mu/\sqrt{\smash[b]{\mathstrut 1 - ( \omega_{\mathrm{P}}/c )^{2}}}$ のほうが、必ず、大きくなります。同じ質量の推進剤を消費しても、質量欠損によって失われる推進剤がない分だけ、外部からエネルギーが供給される場合のロケットのほうが、実際に噴射される推進剤の質量が大きくなるからです。 となります。この方程式を解くのは、外力 $f$ がゼロの場合でも、かなり難しそうです。それでも、コレよりも計算が簡単になる、現実的な外部からのエネルギー供給方法は、なかなか、見つけられないと思います。 □余談ですけど、慣性系にある発振器から届く光ビームのエネルギーを、推進剤を噴射するためではなく、そのまま反射して推力を得るために使う、いわゆる「宇宙ヨット」を、考えるコトができます。すなわち、慣性系にある発振器から、大きな「帆」を持つ宇宙ヨットに向かって、光ビームを送ります。宇宙ヨットの帆が、その光ビームを反射するコトで生じる反作用によって、推力を得る仕組みです。地球上のヨットが、その帆に風を受けて、自由自在に進むのと、同じ原理です(風圧の代わりに、「光圧」を使うワケです)。実際に、小型ソーラー電力セイル実証機「IKAROS」が、この原理で、宇宙航行に成功しています。実は、慣性系にある発振器から届く光ビームを受けて航行する宇宙ヨットの運動は、比較的、簡単に計算するコトができます。宇宙ヨットは、定義上、「ロケット」には当てはまらないので、ココでは扱いませんけれど、現実的というだけでなく、とてもオモシロいので、興味があれば、ぜひ、挑戦してみて下さいね。

□その意味で、この第 5 節のサブタイトルが、「電気推進ロケット編」であるのは、極めて不適切です。でも、文字数などの制限上、適当なサブタイトルを決めるコトができませんでした……許して下さいね。

で与えられる $\mu'$ で置き換えると、「ロケット本体に搭載したエネルギー源から得られるエネルギーを用いて、推進剤を噴射するロケット」における「特殊相対論的に正しいツィオルコフスキーの公式」になります。 □もちろん、以上の議論は、ココまでのすべての議論と同じく、「推進剤の噴射速度 $\omega_{\mathrm{P}}$、および、推進剤の消費速度 $\mu$ が、ともに一定である」という前提のもとでの結果であるコトに、注意しましょう。また、ココまでのすべての議論と同じく、この場合も、ロケットに乗っている観測者から見た、単位時間当たりに消費されるエネルギー(質量欠損)は、一定でなければいけないコトが、簡単な計算から分かります。 □ちなみに、ロケット本体に搭載したエネルギー源が、静電エネルギーなど、質量以外のエネルギーに由来する場合でも、$E = mc^{2}$ によって、そのエネルギーが、どれだけの質量の質量欠損に相当するのか、換算してから計算するコトで、まったく同じ議論が成り立ちます。

□もちろん、搭載する推進剤を増やすには、より大きな推進剤タンクが必要になり、その分、ロケット本体の質量が増加してしまうでしょう。重いロケットを加速するために、その分、余計に推進剤が必要になり、さらに大きな推進剤タンクが必要になり、ロケット本体の質量が増加して、……というコトになって、実際には、ロケットの最大到達速度 $u_{\mathrm{R \cdot MAX}} \:$ は、光速 $c$ よりも遥かに遅い速さで、限界を迎えるハズです。

□ちなみに、ロケット本体に搭載するエネルギー源が、核融合炉の場合には、そのエネルギー密度 $E_{\rho}$ を、$6.3 \times 10^{14}$ [$\mathrm{J/kg}$](pp 連鎖反応。核燃料以外の部分の質量をゼロとした場合)以上にするコトは、原理的に不可能です。このとき、ロケットの最大到達速度 $u_{\mathrm{R \cdot MAX}} \:$ は、$2.9 \times 10^{4}$ [$\mathrm{km/s}$]($0.095 \, c$)が、理論的な上限値となります。太陽系内を航行するだけならば、十分かも知れませんけれど、星間旅行は難しそうです(最も近い恒星でも、到着まで、片道で 40 年以上もかかるコトになります)。ましてや、ウラシマ効果やスターボウといった、特殊相対論の世界に特有の現象を体感するコトは、ほとんど、できないでしょう。 □さらに、現実的なハナシとして、ロケット本体に搭載するエネルギー源に、原子力電池を採用する場合、そのエネルギー密度 $E_{\rho}$ を、(核燃料以外の部分の質量は無視して)$8.2 \times 10^{13}$ [$\mathrm{J/kg}$](ウランの核分裂)と考えると、ロケットの最大到達速度 $u_{\mathrm{R \cdot MAX}} \:$ は、$1.0 \times 10^{4}$ [$\mathrm{km/s}$]($0.034 \, c$)が、理論的な上限値です。 □もっと身近なハナシになると、スマホなどに使われているリチウムイオン電池のエネルギー密度 $E_{\rho}$ は、最も高性能なモノでも、$1.0 \times 10^{6}$ [$\mathrm{J/kg}$] 程度のようです。すると、ロケットの最大到達速度 $u_{\mathrm{R \cdot MAX}} \:$ は、$1.1$ [$\mathrm{km/s}$] が、理論的な上限値となります。小惑星探査機「はやぶさ(初号機)」のイオンエンジン $\mu 10$ が、地球−小惑星イトカワの往復において、延べ $39600$ [時間](4 基合計)の運転で、$2.2$ [$\mathrm{km/s}$] の増速を果たしたのと比較すると、少し物足りなく感じるかも知れません。 □なお、以上の計算例は、「ロケット本体の質量が、限りなくゼロに近い」と仮定して、求めたモノです。もちろん、ロケット本体の質量をゼロにするのは不可能なので、実際のロケットの最大到達速度 $u_{\mathrm{R \cdot MAX}} \:$ は、コレらの計算例よりも、遥かに遅いモノになるハズです。 |

■6. ツィオルコフスキーの公式を解く ―― ロケットの運動と時間の関係 |

■ココまでに、いろいろな設定における、「特殊相対論的に正しいツィオルコフスキーの公式」を、微分方程式のカタチで、導いてきました。得られた微分方程式を解くコトができれば、特殊相対論の世界での、ロケットの運動について、さらに、いろいろなコトが分かります。最後に、ココまでに得られた、「特殊相対論的に正しいツィオルコフスキーの公式」を、実際に解いてみて、特殊相対論の世界での、ロケットの運動について、詳しく調べてみましょう。 また、第 5 節で考えたような、(ちょっと特殊な)外部からのエネルギー供給方法で、推進剤を噴射する場合は、ロケットに乗っている観測者から見た「特殊相対論的に正しいツィオルコフスキーの公式」=(5.3)式、慣性系にいる観測者から見た「特殊相対論的に正しいツィオルコフスキーの公式」=(5.15b)式は、同様に、外力 $f$ がゼロのとき、それぞれ、次のように、書き直すコトができます。 \[ - \frac{\omega_{\mathrm{P}}}{\sqrt{1 - ( \omega_{\mathrm{P}}/c )^{2}}} \, \frac{dm(\tau)}{d\tau} = \frac{m(\tau)}{1 - ( u_{\mathrm{R}}(\tau)/c )^{2}} \, \frac{du_{\mathrm{R}}(\tau)}{d\tau} \tag{6.2a} \] \[ - \frac{\omega_{\mathrm{P}}}{\sqrt{1 - ( \omega_{\mathrm{P}}/c )^{2}}} \, \frac{dm(t)}{dt} = \frac{m(t)}{1 - ( u_{\mathrm{R}}(t)/c )^{2}} \, \frac{du_{\mathrm{R}}(t)}{dt} \tag{6.2b} \]

のように定義します(もちろん、$\omega_{\mathrm{P}}'$ は、時刻に依らない定数です)。ちなみに、$\omega_{\mathrm{P}}$ と $\omega_{\mathrm{P}}/(\sqrt{\smash[b]{\mathstrut 1-(\omega_{\mathrm{P}}/c)^{2}}}\, )$ の関係は、次の表のようになります。 \[ \hspace{-2em} \begin{array}{c|cccccccccc} \omega_{\mathrm{P}} & 0.1 \, c & 0.2 \, c & 0.3 \, c & 0.4 \, c & 0.5 \, c & 0.6 \, c & 0.7 \, c & 0.8 \, c & 0.9 \, c & c \\ \hline \frac{\omega_{\mathrm{P}}}{\sqrt{1 - ( \omega_{\mathrm{P}}/c )^{2}}} & 0.101 \, c & 0.204 \, c & 0.315 \, c & 0.436 \, c & 0.577 \, c & 0.750 \, c & 0.980 \, c & 1.333 \, c & 2.065 \, c & \infty \end{array} \]さらに、便宜的に、どの観測者が持つ時計の時刻を考えるのかに応じて、新たな記号 $\sigma$ で $\sigma \equiv \tau$ または $\sigma \equiv t$ を表すとすると、(6.1a)〜(6.2b)式は、まとめて、次のように表すコトができます。 \[ - \omega_{\mathrm{P}}' \, \frac{dm(\sigma)}{d\sigma} = \frac{m(\sigma)}{1 - ( u_{\mathrm{R}}(\sigma)/c )^{2}} \, \frac{du_{\mathrm{R}}(\sigma)}{d\sigma} \qquad \mbox{($\sigma$ は、$\sigma \equiv \tau$ または $\sigma \equiv t$ を表す)} \tag{6.4} \]したがって、(6.4)式を解けば、(6.1a)〜(6.2b)式の、すべての微分方程式が、解けたコトになります。 次に、(6.5)式の両辺を被積分関数として、時刻 $\sigma = 0$ から時刻 $\sigma$ までの区間で積分をしてみます。すなわち($\omega_{\mathrm{P}}'$ が、時刻 $\sigma$ に依らない定数であったコトに注意して)、 \[ -\omega_{\mathrm{P}}' \int_{0}^{\sigma}{\frac{1}{m(\sigma)} \, \frac{dm(\sigma)}{d\sigma}} \, d\sigma = \int_{0}^{\sigma}{\frac{1}{1 - ( u_{\mathrm{R}}(\sigma)/c )^{2}} \, \frac{du_{\mathrm{R}}(\sigma)}{d\sigma}} \, d\sigma \tag{6.6} \]さらに、左辺は $m = m(\sigma)$、右辺は $u_{\mathrm{R}} = u_{\mathrm{R}}(\sigma)$ で、それぞれ、置換積分してみましょう。ただし、時刻 $\sigma = 0$ のとき、それぞれ、$m_{0} \equiv m(0), \ u_{\mathrm{R0}} \equiv u_{\mathrm{R}}(0)$ と書くコトにします(それぞれ、時刻 $\sigma = 0$ のときの、推進剤を含んだロケット全体の質量、および、ロケットの速さ(初速度)を表しています)。すると、置換積分の公式を用いて、(6.6)式を、次のように書き直すコトができます。 \[ -\omega_{\mathrm{P}}' \int_{m_{0}}^{m}{\frac{1}{m}} \, dm = \int_{u_{\mathrm{R0}}}^{u_{\mathrm{R}}}{\frac{1}{1 - ( u_{\mathrm{R}}/c )^{2}}} \, du_{\mathrm{R}} \tag{6.7} \](6.7)式の左辺の積分は、簡単です。右辺の積分も、(2.30)式と同じ要領で、「部分分数分解」と呼ばれる数学テクニックを用いると、簡単に計算できます。結果だけを示すと、 \[ \omega_{\mathrm{P}}' \, \ln{\left( \frac{m_{0}}{m} \right)} = \frac{c}{2} \left\{ \ln{\left( \frac{1 + u_{\mathrm{R}}/c}{1 - u_{\mathrm{R}}/c} \right)} - \ln{\left( \frac{1 + u_{\mathrm{R0}}/c}{1 - u_{\mathrm{R0}}/c} \right)} \right\} \tag{6.8a} \] \[ \begin{align} \quad \mbox{したがって} \quad u_{\mathrm{R}} &= c \ \frac{U_{0} \, \left( m_{0}/m \right)^{2\omega_{\mathrm{P}}'/c} - 1}{U_{0} \, \left( m_{0}/m \right)^{2\omega_{\mathrm{P}}'/c} + 1} \quad = c \ \frac{U_{0} \, \left( m_{0} \right)^{2\omega_{\mathrm{P}}'/c} - \left( m \right)^{2\omega_{\mathrm{P}}'/c}}{U_{0} \, \left( m_{0} \right)^{2\omega_{\mathrm{P}}'/c} + \left( m \right)^{2\omega_{\mathrm{P}}'/c}} \tag{6.8b} \\[0.5em] &\hspace{15em} \left( \, \mbox{ただし、} U_{0} \equiv \frac{1 + u_{\mathrm{R0}}/c}{1 - u_{\mathrm{R0}}/c} \ \right) \nonumber \end{align} \]となります(なお、$U_{0}$ は、初速度 $u_{\mathrm{R0}}$ だけに依存する定数で、$u_{\mathrm{R0}} = 0$ のときに、$U_{0} = 1$ となるコトに注意。また、初速度の絶対値は、光速 $c$ を超えられないので、$0 \le U_{0} \le \infty$ であるコトにも注意)。(6.8b)式より、推進剤の噴射速度 $\omega_{\mathrm{P}}$ が一定のとき、(推進剤の消費速度が、一定かどうかにかかわらず)ロケットの速さ $u_{\mathrm{R}}$ は、そのときの、推進剤を含んだロケット全体の質量 $m$ の値だけで決まる――というコトが分かります。 □(6.8b)式より、$\omega_{\mathrm{P}}' > 0$ の場合、$du_{\mathrm{R}}/dm < 0$、および、$u_{\mathrm{R}} \, \to \, c$($m \, \to \, 0$)であるコトが分かります。つまり、推進剤を含んだロケット全体の質量 $m$ が減少するにしたがって、ロケットの速さ $u_{\mathrm{R}}$ は増加し、$m \, \to \, 0$ の極限で、光速 $c$ に達するコトになります。もちろん、ロケットの質量 $m$ がゼロになってしまうコトはありえないので、ロケットは、光速 $c$ に到達する前に、最大到達速度 $u_{\mathrm{R \cdot MAX}} \:$ に達してしまうコトになります。(6.8b)式は、その最大到達速度 $u_{\mathrm{R \cdot MAX}} \:$ を与える公式であると、みなすコトもできます。

□むしろ、特殊相対論の世界で、ロケットの運動を考える場合には、「ロケットにはたらく外力はゼロ」、または、「ロケットにはたらく外力は(十分に小さいので)無視する」として、計算すべき状況のほうが、圧倒的に多いかも知れません。そもそも、「ロケットに一定の外力がはたらく」という状況は、ほとんど、考えられません。でも、「外力がゼロ」の場合は、「一定の外力がはたらく」という条件での計算結果に、$f = 0$ を代入すれば良いだけなので、ココでは、あえて、この設定で、計算を続けてみます。

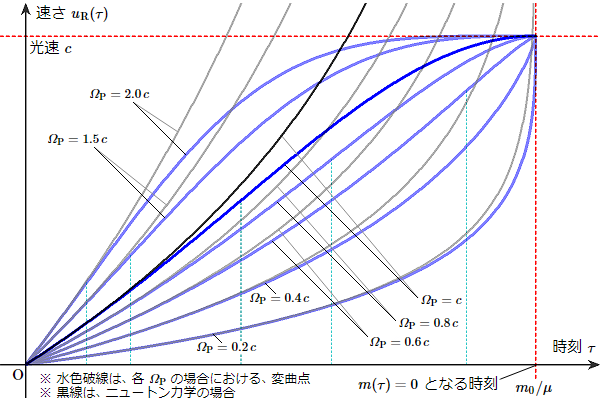

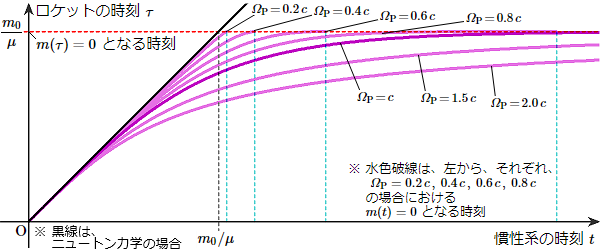

また、第 5 節で考えた、(ちょっと特殊な)外部からのエネルギー供給方法で、推進剤を噴射する場合には、ロケットに乗っている観測者から見た「特殊相対論的に正しいツィオルコフスキーの公式」=(5.4)式は、 \[ f + \frac{\omega_{\mathrm{P}} \mu}{\sqrt{1 - ( \omega_{\mathrm{P}}/c )^{2}}} = \frac{m_{0} - \mu \tau}{1 - ( u_{\mathrm{R}}(\tau)/c )^{2}} \, \frac{du_{\mathrm{R}}(\tau)}{d\tau} \tag{6.10} \]でした。いま、$f, \ \mu, \ \omega_{\mathrm{P}}$ は、すべて、常に一定と仮定していたので、ココで、便宜的に、新たな記号 $\varOmega_{\mathrm{P}}$ を、 \[ \mbox{第 4 節の場合:} \ \varOmega_{\mathrm{P}} \equiv \frac{f}{\mu} + \omega_{\mathrm{P}} \, , \qquad \mbox{第 5 節の場合:} \ \varOmega_{\mathrm{P}} \equiv \frac{f}{\mu} + \frac{\omega_{\mathrm{P}}}{\sqrt{1 - ( \omega_{\mathrm{P}}/c )^{2}}} \tag{6.11} \]のように定義します(もちろん、$\varOmega_{\mathrm{P}}$ は、時刻に依らない定数です)。そうすると、(6.9)〜(6.10)式は、まとめて、次のように表すコトができます。 \[ \varOmega_{\mathrm{P}} \mu = \frac{m_{0} - \mu \tau}{1 - ( u_{\mathrm{R}}(\tau)/c )^{2}} \, \frac{du_{\mathrm{R}}(\tau)}{d\tau} \tag{6.12} \]したがって、(6.12)式を解けば、(6.9)〜(6.10)式の微分方程式が、どちらも解けたコトになります。 次に、この式の両辺を、時刻 $\tau = 0$ から時刻 $\tau$ の区間で積分します。ただし、時刻 $\tau = 0$ のときの、ロケットの速さ(初速度)を、$u_{\mathrm{R0}} \equiv u_{\mathrm{R}}(0)$ と書くコトにしましょう。すると、考える積分は、 \[ \varOmega_{\mathrm{P}} \mu \int_{0}^{\tau}{\frac{1}{m_{0} - \mu \tau} \, d\tau} = \int_{u_{\mathrm{R0}}}^{u_{\mathrm{R}}(\tau)}{\frac{1}{1 - ( u_{\mathrm{R}}(\tau)/c )^{2}} \, du_{\mathrm{R}}(\tau)} \tag{6.14} \]と表されます($\varOmega_{\mathrm{P}}, \ \mu, \ m_{0}$ は、時刻 $\tau$ に依らない定数であったコトに注意)。この左辺の積分は、簡単です。さらに、右辺の積分も、(2.30)式と同じ要領で、「部分分数分解」と呼ばれる数学テクニックを用いると、簡単に計算できます。結果だけを示すと、 \[ \varOmega_{\mathrm{P}} \, \ln{\left( \frac{m_{0}}{m_{0} - \mu \tau} \right)} = \frac{c}{2} \left\{ \ln{\left( \frac{1 + u_{\mathrm{R}}(\tau)/c}{1 - u_{\mathrm{R}}(\tau)/c} \right)} - \ln{\left( \frac{1 + u_{\mathrm{R0}}/c}{1 - u_{\mathrm{R0}}/c} \right)} \right\} \tag{6.15a} \] \[ \begin{align} \quad \mbox{したがって} \quad u_{\mathrm{R}}(\tau) &= c \ \frac{U_{0} \, \left( \frac{m_{0}}{m_{0} \ - \, \mu \tau} \right)^{2\varOmega_{\mathrm{P}}/c} - 1}{U_{0} \, \left( \frac{m_{0}}{m_{0} \ - \, \mu \tau} \right)^{2\varOmega_{\mathrm{P}}/c} + 1} \quad = c \ \frac{U_{0} - \left(1 - \frac{\mu}{m_{0}} \tau \right)^{2\varOmega_{\mathrm{P}}/c}}{U_{0} + \left(1 - \frac{\mu}{m_{0}} \tau \right)^{2\varOmega_{\mathrm{P}}/c}} \tag{6.15b} \\[0.5em] &\hspace{15em} \left( \, \mbox{ただし、} U_{0} \equiv \frac{1 + u_{\mathrm{R0}}/c}{1 - u_{\mathrm{R0}}/c} \ \right) \nonumber \end{align} \]となります(なお、$U_{0}$ は、初速度 $u_{\mathrm{R0}}$ だけに依存する定数で、$u_{\mathrm{R0}} = 0$ のときに、$U_{0} = 1$ となるコトに注意。また、初速度の絶対値は、光速 $c$ を超えられないので、$0 \le U_{0} \le \infty$ であるコトにも注意)。この(6.15b)式によって、ロケットに乗っている観測者が持つ時計の時刻 $\tau$ と、ロケットに乗っている観測者から見た慣性系の速さ $-u_{\mathrm{R}}(\tau)$(すなわち、時刻 $\tau$ のときの、慣性系にいる観測者から見たロケットの速さ $u_{\mathrm{R}}(\tau)$)の関係が、与えられる――というワケです(ただし、$f, \ \omega_{\mathrm{P}}, \ \mu$ は、すべて、時刻 $\tau$ に依らない定数としたコトに注意)。 □ちなみに、(6.15a)式の右辺に、良く知られた近似式 $\ln{(1+X)} \simeq X$($\lvert X \rvert \ll 1$)を適用すると、 という関係式が得られます。実は、この(6.16)式は、「ニュートン力学的に正しいツィオルコフスキーの公式」=(2.6)式を、$f, \ \omega_{\mathrm{P}}, \ \mu$ が一定という条件で解いた結果と、まったく同じカタチをしています。つまり、$\lvert u_{\mathrm{R}}(\tau) \rvert, \ \lvert u_{\mathrm{R0} \,} \rvert \ll c$ のとき、特殊相対論の世界とニュートン力学の世界は、一致するのです。

つまり、$0 < \varOmega_{\mathrm{P}} \le c/2$ の場合、ロケットの加速度は、時間が経過するとともに、常に大きくなっていきます。でも、$\varOmega_{\mathrm{P}} > c/2$ の場合には、ある時刻 $\tau_{\mathrm{C}}$ までは、時間の経過とともに、加速度が大きくなっていくものの、その時刻 $\tau_{\mathrm{C}}$ を境に、逆に、時間の経過とともに、加速度は小さくなっていく――そのような特別な時刻 $\tau_{\mathrm{C}}$、すなわち、「($u_{\mathrm{R}}(\tau)$ のグラフにおける)変曲点」が存在します。(6.17b)式より、この変曲点 $\tau_{\mathrm{C}}$ は、 \[ \varOmega_{\mathrm{P}} > \frac{c}{2} \mbox{ の場合:} \ \tau_{\mathrm{C}} = \frac{m_{0}}{\mu} \left\{ 1 - \left( U_{0} \, \frac{2\varOmega_{\mathrm{P}} - c}{2\varOmega_{\mathrm{P}} + c} \right)^{c/(2\varOmega_{\mathrm{P}})} \ \right\} \, , \quad u_{\mathrm{R}}(\tau_{\mathrm{C}}) = c \, \frac{1}{2(\varOmega_{\mathrm{P}} / c)} \tag{6.18} \]であるコトが分かります。$u_{\mathrm{R0}} = 0$($U_{0} = 1$)の場合、$\tau_{\mathrm{C}}$ の具体的な値は、次の表のようになります。 \[ \hspace{2em} \begin{array}{c|ccccccc} \varOmega_{\mathrm{P}} & 0.2 \, c & 0.4 \, c & 0.6 \, c & 0.8 \, c & c & 1.5 \, c & 2.0 \, c \\ \hline \tau_{\mathrm{C}} & \mbox{なし} & \mbox{なし} & 0.864 \, \frac{m_{0}}{\mu} & 0.600 \, \frac{m_{0}}{\mu} & 0.423 \, \frac{m_{0}}{\mu} & 0.206 \, \frac{m_{0}}{\mu} & 0.120 \, \frac{m_{0}}{\mu} \end{array} \]□なお、ココに出てくる $m_{0}/\mu$ は、定義より明らかに、$m(\tau) = 0$ となる時刻です((4.16)式を参照)。この表のとおりに、変曲点(すなわち、$u_{\mathrm{R}}(\tau)$ のグラフが、下に凸の曲線から、上に凸の曲線に、変化する点)が存在するコトを、先に示したグラフから、確認してみて下さいね。

□ところで、このような $u_{\mathrm{R}}(\tau)$ のふるまいが生じるのは、なぜでしょうか。それには、2 つの要素が影響しています。まず、推進剤の消費に伴って、ロケットの質量が減少していきます。推力は変わらなくても、質量が減少していくと、加速度は、どんどん増大していきます。ところが、ロケットの速さ $u_{\mathrm{R}}$ が光速 $c$ に近づいていくと、今度は、特殊相対論的効果によって、ロケットの速さは増加しにくくなります。もしも、ロケットの推力が小さいと(つまり、$\varOmega_{\mathrm{P}}\mu$ が小さいと)、特殊相対論的効果が顕著になるほどの速さに、なかなか達しません。その前に、質量減少による加速度増大の効果が大きくなりすぎているので、ロケットの質量がゼロになる直前に、一気に、ロケットの速さが光速に向かってしまう――というワケです。

と表されるコトは、明らかです。もちろん、推進剤を使い切ると、ロケットは、それ以上は加速ができません。したがって、(6.15b)式より、ただちに、ロケットの最大到達速度 $u_{\mathrm{R \cdot MAX}} \:$ が、次のように与えられます。 \[ u_{\mathrm{R \cdot MAX}} = c \ \frac{U_{0} \, \left( \frac{m_{0}}{M_{\mathrm{R}}} \right)^{2\varOmega_{\mathrm{P}}/c} - 1}{U_{0} \, \left( \frac{m_{0}}{M_{\mathrm{R}}} \right)^{2\varOmega_{\mathrm{P}}/c} + 1} \quad = c \ \frac{U_{0} \, \left( 1 + \frac{M_{\mathrm{P}}}{M_{\mathrm{R}}} \right)^{2\varOmega_{\mathrm{P}}/c} - 1}{U_{0} \, \left( 1 + \frac{M_{\mathrm{P}}}{M_{\mathrm{R}}} \right)^{2\varOmega_{\mathrm{P}}/c} + 1} \tag{6.20} \]

となるコトが分かります(いま、$\mu, \ \omega_{\mathrm{P}}$ は一定と仮定していたコトに注意)。(3.7)式より、質量欠損となる質量の合計 $m_{\mathrm{D}}$ は、ロケットに乗っている観測者から見て、$K_{\kappa} = m_{\mathrm{D}} \, c^{2}$ の質量=運動エネルギーに相当します(ロケットに乗っている観測者から見て、ロケットに搭載されている状態の推進剤は、常に静止しているコトに注意。詳しくは、第 3 節を参照)。すなわち、総質量 $M_{\mathrm{P}}$ の推進剤ならば、推進剤の噴射のために、$m_{\mathrm{D}} \, c^{2}$ のエネルギーに相当する質量欠損がなければいけない――というワケです。したがって、この推進剤に求められるエネルギー密度(つまり、単位質量当たりに得られるエネルギー)$E_{\rho}$ は、(6.21a)式も用いて、 \[ E_{\rho} = \frac{m_{\mathrm{D}} c^{2}}{M_{\mathrm{P}}} = \left( 1 - \sqrt{1 - \left( \frac{\omega_{\mathrm{P}}}{c} \right)^{2}} \, \right) \, c^{2} \tag{6.22} \]と表されます。(6.22)式を書き直すと、ただちに($\omega_{\mathrm{P}} > 0$ としたとき)、 \[ \omega_{\mathrm{P}} = c \, \sqrt{1 - \left( 1 - \frac{E_{\rho}}{c^{2}} \right)^{2}} \quad = \sqrt{2E_{\rho} - \left( \frac{E_{\rho}}{c} \right)^{2}} \tag{6.23} \]となります。(6.22)〜(6.23)式は、「推進剤の噴射速度を $\omega_{\mathrm{P}}$ にするには、エネルギー密度 $E_{\rho}$ の推進剤が必要」、または、「エネルギー密度 $E_{\rho}$ の推進剤を使うと、推進剤の噴射速度は $\omega_{\mathrm{P}}$ になる」というコトを、表しています。たとえば、軽水素の核融合(pp 連鎖反応)の場合には、エネルギー密度 $E_{\rho} \simeq 6.3 \times 10^{14}$ [$\mathrm{J/kg}$] より、推進剤の噴射速度 $\omega_{\mathrm{P}} \simeq 3.5 \times 10^{4}$ [$\mathrm{km/s}$]($0.118 \, c$)となります。先に示した、ロケットの速さ $u_{\mathrm{R}}(\tau)$ のグラフを見ると、この噴射速度は、特殊相対論の世界を堪能するには、少し物足りなく感じるかも知れません。他にも、ウランの核分裂の場合は、$E_{\rho} \simeq 8.2 \times 10^{13}$ [$\mathrm{J/kg}$] なので、$\omega_{\mathrm{P}} \simeq 1.3 \times 10^{4}$ [$\mathrm{km/s}$]($0.043 \, c$)となり、水素と酸素の化学反応では、$E_{\rho} \simeq 1.3 \times 10^{7}$ [$\mathrm{J/kg}$] なので、$\omega_{\mathrm{P}} \simeq 5.1$ [$\mathrm{km/s}$] となります。 □もちろん、コレらの計算は、エネルギーロスがまったくない、効率 $100 \, \%$ の場合を、想定しています。実際の推進剤の噴射速度は、コレらの計算結果よりも、遥かに遅くなるハズです。 □定義より、明らかに、$M_{\mathrm{P}} \ge m_{\mathrm{D}}$ ですので、(6.22)式より、$E_{\rho} \le c^{2}$ となります。エネルギー密度 $E_{\rho}$ が最大($E_{\rho} = c^{2}$)となるのは、$M_{\mathrm{P}} = m_{\mathrm{D} \,}$ の場合、すなわち、推進剤の質量が、すべて、質量欠損になる場合です。藤野の知る限り、コレを実現するのは、「対消滅(物質と反物質が合体・消滅して、光子を生成する反応)」だけです。なお、藤野の知る限り、エネルギー密度 $E_{\rho}$ が核融合よりも大きくなりうるのは、対消滅と、「ホーキング放射(ブラックホールの蒸発)」だけです。物質・反物質やブラックホールを自在に操れるようになるまでは、人類が、特殊相対論の世界を堪能するのは、難しいのかも知れません。 □逆に、エネルギー密度 $E_{\rho}$ が $c^{2}$ よりも十分に小さい場合には、(6.23)式より、ただちに、$\omega_{\mathrm{P}} \simeq \sqrt{\smash[b]{\mathstrut 2E_{\rho}}}$($E_{\rho} \ll c^{2}$)となるコトが分かります。コレは、ニュートン力学の世界で、「エネルギーの保存則」から、推進剤の噴射速度 $\omega_{\mathrm{P}}$ を計算した結果と、一致しています。 □ココで、「質量比 $R$」を、$R \equiv m_{0}/M_{\mathrm{R}}$ で定義すると、(6.20)式、および、(6.11)式と(6.23)式より、ロケットの最大到達速度 $u_{\mathrm{R \cdot MAX}} \:$ が、$R, \ E_{\rho}$ で決まるコトが分かります。さらに、ただちに、 となるコトが分かります。特に(6.24b)式は、質量比 $R$ を、いくらでも大きくするコトで、ロケットの最大到達速度 $u_{\mathrm{R \cdot MAX}} \:$ を、光速 $c$ に、いくらでも近づけられるコトを、示しています。

という、微分形式の関係式が得られます。さらに、(6.25)式の両辺を、ロケットに乗っている観測者が持つ時計の時刻 $\tau$ で、時刻 $\tau = 0$ から時刻 $\tau$ までの区間で、積分してみましょう。ただし、簡単のため、ロケットに乗っている観測者が持つ時計の時刻が $\tau = 0$ となるときに、慣性系にある時計の時刻が $t = 0$ になるように、お互いの時計の時刻を合わせておくコトにします。すると、(6.25)式の、考える区間での積分は、 \[ \int_{0}^{t(\tau)}{dt} = \int_{0}^{\tau}{\frac{1}{2} \, \left\{ \sqrt{U_{0}} \, \left( 1 - \frac{\mu}{m_{0}} \tau \right)^{-\varOmega_{\mathrm{P}}/c} + \frac{1}{\sqrt{U_{0}}} \, \left( 1 - \frac{\mu}{m_{0}} \tau \right)^{\varOmega_{\mathrm{P}}/c} \ \right\} \, d\tau} \tag{6.26} \]と表されるコトになります。ココで、$t(\tau)$ は、ロケットに乗っている観測者が持つ時計の時刻が $\tau$ のときの、慣性系にある時計の時刻を表します。(6.26)式の両辺の積分は簡単です(ただし、右辺の積分については、場合分けが必要なので、注意しましょう)。結果だけを示すと、ただちに、 \[ \begin{align} &\mbox{$\varOmega_{\mathrm{P}} \ne \pm c$ の場合:} \ t(\tau) = \frac{m_{0}}{2\mu} \left[ \ \frac{\sqrt{U_{0}}}{1 - \varOmega_{\mathrm{P}}/c} \, \left\{ \, 1- \left( 1 - \frac{\mu}{m_{0}} \tau \right)^{1 - \varOmega_{\mathrm{P}}/c} \ \right\} \right. \nonumber \\[0.5em] &\hspace{15em} \left. + \frac{1}{\sqrt{U_{0}}} \, \frac{1}{1 + \varOmega_{\mathrm{P}}/c} \, \left\{ \, 1- \left( 1 - \frac{\mu}{m_{0}} \tau \right)^{1 + \varOmega_{\mathrm{P}}/c} \ \right\} \ \right] \tag{6.27a} \end{align} \] \[ \mbox{$\varOmega_{\mathrm{P}} = c$ の場合:} \ t(\tau) = \frac{m_{0}}{2\mu} \left[ \ -\sqrt{U_{0}} \, \ln{\left( 1 - \frac{\mu}{m_{0}} \tau \right)} + \frac{1}{2\sqrt{U_{0}}} \, \left\{ \, 1- \left( 1 - \frac{\mu}{m_{0}} \tau \right)^{2} \ \right\} \ \right] \] \[ {} \tag{6.27b} \] \[ \mbox{$\varOmega_{\mathrm{P}} = -c$ の場合:} \ t(\tau) = \frac{m_{0}}{2\mu} \left[ \ -\frac{1}{\sqrt{U_{0}}} \, \ln{\left( 1 - \frac{\mu}{m_{0}} \tau \right)} + \frac{\sqrt{U_{0}}}{2} \, \left\{ \, 1- \left( 1 - \frac{\mu}{m_{0}} \tau \right)^{2} \ \right\} \ \right] \] \[ {} \tag{6.27c} \]となります。(6.27a)〜(6.27c)式こそが、ロケットに乗っている観測者が持つ時計の時刻が $\tau$ のときの、慣性系にある時計の時刻 $t(\tau)$ を与える公式です(ただし、ココでは、$f, \ \mu, \ \omega_{\mathrm{P}}$ が常に一定と仮定していたコトに注意)。ロケットの初速度がゼロ、すなわち、$u_{\mathrm{R0}} = 0$($U_{0} = 1$)の場合の、ロケットに乗っている観測者が持つ時計の時刻 $\tau$ と、慣性系にある時計の時刻 $t$ の関係を、グラフに表したのが次の図です。ニュートン力学の世界では、もちろん、この 2 つの時刻に、違いはありません。でも、特殊相対論の世界では、慣性系にある時計の時刻 $t$ が経過=増加しても、ロケットに乗っている観測者が持つ時計の時刻 $\tau$ は、それほど経過=増加しなくなる様子が、この図から、とても良く、見てとれるでしょう。 この結果より、$\lvert \varOmega_{\mathrm{P}} \rvert > c$ のときには、慣性系にいる観測者から見て、ロケットの速さは、決して、光速には到達しない(光速に達するのに、無限の時間がかかる)コトが分かります。 □実は、$\varOmega_{\mathrm{P}} = \pm c$、かつ、ロケットの初速度がゼロ($u_{\mathrm{R0}} = 0, \ U_{0} = 1$)の場合に限るならば、「ランベルトの W 関数」を用いて、$u_{\mathrm{R}}(t)$ を、簡単なカタチで表すコトができます。ランベルトの W 関数 $W(y)$ は、次のように、$y = x \cdot e^{x}$ の逆関数として定義されます。 さて、$\varOmega_{\mathrm{P}} = \pm c$ の場合の $t(\tau)$ を表す(6.27b)〜(6.27c)式は、$u_{\mathrm{R0}} = 0$($U_{0} = 1$)のとき、どちらも、

\[

\begin{align}

&\qquad t(\tau) = \frac{m_{0}}{2\mu} \left[ \, -\ln{\left( 1 - \frac{\mu}{m_{0}} \tau \right)} + \frac{1}{2} \, \left\{ \, 1- \left( 1 - \frac{\mu}{m_{0}} \tau \right)^{2} \ \right\} \, \right] \nonumber \\[0em]

&\hspace{27em} \mbox{($\, \varOmega_{\mathrm{P}} = \pm c \, , \ u_{\mathrm{R0}} = 0 \,$)} \tag{6.29}

\end{align}

\]

という、まったく同じ式になります。さらに、ランベルトの W 関数を用いると、

\[

\qquad e^{1 - 4 \, \frac{\mu}{m_{0}} t} = \left( 1 - \frac{\mu}{m_{0}} \tau \right)^{2} \cdot e^{\left( 1 - \frac{\mu}{m_{0}} \tau \right)^{2}} \quad \Longrightarrow \quad \left( 1 - \frac{\mu}{m_{0}} \tau \right)^{2} = W \left( e^{1 - 4 \, \frac{\mu}{m_{0}} \, t} \right)

\]

\[

\qquad \quad \mbox{したがって} \quad \tau(t) = \frac{m_{0}}{\mu} \, \left\{ \ 1 - \sqrt{W \left( e^{1 - 4 \, \frac{\mu}{m_{0}} \, t} \right)} \ \right\} \quad \mbox{($\, \varOmega_{\mathrm{P}} = \pm c \, , \ u_{\mathrm{R0}} = 0 \,$)} \tag{6.30}

\]

のように、$\tau = \tau(t)$ のカタチに変形できます。コレを(6.15b)式に代入すると、慣性系にある時計の時刻が $t$ のときのロケットの速さ $u_{\mathrm{R}}(t)$ は、

\[

\qquad u_{\mathrm{R}}(t) = c \ \frac{1 - \left\{ W \left( e^{1 - 4 \, \frac{\mu}{m_{0}} \, t} \right) \right\}^{\pm 1}}{1 + \left\{ W \left( e^{1 - 4 \, \frac{\mu}{m_{0}} \, t} \right) \right\}^{\pm 1}} \quad \mbox{($\, \varOmega_{\mathrm{P}} = \pm c \, , \ u_{\mathrm{R0}} = 0 \,$)} \tag{6.31}

\]

で与えられます。ランベルトの W 関数 $W(y)$ の性質は、良く知られているので、(6.30)〜(6.31)式によって、$\varOmega_{\mathrm{P}} = \pm c, \ u_{\mathrm{R0}} = 0$ のときの、$\tau = \tau(t)$ や $u_{\mathrm{R}}(t)$ のふるまいを、詳しく調べるコトができます。ココでは、具体的な検討は割愛しますけど、興味があれば、ぜひ、挑戦してみて下さいね。

□ちなみに、第 4 節の設定(推進剤を噴射するためのエネルギーが、推進剤の質量欠損に由来する場合)の「光子ロケット」は、外力 $f$ がゼロのときに、実際に、$\tau = \tau(t)$ や $u_{\mathrm{R}}(t)$ が、(6.30)〜(6.31)式で与えられます。光子ロケットとは、光子を推進剤に使うロケット――つまり、光(電磁波)を発振する反動で推進するロケットのコトです。もちろん、光子ロケットでは、どの観測者から見ても、推進剤の噴射速度が、光速 $c$ になります(すなわち、$\omega_{\mathrm{P}} = u_{\mathrm{P}} = \pm c$ となります)。よって、(6.22)式より、光子ロケットの推進剤のエネルギー密度 $E_{\rho}$ は、$E_{\rho} = c^{2}$ でなければいけないコトが分かります。藤野の知る限り、この条件を満たしうるのは、「物質・反物質」を推進剤とする「対消滅エンジン」だけです。詳しい説明は割愛しますけど、興味があれば、ぜひ、光子ロケットや、対消滅エンジンについて、自分で調べて、いろいろと計算・検討してみて下さいね。

□このグラフより、慣性系にいる観測者が観測する場合も、ロケットに乗っている観測者が観測する場合と同じく、ロケットの質量がゼロになる時刻($m(t) = 0$ となる時刻)に、ロケットの速さ $u_{\mathrm{R}}(\tau)$ が光速 $c$ に達するコトが分かります。ただし、(6.27a)〜(6.27c)式から示されたように、慣性系にいる観測者が観測する場合、$\lvert \varOmega_{\mathrm{P}} \rvert \ge c$ ならば、ロケットの質量がゼロになるには、無限の時間がかかるので、ロケットの速さは、いくらでも、光速に近づいていくものの、いつまでも、光速に達するコトができません。 □もちろん、このコトは、$\lvert \varOmega_{\mathrm{P}} \rvert$(ないし、推進剤の噴射速度 $\omega_{\mathrm{P}}$)が小さいほど、ロケットの速さが光速に達しやすい――というコトではありません。グラフから明らかなように、推進剤の噴射速度 $\omega_{\mathrm{P}}$ が遅い場合は、ロケットの質量がゼロになる直前に、ロケットの速さが、急激に、光速に向かいます。逆に、推進剤の噴射速度 $\omega_{\mathrm{P}}$ が速い場合は、ロケットの質量がゼロに近づく遥か前に、ロケットの速さが、すでに、光速に近くなっているのです。実際、時刻 $t = 0$ のときの、推進剤を含んだロケット全体の質量を $m_{0}$ とすると、ロケットの速さが $0.9 \, c$(光速の $90 \, \%$)に達するときのロケットの質量 $m$ は 、$\varOmega_{\mathrm{P}} = c$ では、$m = 0.23 \, m_{0}$ ですけど、$\varOmega_{\mathrm{P}} = 0.2 \, c$ の場合には、$m = 0.00064 \, m_{0}$ です。コレは、時刻 $t = 0$ のときのロケット全体の質量のうち、$99.9 \, \%$ 以上が推進剤でなければいけないというコトです。$\lvert \varOmega_{\mathrm{P}} \rvert$(ないし、推進剤の噴射速度 $\omega_{\mathrm{P}}$)が十分に大きくないと、光速 $c$ に近い速さまで、ロケットを加速するのは、極めて難しいのです。

となりますけど、(6.25)式より $dt/d\tau \ge 1$ ですし、(6.15b)式より $\varOmega_{\mathrm{P}} > 0$ ならば $du_{\mathrm{R}}(\tau)/d\tau > 0$ なので、(6.32)式は、 $\varOmega_{\mathrm{P}} > 0$ ならば $du_{\mathrm{R}}(t)/dt > 0$ であるコトを、示しています。コレは、$u_{\mathrm{R}}(t)$ が、単調増加関数であるコトを、表しています。さらに、$d^{2}u_{\mathrm{R}}(t)/dt^{2}$ については、 \[ \begin{align} \frac{d^{2}u_{\mathrm{R}}(t)}{dt^{2}} &= \frac{d}{dt} \, \left\{ \frac{1}{dt/d\tau} \, \frac{du_{\mathrm{R}}(\tau)}{d\tau} \right\} = \frac{d\tau}{dt} \, \frac{d}{d\tau} \, \left\{ \frac{1}{dt/d\tau} \, \frac{du_{\mathrm{R}}(\tau)}{d\tau} \right\} \nonumber \\[0.5em] &= \frac{1}{( dt/d\tau )^{3}} \, \left\{ \frac{dt}{d\tau} \, \frac{d^{2}u_{\mathrm{R}}(\tau)}{d\tau^{2}} - \frac{d^{2}t}{d\tau^{2}} \, \frac{du_{\mathrm{R}}(\tau)}{d\tau} \right\} \tag{6.33} \end{align} \]となるので、$\varOmega_{\mathrm{P}} > 0$ のとき、次の関係が成り立っているコトが、分かります(かなりメンドくさいですけど、計算自体は簡単です。まず、(6.33)式より、$d^{2}u_{\mathrm{R}}(t)/dt^{2} = 0$ を満たす $\tau$ を求めるコトができます。そして、(6.27a)〜(6.27c)式を使って、その $\tau$ を、$t$ に変換すると、次の関係が得られるハズです)。 \[ 0 < \varOmega_{\mathrm{P}} \le \frac{c}{3} \mbox{ の場合:} \ \frac{d^{2} u_{\mathrm{R}}(t)}{dt^{2}} > 0 \tag{6.34a} \] \[ \varOmega_{\mathrm{P}} > \frac{c}{3} \mbox{ の場合:} \ \frac{d^{2} u_{\mathrm{R}}(t)}{dt^{2}} \ge 0 \quad \mbox{($\ t \le t_{\mathrm{C}} \ $)} \, , \quad \frac{d^{2} u_{\mathrm{R}}(t)}{dt^{2}} < 0 \quad \mbox{($\ t > t_{\mathrm{C}} \ $)} \tag{6.34b} \]ココで、(6.34b)式における $t_{\mathrm{C}}$(「変曲点」)は、次のように与えられます。 \[ \begin{align} &\mbox{$\varOmega_{\mathrm{P}} \ne \pm c$ の場合:} \ t_{\mathrm{C}} \equiv \frac{m_{0}}{2\mu} \left[ \ \frac{\sqrt{U_{0}}}{1 - \varOmega_{\mathrm{P}}/c} \, \left\{ \, 1- \left( U_{0} \, \frac{3\varOmega_{\mathrm{P}} - c}{3\varOmega_{\mathrm{P}} + c} \right)^{\frac{1}{2} \, ( c / \varOmega_{\mathrm{P}} \ - \ 1 )} \ \right\} \right. \nonumber \\[0.5em] &\hspace{15em} \left. + \frac{1}{\sqrt{U_{0}}} \, \frac{1}{1 + \varOmega_{\mathrm{P}}/c} \, \left\{ \, 1- \left( U_{0} \, \frac{3\varOmega_{\mathrm{P}} - c}{3\varOmega_{\mathrm{P}} + c} \right)^{\frac{1}{2} \, ( c / \varOmega_{\mathrm{P}} \ + \ 1 )} \ \right\} \ \right] \nonumber \end{align} \] \[ {} \tag{6.35a} \] \[ \mbox{$\varOmega_{\mathrm{P}} = c$ の場合:} \ t_{\mathrm{C}} \equiv \frac{m_{0}}{4\mu} \left[ \ \frac{1}{\sqrt{U_{0}}} - \sqrt{U_{0}} \, \left\{ \frac{1}{2} + \ln{\left( \frac{U_{0}}{2} \right)} \right\} \ \right] \tag{6.35b} \]このように、慣性系にいる観測者が観測するとき、$0 < \varOmega_{\mathrm{P}} \le c/3$ の場合に、ロケットの加速度は、時間が経過するとともに、常に大きくなっていきます。けれども、$\varOmega_{\mathrm{P}} > c/3$ の場合には、変曲点 $t_{\mathrm{C}}$ までは、時間の経過とともに、加速度が大きくなっていくものの、変曲点 $t_{\mathrm{C}}$ を過ぎたとたん、逆に、時間の経過とともに、加速度は小さくなっていきます。質量減少による加速度増大の効果よりも、特殊相対論的効果による加速度減少の効果のほうが、大きくなってしまうからです。ちなみに、$u_{\mathrm{R0}} = 0$($U_{0} = 1$)の場合には、$t_{\mathrm{C}}$ の具体的な値は、次の表のようになります。 \[ \hspace{2em} \begin{array}{c|ccccccc} \varOmega_{\mathrm{P}} & 0.2 \, c & 0.4 \, c & 0.6 \, c & 0.8 \, c & c & 1.5 \, c & 2.0 \, c \\ \hline t_{\mathrm{C}} & \mbox{なし} & 1.047 \, \frac{m_{0}}{\mu} & 0.680 \, \frac{m_{0}}{\mu} & 0.438 \, \frac{m_{0}}{\mu} & 0.298 \, \frac{m_{0}}{\mu} & 0.141 \, \frac{m_{0}}{\mu} & 0.081 \, \frac{m_{0}}{\mu} \end{array} \]□ロケットに乗っている観測者が観測する場合((6.17a)〜(6.17b)式)は、変曲点が存在するのは、$\varOmega_{\mathrm{P}} > c/2$ のときであるのに対して、慣性系にいる観測者が観測する場合には、変曲点が存在する条件が、$\varOmega_{\mathrm{P}} > c/3$ となるのは、とても興味深いコトです。さらに、$\tau_{\mathrm{C}}$ と $t_{\mathrm{C}}$ の表を見比べると、同じ $\varOmega_{\mathrm{P}}$ のとき、必ず、$t_{\mathrm{C}} < \tau_{\mathrm{C}}$ が成り立っているコトに、気がつきます。このコトは、$dt > d\tau$、つまり、$t, \ \tau > 0$ のとき、必ず、$t > \tau$ が成り立つという事実を思い返すと((6.25)式を参照)、不思議に感じるかも知れません。でも、加速度が、「速度の変化量÷時間」で与えられるコトを思い出せば、ナニも不思議ではありません。$dt > d\tau$ なので、ロケットに乗っている観測者が持つ時計で $1$ 秒が経過したときに($d\tau = 1$ [秒])、慣性系にある時計では $1$ 秒以上が経過している($dt > 1$ [秒])――というコトになります。すると、慣性系から見たロケットの速さがある値だけ変化したときに、慣性系にある時計では、ロケットに乗っている観測者が持つ時計よりも、長い時間が経過しているコトになります。「加速度=速度の変化量÷時間」なので、より長い時間が経過する慣性系では、その分だけ、加速度が小さくなります($du_{\mathrm{R}}/dt < du_{\mathrm{R}}/d\tau$ となります)。その結果、より早く、変曲点(加速度が減少し始める時刻)を迎えるコトになる――というワケです。

□ちなみに、慣性系にいる観測者を頼れるならば、ロケットに乗っている観測者が、「距離」を知るのに、たとえば、次のような方法があります。まず、慣性系にいる観測者に、慣性系で測った距離で、等間隔に、標識(距離標)を並べておいてもらいます。ロケットに乗っている観測者は、ロケットが、いつ、どの標識を横切ったのかを観測するコトで、ロケットの移動距離(慣性系で測った距離)を、知るコトができます。

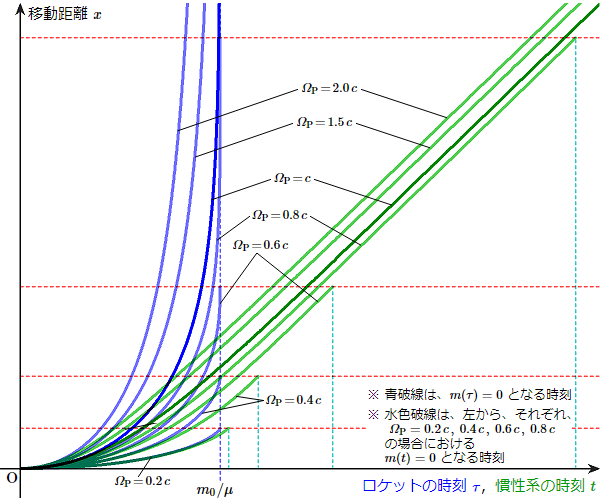

(6.36)式は、$u_{\mathrm{R}}(t)$ が簡単なカタチで表せないので、このままでは、これ以上は計算できません。けれども、(6.15b)式で $u_{\mathrm{R}}(\tau)$ が、(6.25)式で $dt$ と $d\tau$ の関係が、それぞれ、与えられているので、ただちに、 \[ x = {\Large \int}_{0}^{\tau}{c \ \frac{U_{0} - \left(1 - \frac{\mu}{m_{0}} \tau \right)^{2\varOmega_{\mathrm{P}}/c}}{U_{0} + \left(1 - \frac{\mu}{m_{0}} \tau \right)^{2\varOmega_{\mathrm{P}}/c}} \cdot \frac{1}{2} \, \left\{ \sqrt{U_{0}} \, \left( 1 - \frac{\mu}{m_{0}} \tau \right)^{-\varOmega_{\mathrm{P}}/c} + \frac{1}{\sqrt{U_{0}}} \, \left( 1 - \frac{\mu}{m_{0}} \tau \right)^{\varOmega_{\mathrm{P}}/c} \ \right\} \, d\tau} \] \[ \quad = \frac{c}{2} \, {\large \int}_{0}^{\tau}{\left\{ \sqrt{U_{0}} \, \left( 1 - \frac{\mu}{m_{0}} \tau \right)^{-\varOmega_{\mathrm{P}}/c} - \frac{1}{\sqrt{U_{0}}} \, \left( 1 - \frac{\mu}{m_{0}} \tau \right)^{\varOmega_{\mathrm{P}}/c} \right\} \, d\tau} \tag{6.37} \]と書き直すコトができます。この積分は、とても簡単です。結果だけを示すと、次のようになります。 \[ \begin{align} &\mbox{$\varOmega_{\mathrm{P}} \ne \pm c$ の場合:} \ x = \frac{c \, m_{0}}{2\mu} \left[ \ \frac{\sqrt{U_{0}}}{1 - \varOmega_{\mathrm{P}}/c} \, \left\{ \, 1- \left( 1 - \frac{\mu}{m_{0}} \tau \right)^{1 - \varOmega_{\mathrm{P}}/c} \ \right\} \right. \nonumber \\[0.5em] &\hspace{15em} \left. - \frac{1}{\sqrt{U_{0}}} \, \frac{1}{1 + \varOmega_{\mathrm{P}}/c} \, \left\{ \, 1- \left( 1 - \frac{\mu}{m_{0}} \tau \right)^{1 + \varOmega_{\mathrm{P}}/c} \ \right\} \ \right] \tag{6.38a} \end{align} \] \[ \mbox{$\varOmega_{\mathrm{P}} = c$ の場合:} \ x = \frac{c \, m_{0}}{2\mu} \left[ \ -\sqrt{U_{0}} \, \ln{\left( 1 - \frac{\mu}{m_{0}} \tau \right)} - \frac{1}{2\sqrt{U_{0}}} \, \left\{ \, 1- \left( 1 - \frac{\mu}{m_{0}} \tau \right)^{2} \ \right\} \ \right] \] \[ {} \tag{6.38b} \] \[ \mbox{$\varOmega_{\mathrm{P}} = -c$ の場合:} \ x = \frac{c \, m_{0}}{2\mu} \left[ \ \frac{1}{\sqrt{U_{0}}} \, \ln{\left( 1 - \frac{\mu}{m_{0}} \tau \right)} + \frac{\sqrt{U_{0}}}{2} \, \left\{ \, 1- \left( 1 - \frac{\mu}{m_{0}} \tau \right)^{2} \ \right\} \ \right] \] \[ {} \tag{6.38c} \](6.38a)〜(6.38b)式を、グラフに表したのが次の図です(ただし、この図は、$\varOmega_{\mathrm{P}} > 0$、および、ロケットの初速度がゼロ、すなわち、$u_{\mathrm{R0}} = 0$($U_{0} = 1$)の場合を、描いているコトに、注意して下さい)。 □このグラフには、(6.38a)〜(6.38b)式で与えられた、「ロケットに乗っている観測者が持つ時計の時刻 $\tau$ と、慣性系で測ったロケットの移動距離 $x$ の関係 $x = x(\tau)$(青線)」だけでなく、「慣性系にある時計の時刻 $t$ と、慣性系で測ったロケットの移動距離 $x$ の関係 $x = x(t)$(緑線)」も、描かれています。ちなみに、(6.38a)〜(6.38c)式で与えられる $x = x(\tau)$ と異なり、$x = x(t)$ のほうは、簡単なカタチで表すコトが、できそうにありません。上の $x = x(t)$ のグラフは、(6.27a)〜(6.27b)式の $t = t(\tau)$ に、$t$ の値を代入して、数値計算で、等式を満たす $\tau$ を求めたあとに、その $\tau$ を、(6.38a)〜(6.38b)式の $x(\tau)$ に代入する――という作業を(関数グラフ描画ソフトが自動的に)繰り返すコトで、描いています。なお、ココでも、「ロケットに乗っている観測者が持つ時計の時刻が $\tau = 0$ となるときに、慣性系にある時計の時刻が $t = 0$ になるように、お互いの時計の時刻を合わせておく」という条件(初期条件)が、採用されています((6.27a)〜(6.27c)式の説明を参照)。

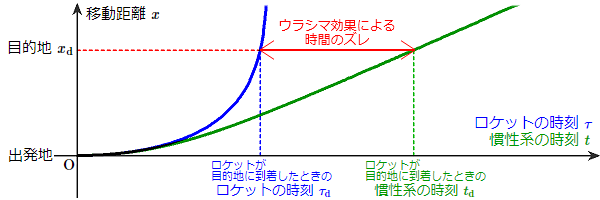

□残念ながら、$t = t(x)$ や $\tau = \tau(x)$ を、簡単なカタチで表すコトは、できそうにありません。そのため、上の図における「ウラシマ効果による時間のズレ」を、具体的に計算するのは、ちょっと、タイヘンです。さらに、実際には、ロケットが出発してから、目的地に到着するまで、推進剤の噴射速度も消費速度も一定である――という設定は、不自然でしょう。現実的には、目的地に到着するときに、ロケットの速さがゼロになるように(目的地で停止するように)、推進剤の噴射速度や消費速度を、コントロールするハズです。そんなワケで、ロケットによる宇宙航行においては、「ウラシマ効果による時間のズレ」を、具体的に計算するコトは、かなり、骨の折れる作業になりそうです。ぜひ、自分で、いろいろな目的地や、その目的地を目指すための航行計画を考えて、実際に、ウラシマ効果の計算を楽しんでみて下さいね。

と表されるコトになります。(6.39)式により、$u_{\mathrm{R}} \to c$ のときに、$dx/d\tau \to \infty$ となるコトは、明らかです。つまり、$dx/d\tau \to \infty$ となるコトと、慣性系にいる観測者から見たロケットの速さ $u_{\mathrm{R}}$(すなわち、ロケットに乗っている観測者から見た慣性系の速さ $-u_{\mathrm{R} \,}$)が、光速 $c$ を超えられないというコトのあいだには、ナニも、矛盾はないのです。 □実は、このコトには、いわゆる「ローレンツ収縮」と呼ばれる現象が、関係しています。ローレンツ収縮とは、お互いに静止している 2 点のあいだの距離を測るときに、その 2 点に対して静止している観測者が測定する距離 $\varDelta x$ よりも、その 2 点に対して運動している観測者が測定する距離 $\varDelta \xi$ のほうが、短くなる――という現象のコトです。よって、慣性系で測った距離で、等間隔に並べられた標識のあいだの距離 $\varDelta x$ は、ロケットに乗っている観測者から見ると、$\varDelta x$ よりも狭くなります。このため、コレらの標識のあいだ(距離 $\varDelta x$)を通過するのに要する時間(ロケットに乗っている観測者が持つ時計で測った時間)$\varDelta \tau$ も、短くなります。速さ $u_{\mathrm{R}}$ が増加すると、ロケットに乗っている観測者から見た標識のあいだの距離は、より狭くなり、通過時間 $\varDelta \tau$ は、速さ $u_{\mathrm{R}}$ の増加以上に短くなります。こうして、$\varDelta x/\varDelta \tau \to \infty$ となるのです。 □上の議論は、意外と奥が深いので、もう少しだけ、このハナシを続けましょう(詳しくは、『特殊相対論で、加速度運動。そして、ウラシマ効果 & 等価原理へ。』を、読んで下さい)。そもそものハナシでは、「加速度運動をしているロケットに乗っている観測者が測定する距離」を、正しく定義する手段はない――と、説明されていました(第 3 節を参照)。すると、「速さ」の定義(速さ=移動距離÷時間)により、「加速度運動をしているロケットに乗っている観測者が測定する速さ」も、正しく定義する手段はない――というコトになってしまうハズです。それならば、ココまでの議論で、たびたび登場してきた、「ロケットに乗っている観測者から見た慣性系の速さ $-u_{\mathrm{R}}(\tau)$」とは、厳密には、ナニを意味しているのでしょうか。 □ココで、ロケットに乗っている観測者が持つ時計で測る、極めて短い時間 $\varDelta \tau$ に起こるコトについて、考えてみましょう。実際には、ロケットは加速度運動をしていますけど、微小時間 $\varDelta \tau$ は、あまりに短い時間なので、このあいだは、ロケットの速度変化が、ほとんどゼロであると、みなせるとします。つまり、微小時間 $\varDelta \tau$ のあいだは、ロケットは等速度運動をしている、すなわち、ロケットに乗っている観測者は慣性系にいる――と、みなすコトができるワケです。観測者が慣性系にいるなら、レーザー測距の原理で、(微小時間 $\varDelta \tau$ のあいだに、レーザーが往復できる距離までに限れば)微小距離 $\varDelta \xi$ が、正しく測定できるハズです。こうして、ロケットに乗っている観測者から見た速さ $\omega \equiv \varDelta \xi/\varDelta \tau$ が、定義されるのです。 □こうして定義される、ロケットに乗っている観測者から見た速さ $\omega \equiv \varDelta \xi/\varDelta \tau$ は、もちろん、極めて短い時間間隔、極めて狭い距離空間のなかだけで、成り立つモノです。けれども、慣性系に並べられた標識を、すれ違う瞬間に観測して、すれ違う速さ(すなわち、ロケットに乗っている観測者から見た慣性系の速さ)を測るのには、十分です。さらに、ロケットに乗っている観測者が持つ時計で測った時間 $\varDelta \tau$ と、慣性系にある時計で測った時間 $\varDelta t$ のあいだには、(3.2)式で与えられる関係が、成り立っています。そして、慣性系で測った距離 $\varDelta x$ を、ロケットに乗っている観測者が測ったときの距離(慣性系にいるとみなせる観測者が、慣性系とみなせる距離空間のなかで測った距離)$\varDelta \xi$ は、ローレンツ収縮の効果によって、 となるコトが知られています(詳しくは、多くの特殊相対論の教科書や解説などで説明されていますので、ぜひ、調べてみて下さいね)。したがって、慣性系に並べられた標識を、ロケットに乗っている観測者から見たときに、標識がすれ違う速さ(すなわち、ロケットに乗っている観測者から見た慣性系の速さ)$\omega$ は、次のように表されます(マイナス符号は、ロケットに乗っている観測者から見て、慣性系にある標識が $\varDelta \xi$ だけ移動したとき、慣性系にいる観測者から見て、ロケットは $-\varDelta x$ だけ移動するコトを、表します)。

\[

\qquad \omega \equiv \frac{\varDelta \xi}{\varDelta \tau} \ = \frac{-\sqrt{1 - ( u_{\mathrm{R}}/c )^{2}} \ \varDelta x}{\sqrt{1 - ( u_{\mathrm{R}}/c )^{2}} \ \varDelta t} = -\frac{\varDelta x}{\varDelta t} \equiv -u_{\mathrm{R}} \tag{6.41}

\]

(6.41)式は、慣性系にいる観測者から見たロケットの速さが $u_{\mathrm{R}}$ のとき、ロケットに乗っている観測者から見た慣性系の速さが $-u_{\mathrm{R}}$ となるコトを、示しています。つまり、「ロケットに乗っている観測者から見た慣性系の速さは、慣性系にいる観測者から見たロケットの速さと、大きさが同じで、向きが逆になる」という「相対性原理」が、この場合にも、確かに、成り立っている――というワケです。 □ところで、ココまでの説明のなかで、当たり前のコトであるかのように、「微小時間 $\varDelta \tau$ のあいだは、ロケットは等速度運動をしている、すなわち、ロケットに乗っている観測者は慣性系にいる――と、みなすコトができる」と述べていますけど、この説明は、どこまで、本当に正しいのでしょうか。実は、この疑問を、トコトン、突き詰めるコトこそが、「等価原理」から、「一般相対論」へと続く道を切り拓く、大きな手がかりの 1 つとなるのです。詳しいハナシは、『特殊相対論で、加速度運動。そして、ウラシマ効果 & 等価原理へ。』のなか(特に『おまけ 2: 「等価原理」から一般相対論へ』)に、書いてありますので、興味があれば、ぜひ、読んでみて下さいね。 |

| ■Back to TOP-PAGE |